Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком

- Название:У истоков Руси: меж варягом и греком

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2010

- Город:М.:

- ISBN:978-5-699-39871-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком краткое содержание

Официальная трактовка возникновения Киевской Руси и зарождения русского народа, восходящая к так называемой Начальной летописи, неоднократно подвергалась и продолжает подвергаться критике. Данная книга – не просто очередная критика летописной традиции, «официальной» версии становления русской государственности, но попытка дать ответ на вопрос: откуда ты, Русь? Она будет интересна как массовому читателю, которому небезразлична древняя история его страны и его народа, так и специалистам, преподавателям, учащимся.

У истоков Руси: меж варягом и греком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кажется, это проняло даже нашего сдержанного англичанина:

– Но это же… форменные сплетни! Так спорить неспортивно!

Разумеется, неспортивно. Зато очень типично:

– Чего там? Гиляндри и Варуфорос? Дурацкие названия! Ах, да, была там какая-то неприличная, пардон, история с отравлением и трактирщицей…

– Что вы говорите? Любопытно, любопытно, шарман! А что, эта Феофано действительно была красоткой? И дочь трактирщика? Да отстаньте вы со своими порогами! Так, о чем это мы? Ну, да, как же они его отравили?

В итоге из семи названий порогов два только упомянуты и тут же забыты, а выдернуто третье, самое удобное, чтобы тут же увести разговор в совершенно другую плоскость, подальше от порогов (хотя, возможно, и поближе к интересам автора?).

Еще один пример из той же книги: «… “свеоны” послы “Хакана росов”. Имеется в виду сообщение вертинских анналов 839 г. о задержанных на территории империи Каролингов неких послах Хакана росов, возвращавшихся от византийского императора. Эти послы, оказавшиеся, как писал хронист, по национальности свеонами, вызвали у норманнистов большой ажиотаж: из этого краткого сообщения сделали вывод, что русы шведы!»

Патетика возвышается до трагического надрыва голоса с картинным всплеском рук:

– Право, господа, надо же такое ляпнуть! Ну, сами подумайте, послы русского кагана оказываются шведами, и эти придурки немцы делают вывод, что русь – это шведы! Каково?

– Действительно придурки! На то и немцы…

И вот, по углам прошуршали многозначительные смешки, мелькнули понимающие улыбки, и все, больше о послах ни слова. Неприлично, господа, неприлично!

Кстати, насчет приличий неплохо бы справится у хорошо воспитанного англичанина:

– Это же элементарно, Ватсон! Дураку ясно, что если послы у кагана шведы, то его подданные никак шведами быть не могут! А что сказал бы в этом случае Шерлок Холмс?

– Дураку может быть и ясно, – как-то неуверенно начинает наш гость, – но я ничего не понимаю. Если послы были шведами, то наверно и послал их тоже шведский каган…

И вдруг спохватившись, Ватсон добавляет:

– Хотя Холмс, следуя своему дедуктивному методу, всегда предостерегал от очевидных, но поспешных выводов!

Ну что ж, разумно, Ватсон, разумно и достойно ученика Шерлока Холмса. Не будем спешить с очевидными выводами и спорить с Васильевой. Тем более что она и не спорит. Она играет, лицедействует и, надо признать, не бесталанно. Но все же лицедейство не наш профиль, мой любящий театр, но чтящий и историю читатель. Поэтому обратимся к более серьезным оппонентам Багрянородного, держащимся ближе к науке, чем лицедейству.

М. Брайчевский, развивая довольно модную в настоящее время точку зрения Г. Вернадского о сарматском происхождении руси, выдвигает принципиально новый тезис, что «их («росских» названий днепровских порогов у Константина Багрянородного) объяснение следует искать не в скандинавской, а в иранской филологии». Что и делает.

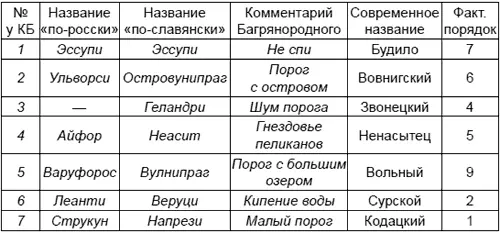

Самое ценное, на мой взгляд, в рассуждениях Брайчевского – это указание на то, что порядок описания порогов у Багрянородного не соответствует реальной последовательности их расположения по руслу Днепра. Не совпадает и общее количество порогов: семь у Багрянородного против девяти в действительности. Этот факт, на который до Брайчевского не обращалось должного внимания, существенно снижает ценность всего свидетельства константинопольского императора и заставляет с бóльшим скептицизмом относиться к приводимым им собственно названиям порогов. Видимо рассматриваемый фрагмент текста не является копией или переводом на греческий какого-либо письменного документа, например путеводителя, или хотя бы путевых заметок, а представляет собой фиксацию устных рассказов по памяти каких-то путешественников. Соответственно не приходится ожидать и большой точности в фонетической передаче и семантических комментариях названий упомянутых порогов. Для наглядности и твоего удобства, мой привередливый читатель, все названия порогов и их нумерация сведены ниже в общую таблицу:

Неспешно двигаясь вдоль этой таблицы, мы с тобой, мой ехидный читатель, будем сравнивать общепринятые скандинавские этимологии названий всех порогов с «сарматскими», предложенными М. Брайчевским. Кроме того, позволю себе с твоего позволения добавить кое-где от себя варианты объяснений названий порогов из готского языка. Последнее объясняется не только моей личной давней привязанностью к готам, но и еще одним обстоятельством.

На острове Готланд в Пильгорде (Pilgård) есть рунический камень с такой вот надписью, датируемой концом X века: «Эти ярко окрашенные камни воздвигли Хегбьярн и его братья родвисл, Эйстейн и Эдмунд в память о равне к югу от руфстайна. Они достигли айфура». Здесь, по предположению В. Краузе, Айфур – это порог Айфор Багрянородного, а Руфстайн, что по-шведски означает «рваный камень», – название каменной отмели этого порога. Из текста явствует, что четверо братьев с Готланда добрались до днепровских порогов и даже прошли как минимум часть их, до самого свирепого, Ненасытца. О том, что случилось потом, можно лишь гадать, ясно только, что в конце концов братья благополучно вернулись домой и посчитали сам факт достижения порогов достойным воздвижения памятных камней. Также немаловажно, что примерно тем же временем датируются самые ранние находки скандинавских мечей в районе днепровских порогов.

Конечно, достижение готландцами днепровских порогов в конце X века еще не основание, чтобы утверждать, что «росские» названия Багрянородного середины X века следует выводить из готландского языка. Да и готландский язык конца X века – это уже не известный науке готский язык Ульфилы IV века, хотя все еще и не шведский язык, который был навязан жителям Готланда не ранее конца XVII века в результате шведской оккупации в ходе Северных войн. И все же, надеюсь, ты, мой всепрощающий читатель, позволишь мне эту небольшую вольность.

Итак, рассматриваем все пороги в порядке Багрянородного, проводя при этом заочную дуэль норманнистов с М. Брайчевским, местами сопровождая ее моими комментариями из готского, но как бы «вне конкурса», не вмешиваясь в поединок грандов.

Что ж, открываем по банке пива (смелее, Джонни, смелее!) и вперед.

Эссупи (Не спи). Багрянородный дает одно название в качестве как «росского», так и «славянского». Пока что для этого якобы общего имени ничего лучше славянской этимологии «не спи» с учетом старославянской формы корня глагола съпать не предложено. Ни одной приличной скандинавской этимологии нет. Без серьезных, но ничем не оправданных конъектур, специалисты по скандинавским языкам это название объяснить не могут. В пику им Брайчевский утверждает, что «При обращении к северопричерноморской версии любое недоумение отпадает» , но на самом деле порождает еще большее недоумение. Сарматского объяснения у него тоже нет, и этот факт не удается замаскировать ни ссылками на санскрит, ни рассуждениями об общности данного корня в индоевропейских языках. Приводимую же самим Брайчевским осетинскую форму xoyssyn в значении то ли «сон», то ли «спать», вряд ли можно сопоставить с (эс)супи , даже с учетом возможных неточностей передачи слова у Багрянородного. Не спасает Брайчевского и его козырная карта – частица ae в осетинском языке – «негативная частица, образующая первую часть многих сложных слов со значением отсутствия чего-либо» , которая на самом деле никакого отношения к делу не имеет за отсутствием в данном случае как самого сложного слова, так и, строго говоря, негативного значения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: