С. Папков - Сталинский террор в Сибири. 1928-1941

- Название:Сталинский террор в Сибири. 1928-1941

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук

- Год:1997

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Папков - Сталинский террор в Сибири. 1928-1941 краткое содержание

Настоящее издание представляет собой исследование характера и основных этапов репрессивной сталинской политики в условиях Сибири. Предпринята попытка восстановить обобщенную картину карательных действий большевистского режима в отношении различных групп населения и оппозиционных сил; исследуется процесс формирования системы ГУЛАга. Специальные разделы монографии посвящены анализу развития террора в Сибири в 1937–1940 гг.

Рецензенты: докт. ист. наук В.И. Исаев, докт. ист. наук И.С. Кузнецов.

Сталинский террор в Сибири. 1928-1941 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Новосибирской области в 1940 году суды вынесли тысячи приговоров по Закону от 11 апреля 1937 года о принудительном взыскании недоимок по налогам, сборам и натуральным поставкам.

В этот же период 770 человек были осуждены на срок до одного года тюрьмы за «нарушение правил торговли» — в основном женщины-домохозяйки, занимавшиеся перепродажей печеного хлеба, они составляли 80 % осужденных {435} 435 ГАНО, ф. 1199, оп. 1, д. 14, л. 103.

.

По Указу от 28 декабря 1940 года «Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины» жестокие меры применялись к молодым рабочим. В случаях самовольного ухода из училища ученики получали обычно 6–8 месяцев или год заключения в трудовую колонию.

Накануне войны страна «победившего социализма» становилась единым военно-трудовым лагерем с универсальной системой насилия и страха. Каждый рабочий окончательно закреплялся за предприятием, крестьянин — за колхозом, служащий — за учреждением, а все вместе представляли население, приписанное к государству с одним хозяином во главе. По внешним признакам была достигнута та цель всеобщего огосударствления, о которой Ленин писал в 1917 году, накануне октябрьского переворота. «Все граждане, — мечтал Ленин, — превращаются здесь в служащих по найму у государства… Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного «синдиката»…Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы» {436} 436 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 101.

.

2. Новые спецпереселенцы

Предвоенные политические маневры сталинцев, результатом которых было присоединение к СССР территорий соседних государств вдоль западной границы, существенным образом повлияли на положение ссылки в Сибири. В 1940–1941 годах Сибирь стала одним из основных регионов страны, куда были заброшены десятки тысяч депортированных граждан Польши, Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики. С этого периода сибирская ссылка теряет преимущественно крестьянский («кулацкий») характер и становится частью этнической ссылки {437} 437 Исследователи С. Красильников и В. Данилов называют ее «территориально-этнической». (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939–1945. Новосибирск, 1996. С. 3).

.

Новые жертвы сталинской карательной политики официально распределялись на две основные категории — «спецпоселенцев» и «ссыльнопоселенцев». «Спецпоселенцы» представляли наиболее многочисленную группу и по учетным данным НКВД именовались «польскими осадниками и беженцами».

Статус осадника определялся несколькими признаками. Как пишет исследователь этой проблемы В. Земсков, в осадники попадали «в основном бывшие военнослужащие польской армии, отличившиеся в польско-советской войне 1920 года и получившие в 20-х — 30-х годах землю в районах, заселенных украинцами и белорусами. Кроме того, они выполняли определенные полицейские функции в отношении местного населения» {438} 438 Земсков В.Н. Спецпоселенцы// Социологические исследования, 1990. № 11, С. 5.

. В некоторых документах НКВД в числе осадников называются также «лесники» — «охранники помещичьих лесов, жестоко обращавшиеся с населением» {439} 439 ПАНО, ф. 4, оп. 34, д. 125, л. 311.

.

Категорию «беженцев» представляли граждане тех же областей Украины, Белоруссии и Польши, но главным образом еврейского происхождения. Это были преимущественно люди интеллектуального труда, а также те, кто прежде занимался торговлей и посредническими операциями. Согласно учету НКВД, среди беженцев, прибывших в Молотовскую (современная Пермская) область, евреи составляли 88,6 %, в Новосибирскую область — 85 %, в Якутию — 76,5 %, Марийскую АССР — 74,6 % {440} 440 ГАРФ, ф. 9479, оп. 1с, д. 62, л. 58.

. Нетрудно понять, что беженцами оказались жертвы раздела Польши, которые, спасаясь от преследования нацистов, стали добычей НКВД. Обычным мотивом для их ареста и высылки в глубинные районы Советского Союза служило заявление о желании покинуть СССР. Один официальный источник так и сообщает: беженцы — люди «зарегистрировавшиеся на выезд».

Операция по отлову осадников и их выселению из новых областей Украины и Белоруссии проводилась с 10 февраля 1940 года. Она закончилась арестом 139596 человек (28631 семья), из них 30 % были отправлены в районы Западной и Восточной Сибири, остальные расселены в спецпоселениях Архангельской, Вологодской, Ивановской областей, Урала и Казахстана {441} 441 Там же, д. 61, л. 34.

.

Затем последовала акция выселения беженцев. Период ее проведения — 29 июня-июль 1940. Всего было выселено 76382 человека (25682 семьи). 36 % беженцев вывезли в Сибирь {442} 442 Там же, д. 62, л. 52.

.

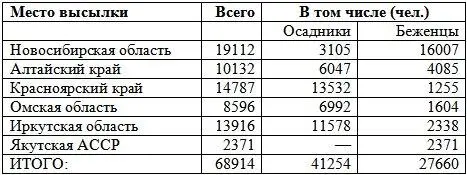

Места расселения спецпоселенцев — польских осадников и беженцев в Сибири (по состоянию на 1 января 1941 г.) {443} 443 Там же.

:

Принципиальное отличие, которое советское руководство делало между осадниками и беженцами, заключалось в их политическом статусе. Если первые рассматривались в качестве врагов, то ко вторым было отношение как к интернированным эмигрантам. На практике, по сведениям В. Земскова, различие выражалось в том, что беженцам предоставлялось определенное преимущество в обеспечении «относительно благоустроенным» жилищем, в снабжении продовольствием, теплой одеждой и так далее. Существование такого различия Земсков подкрепляет данными о меньшем уровне смертности у беженцев по сравнению с осадниками {444} 444 Земсков В.Н. Указ. соч. С. 5.

. Утверждать, что реальное положение действительно отражало какие-то различия «политики» в отношении узников ГУЛАГа и что в сталинских лагерях кто-то мог проявлять интерес к «благоустройству» жилья для тысяч внезапно нахлынувших поляков, было бы явным преувеличением. Возможно, власти пытались разграничивать категории спецпоселенцев посредством доступных им способов. Но все свидетельства говорят лишь об одной «политике»: в условиях спецпоселений жертвы депортации имели равные шансы на выживание и каждый боролся за свое существование самостоятельно, как мог.

18,5 тыс. спецпоселенцев (в основном беженцев), прибывших в Новосибирскую область в июле 1940 года, были разгружены в районах лесных массивов Томска, Зыряновска, Асино и включены в систему Томасинлага НКВД — крупнейшего в Западной Сибири лесопромышленного комплекса. В этом десанте находились также «дети, не имеющие родителей и родственников» {445} 445 ПАНО, ф. 4, оп. 4, д. 322, л. 5.

. Прежде чем принять такое количество новой рабочей силы, Томасинлаг по приказу Берии был реорганизован: 13,5 тысяч заключенных с мая 1940 года стали перебрасывать в другие лагеря, чтобы освободить место для спецпоселенцев-беженцев и осадников. Когда новый «спецконтингент» доставили в «жилища», в которых недавно размещали заключенных, выяснилось, что мест для всех катастрофически не хватает. Администрация сообщала: на Асинском пункте, где раньше содержалось 2,3–2,5 тыс. заключенных, разместили 5,5–6 тыс. беженцев. «Большинство спецпоселенцев не имеют зимней одежды и обуви (валенок)… Всего детей школьного возраста — до 3-х тысяч человек» {446} 446 Там же, д. 450, л. 63.

.

Интервал:

Закладка: