Сергей Яров - Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей

- Название:Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04807-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Яров - Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей краткое содержание

В пособии рассмотрены основные события жизни российского общества в советское время и в постперестроечные годы. Содержание и структура пособия облегчают быстрое усвоение материала. При составлении пособия использованы новейшие достижения историографии, оно содержит богатый статистический материал. Освещается ряд сюжетов (уровень жизни, социальные и демографические характеристики, положение армии), редко рассматриваемых в учебной литературе. Книга предназначена для школьников, студентов и всех интересующихся отечественной историей. Автор — доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена и Европейского Университета в Санкт-Петербурге.

Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

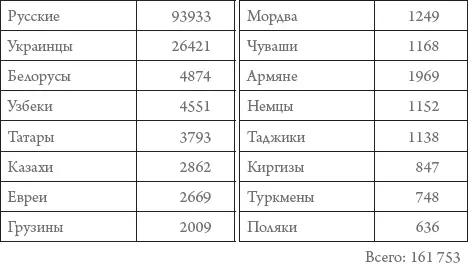

Таблица 17

Национальный состав населения СССР по переписи 1937 г. (тыс. человек)

По сравнению с данными 1926 г. наиболее высокий прирост населения наблюдался среди русских (свыше 16 млн человек) и украинцев (свыше 4,8 млн человек), наиболее низкий — у белорусов, мордвы и евреев.

1920–1930-е гг. стали временем так называемой «культурной революции», важнейшей частью которой являлось быстрое повышение грамотности населения.

Таблица 18

Грамотность населения СССР в 1920–1930 гг. в процентах

В 1939 г. высшее образование имели 1,2 млн человек, а высшее и среднее (полное и неполное) — 15,9 млн человек.

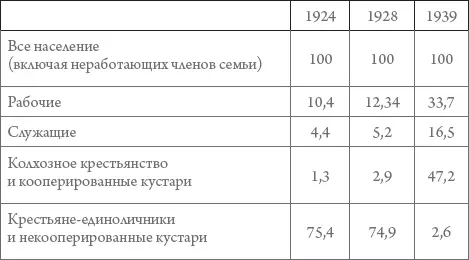

Произошли существенные изменения в социальном составе населения. (См. таблицу 19.)

Значительное повышение удельного веса рабочих связано прежде всего с индустриализацией страны и оттоком населения в города вследствие аграрного перенаселения 1920–1930-х гг. Увеличение числа служащих также имело отчасти «индустриализационный» характер, но в значительной мере было предопределено общей бюрократизацией и разветвлением советского управленческого аппарата всех уровней. Этот процесс отчетливо обозначился именно в 1930-е гг. «Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки» (по формулировке советских статистических отчетов) составляли в 1924 г. — 8,5 % и в 1928 г. — 4,6 % населения. Перепись 1939 г. отметила их полное исчезновение. (См. таблицу 19.)

В 1940 г. в отраслях материального производства было занято 88,3 % работающего населения, в непроизводственных отраслях — 11,7 %. В 1940 г. в промышленности и строительстве работало 23 % населения, занятого в народном хозяйстве, в сельском и лесном хозяйстве — 54 %, в транспорте и связи — 5 %, в торговле, общественном питании, снабжении и сбыте — 5 %, в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении, в народном образовании, культуре и искусстве, науке и научном обслуживании — 6 %, в органах управления, кредитования и страхования — 3 %, в коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании — 4 %.

Таблица 19

Социальный состав населения СССР в 1924–1939 гг. в процентах

Безработица официально существовала в 1921–1930-х гг. Она с самого начала имела преимущественно неиндустриальный характер. Спрос на квалифицированных рабочих и специалистов был очень велик и редко удовлетворялся полностью: о безработице их не могло быть и речи. На учете на бирже труда состояли в основном лица, не имевшие профессий, чернорабочие; особенно много было молодежи и женщин. По переписи 1926 г. в СССР зарегистрировано 1 668 тыс. безработных. Возможно, их число было еще большим, так как несколько миллионов человек не имели или не указали своих занятий. Наивысшего уровня безработица достигла к 1 апреля 1929 г. — 1741 тыс. безработных. Затем начинается ее неуклонное снижение: 1 октября 1929 г. — 1242 тыс., 1 апреля 1930 г. — 1081 тыс., 1 октября 1930 г. — 240 тыс. безработных. Последняя биржа труда была закрыта в конце 1930 г., и это явилось не только следствием индустриализации, потребовавшей миллионы рабочих рук, но и результатом жесткого ограничения прав рабочих, предпринятого после отстранения в 1930 г. от руководства профсоюзами одного из лидеров «правого уклона» в ВКП(б) М.П Томского. В постановлении ЦК ВКП(б) 20 октября 1930 г. «О мероприятиях по плановому обеспечению народного хозяйства рабочей силой и борьбе с текучестью» было указано, что все безработные, отказавшиеся от предложенной им работы, немедленно снимаются с учета в биржах труда. Вскоре после этого в СССР исчезли последние официально зарегистрированные безработные.

2. Уровень жизни

Резкие колебания уровня жизни стали примечательной особенностью периода 1921–1941 гг. Окончание войны и переход к новой экономической политике позволил быстро и существенно улучшить питание населения. Карточки были отменены 1 ноября 1921 г. Заработная плата стала выдаваться только деньгами. Инфляция уже не выражалась астрономическими цифрами, а после финансовой реформы 1922–1924 гг. курс рубля приобрел устойчивость.

Новая ситуация отразилась и изменением семейных бюджетов. Если в 1922 г. продажа вещей и продовольствия из запаса составляла 7,4 % доходов семейных рабочих, а получение денег в долг — 4,3 %, то в 1926 г. эти цифры соответственно понизились до 0,8 % и 2,3 %. Свидетельством перемен могут служить данные о питании и составе пищи городского и сельского населения.

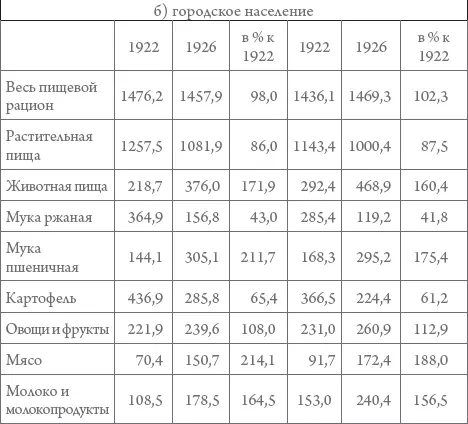

Таблица 20

Состав пищи населения в граммах в день на 1 человека. Октябрь 1922 — октябрь 1926 гг.

В составе пищи повысилась доля животных продуктов, выросло потребление мяса и молока (особо ощутимо у городского населения). Резко упало потребление картофеля — главного продукта питания в годы Гражданской войны. Наиболее высоким процентом прироста в 1922–1926 гг. отмечено потребление сахара — оно увеличилось у сельского населения потребляемой полосы в 5,4 раза, у рабочих в 4,1 раза, у служащих — в 3,7 раза. Разрыв между уровнями питания городского и сельского населения не сократился существенно и спустя годы после окончания войны.

Впрочем, было бы упрощением воспринимать ранние годы НЭПа как период последовательного повышения уровня жизни. Уже 1923 г. примечателен ухудшением материального положения многих слоев населения. В первую очередь это было связано с задержкой заработной платы рабочим — одним из следствий «ножниц цен». Еще не укрощенная к тому времени инфляция «съедала» за каждую неделю задержки немалую часть рабочего заработка. За счет ограничения потребления людей проводилась и финансовая реформа 1922–1924 гг. На многих фабриках и заводах жалованье выдавалось не деньгами, а «золотыми облигациями». Поскольку эти облигации сразу обменять в банке было трудно, они продавались их владельцами спекулянтам, естественно, по заниженной цене.

Средняя заработная плата в промышленности составляла в 1925/1926 гг. 55,38 золотых рублей, но внутриотраслевые различия в оплате были велики. Если рабочие кожевенно-меховой промышленности получали в среднем 67,08 рубля, металлообрабатывающей — 66,82 рубля и полиграфической — 65,11 рубля, то в льняной — 34,73 рубля, в хлопчатобумажной — 46,8 рубля. Зарплата служащих государственных заведений и учреждений была выше — 72,8 рубля, причем в центральных учреждениях она составила 141,4, в губерниях — 77 рублей. Работники торговли получали в среднем 87,3 рубля. Заработок учителей и врачей был значительно ниже — соответственно 47,7 и 42,9 рубля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: