Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-333-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.

Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.

Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.

В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не могу не отметить, что основной исследователь Маяцкого поселения А. З. Винников ни в одной из своих работ не называет его вкупе с крепостью городом. В археологическом отношении воронежский ученый характеризует памятник как «сложный археологический комплекс». Полностью согласен с таким определением [8] Уместно упомянуть авторитетное мнение А. З. Винникова о синхронном памятнике славян. Во время посещения известного городища Михайловский кордон в октябре 2008 г. я задал Анатолию Захаровичу вопрос: «Можно ли считать его остатками города?» Ответ был категоричен: «Конечно нет!» Напомню, Михайловский кордон входит в группу памятников, связываемых иногда с легендарным Вантитом (Пряхин А. Д. Беседин В.И., Разуваев Ю. Д., Цыбин М. В. 1997– С. 29–32).

.

Перейдём к Верхне-Ольшанскому комплексу.

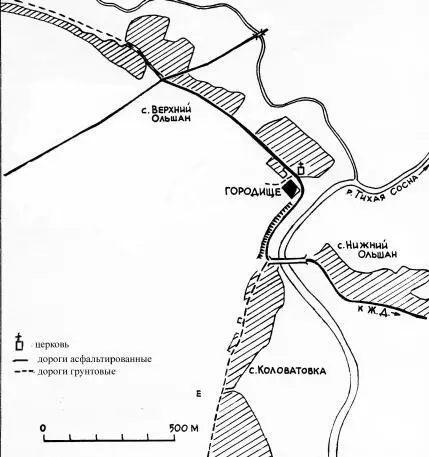

Верхне-Ольшанский комплекс

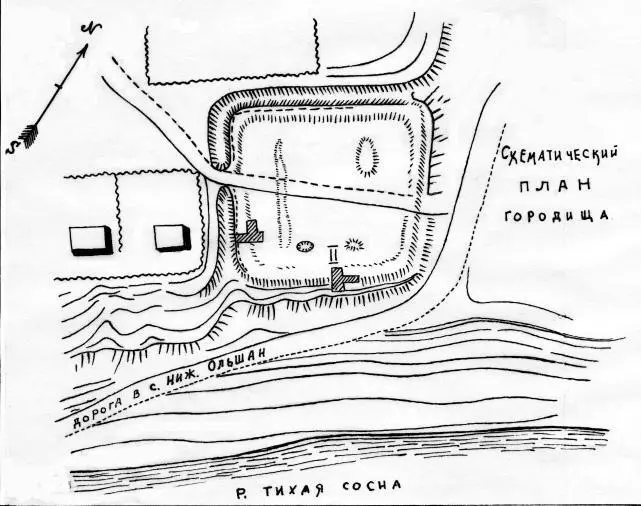

Находится на той же р. Тихая Сосна при впадении в неё речки Ольшанки, в 40 км от Маяцкого выше по течению. Полностью аналогичен последнему, но менее изучен и менее известен. Это скопление поселений на протяжении не менее 2 км, среди которых стояла белокаменная крепость, 100х100 м (рис. 13, 14, 15). Как и на Маяцком, здесь открыт гончарный центр (Замятнин С. Н. 1921; Флёров B. C. 1994а; Якименко Е. В. 1994 [9] Вряд ли стоит ожидать новых публикаций о Верхне-Ольшанском городище. Е. В. Якименко, по сведениям А. З. Винникова, ушла из археологии. Коллекции керамики остаются необработанными. Отличительная особенность керамического комплекса Верхне-Ольшанского поселения — большое количество и многообразие котлов с внутренними ушками , что указывает на распространение открытых очагов.

).

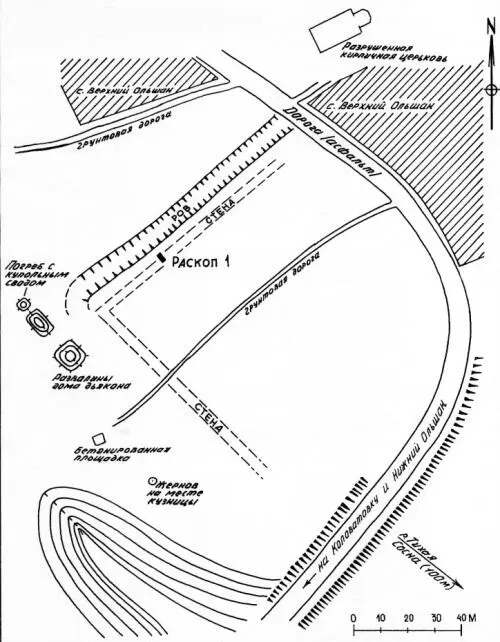

Внутреннее пространство крепости не исследовано, но мой небольшой раскоп 1991 г. свидетельствует об отсутствии на нём сколько-нибудь заметного культурного слоя. Уже это одно показывает, что крепость не имела многочисленного населения.

Илл. 13.

Местоположение городища Верхне-Ольшанского

Илл. 14. Верхне-Ольшанское городище (по: Замятнин С. Н. 1921)

Илл. 15. Верхне-Ольшанское городище. Глазомерная съёмка В. С. Флёрова, 1991. Публикуется впервые

Верхне-Ольшанские могильники, предположительно катакомбно-ямные, пока не найдены.

Вместе с Маяцкой Верхне-Ольшанская крепость входила в северо-западную [10] В моей статье было ошибочно указано «северо-восточную» (Флёров B. C. 2005. С. 323).

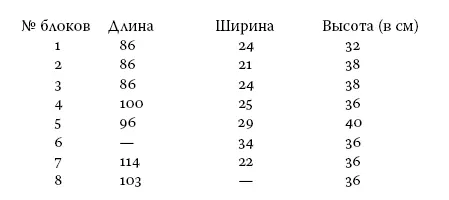

сторожевую пограничную линию Хазарского каганата. При том что Маяцкая и Верхне-Ольшанская крепости одинаковы, кладка на Верхнее-Ольшанском городище более совершенна и выполнена из блоков более крупных размеров, чем в Маяцкой крепости. В прекрасно сохранившемся нижнем слое кладки внешнего панциря стены зафиксированы блоки следующих размеров (рис. 16):

По размерам верхне-ольшанские блоки ближе блокам расположенной далеко на юге Правобережной Цимлянской крепости, нежели соседней Маяцкой.

Илл. 1б. Верхне-Ольшанское городище. Северо-западная стена крепости.

Раскопки В. С. Флёрова, 1991. Публикуется впервые

Нет особых сомнений в том, что Верхне-Ольшанская и Маяцкая крепости возводились разными группами каменщиков. Каждая из них строго не придерживалась определённой меры длины. Выбор размеров был довольно произволен. В определённой степени это позволяет предполагать у каменщиков Хазарского каганата довольно низкий уровень строительной культуры.

Верхнее Салтово и Нетайловка

Верхнее Салтово — один из самых известных памятников каганата, давший первое составляющее наименованию его культуры — салтово-маяцкая.

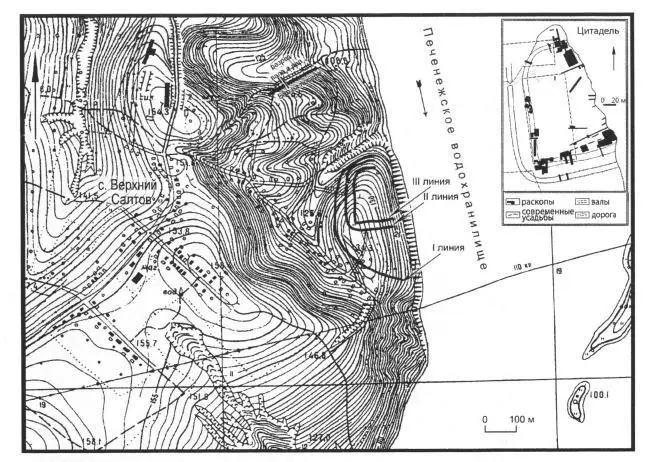

Историю раскопок городища изложил Г. Е. Свистун (2009; там же библиография). Исследовалось оно эпизодически начиная с В. А. Бабенко, оставившего план ещё не нарушенной водохранилищем цитадели (рис. 17). Последующие раскопки Н. Е. Макаренко опубликованы предельно кратко. Печально, что не сохранились чертежи раскопок 1947–1948 гг. С. А. Семёнова-Зусера. Недавние раскопки В. В. Колоды, Н. В. Черниговой при участии Г. Е. Свистуна опубликованы частично. К настоящему времени в нарушение законодательства Украины об охране памятников археологии и при попустительстве местных властей городище застроено «новыми украинцами» и стало для исследований недоступно.

Илл. 17. Верхнее Салтово, городище (по: Свистун Г. Е. 2009)

При обращении к нижерассматриваемой проблеме «Верхнее Салтово: город или негород» надо иметь в виду следующее. 1. Основным объектом раскопок на городище Верхнее Салтово были стены цитадели. «На исследованиях оборонительных сооружений были сконцентрированы усилия практически всех археологических экспедиций, работавших на городище» (Свистун Г. Е. 2009. С. 469) — Внутреннее пространство цитадели осталось неизученным за исключением небольших площадей, опять же примыкающих к стенам. В итоге мы лишены всей полноты археологических данных о плотности её заселённости, а также типах, количестве и расположении жилищ; лишены и каких-либо социальных характеристик обитателей цитадели. Ко всему прочему, цитадель активно использовалась в XVII в., укрепления перестраивались. 2. Ещё в меньшей степени, чем цитадель, изучены пространство, охваченное внешним валом, и примыкающие к городищу поселения. Их реальные границы не установлены; ещё хуже они представлены в публикациях. Г. Е. Свистун, изучавший архивные материалы раскопок, отметил существование на прилегающей к городищу территории селища, имеющего культурные отложения раннего и позднего Средневековья. Раскопки здесь вела А. Т. Брайчевская в 1959–1961 гг. В их ходе была зафиксирована граница «селища-посада». Но и её внимание было сосредоточено также на исследовании фортификации, а результаты их остались не опубликованными (Там же. С. 463, 464). Вероятно, информация была настолько скудна, что Г. Е. Свистун ограничился, помимо упоминания находок лощёной керамики (иной не найдено?), следующим: «С западной и северной сторон к городищу примыкает обширное селище , образующее посад крепости» (Там же. С. 363). Но надо иметь в виду, что в центре внимания Свистуна было не селище, не вопросы заселённости крепости, а опять же, как у его предшественников, фортификация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: