Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-333-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.

Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.

Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.

В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Статья В. В. Колоды в целом носит характер предположений и некоторого присущего автору теоретизирования, отправной точкой для которого служит предложенная им типология городов Восточной Европы конца 1-го тыс. н. э.: 1) античновизантийский (причерноморский) — полисный; 2) северокавказский — крепости; 3) восточный (степной) — ремесленно-торговый, с крепостью и обширной сельскохозяйственной округой; 4) древнерусский (изначально родоплеменной центр) — многофункциональный, с кремлём и посадом.

Признаюсь, разобраться, из чего исходил автор в этой градации, я не был в состоянии. Полагаю, что такие же трудности испытывают и другие читатели статьи.

Идея статьи В. В. Колоды состоит в следующем: если города в Хазарском каганате не обнаружены, то попробуем выделить «протогород, как городище, обладающее некоторыми чертами и средневекового города». Вводятся два дополнительных показателя: « общая площадь прилегающих к нему поселений селищного (? — В.Ф.) типа и зоны ремесленно-торговой деятельности» (Там же. С. 36). На их основе из 37 городищ (27 из них не названы) к протогородам В. В. Колода причисляет десять: Волчанское, Верхний Салтов, Чугуевское, Мохнач, Коробовы Хутора, Сухая Гомольша, Сидоровское, Маяки, Ютановское, Маяцкое. Кроме того, к перспективным в смысле присвоения им статуса «протогорода» отнесено «практически неисследованное» Кировское городище. Чтобы прокомментировать весь список, потребуется отдельная статья. Сам же автор отвел для каждого городища три-пять строк. Часть поименованных памятников известна только внешне, на других вскрыты очень небольшие площади. Достаточно полно раскапывался лишь Маяцкий комплекс. Таким образом, база источников для обсуждения неполноценна.

Что, на мой взгляд, имманентно присуще идее В. В. Колоды — это попытка в иной форме все-таки «внедрить» в Хазарский каганат несколько пусть и не городов, но находящихся близко к ним «больших населённых мест», в которых как минимум должны находиться гончарные мастерские и кузницы. Но без них не могло обойтись ни одно более или менее значительное сельское поселение! Скопление в округе Ютановского городища небольших гончарных горнов тоже не делало «Ютановку» ни городом, ни протогородом. Подмена одного термина («город») другим («протогород») никак не приближает нас к уточнению и конкретизации социально-экономической характеристики Хазарского каганата.

Что же касается самого термина «протогород», то он в последнее время стал модным в нашей археологической литературе. Забывается при этом, что так первоначально называли открываемые большие древнейшие поселения Востока с фортификационными сооружениями, с четкой планировкой, системой улиц. Термин подчёркивает тот факт, что урбанизация многих обществ началась много раньше, чем предполагалось во второй половине XIX и даже в начале XX в., раньше, чем появились античные города, не говоря уже о европейских средневековых. Термин рождён эпохой великих археологических открытий, прежде всего в Месопотамии, затем в Индии. Термин «протогород» призван обозначать первые города в истории человечества , в самых ранних центрах цивилизации. Внесение его в медиевистику не оправдано. Но и в исследованиях по древнейшему восточному протогороду в целом по проблематике возникновения городов однозначных решений нет. В качестве примера выше упоминалось исследование С. В. Бондарь (Бондарь С. В. 2008), с выводами которой можно спорить.

Мне трудно судить, насколько верно относить к остаткам «протогородов» некоторые упоминаемые В. В. Колодой славянские памятники, но следующее положение в его статье наверняка подвергнется обсуждению специалистами: «в рамках волынцевской культуры можно говорить о формировании государственнообразующего микрорегиона (здесь и ниже курсив мой. — В.Ф.) с центром на городище Битица-I» (Колода В. В. 2009. С. 36).

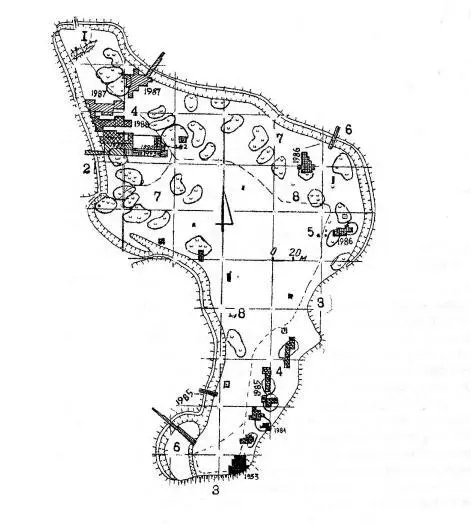

Городище Битица на р. Псёл — памятник, не относящийся непосредственно к кругу рассматриваемых, но близок к ним по ряду признаков, в том числе по представленным на нём юртообразным жилищам (рис. 19). Он привлечен мною исключительно в связи с вопросом терминологии, которая призвана определять содержание явления. О. В. Сухобоков полагал, что ряд особенностей памятника даёт основания рассматривать его как поселение с раннегородской структурой (по Д. Т. Березовцу, «эмбрион» города). Археологическими основаниями выдвинуты: 1) количество жилищ — 62 раскопанных и около 100 предполагаемых и 2) предполагаемая численность населения — 700-1000 человек (Сухобоков О. В. 2004. С. 167). Много это или мало, можно выяснить только в сравнении. Так, на совершенно маленьком и лишь частично раскопанном Правобережном Цимлянском городище уже найдено к 2010 г. ровно 50 жилищ. На Маяцком поселении при вскрытых 5–6 % его площади найдено 44 постройки, предполагается ещё минимум до 240 (Винников А. З., Плетнёва С. А. 1998. С. 15). Что касается численности населения, то при его расчёте всегда надо иметь в виду, что на любом поселении не вся площадь равномерно заселялась, не все жилища существовали единовременно.

Впрочем, дело не в количественных характеристиках городища Битица, а в том, что его маленькие жилища ничем не отличаются от сельских, а в их расположении нет и намека на регулярность. На последнее я особо обращаю внимание. Что касается юртообразных жилищ, то они тоже не соответствуют пусть и «ранне городской » структуре. Пользуясь случаем, замечу, что реконструкция О. В. Сухобоковым юртообразных построек в виде яранг или чумов единственная в своём роде. Данные виды жилищ относятся к иным природным условиям и типам хозяйства.

Илл. 19. Битица, городище (по: Сухобоков О. В. 2004)

Высказав мнение, что круглые жилища типа битицких иногда «неверно называют юртообразными», он тем не менее использует это определение, хотя и с приставкой «так называемые» (Сухобоков О.В. С.164, подпись к рис. 30).

Битица — объект, привлекающий постоянное внимание исследователей. Здесь не место рассматривать даже основные точки зрения. Как пример чрезвычайно усложненных реконструкций упомяну только построения В. В. Приймака. Он соединяет воедино проблему волынцевской керамики, последствия похода Мервана 737 г. и предполагаемого переселения какой-то поволжской группы на левобережье Днепра при поддержке Хазарского каганата. В результате этого здесь и возникает «предгосударственное» или «раннегосударственное» образование, пределы которого, возможно, «на западе достигали Киевского Поднепровья, и тогда с этим временем следует связывать хазарскую подчинённость Киева — прямую или опосредствованную через Битицу» (Приймак В. В. 1999) — В плане археологии вызывает сомнение связь волынцевской керамики с волжскими прототипами, в историческом плане — «хазарская подчинённость Киева» (Приймак В. В. 1999).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: