Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-333-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.

Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.

Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.

В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обращение к Первому Болгарскому царству объяснимо. Два государства с родственными культурами возникли и развивались одновременно. Но можно было ожидать, что в возникшем на базе античного греческого и римско-византийского наследия и при соседстве, постоянных контактах и даже попытках соперничества с Византией в Болгарском царстве тенденция к возникновению городов проявится в большей степени, нежели в Хазарском каганате. Оказалось, что при том, что Болгарское царство во всех отношениях безусловно достигло более высоких ступеней развития, в том числе в фортификации, нежели Хазарский каганат, проблема «города» не решена для него однозначно, хотя и не стоит столь искусственно обострённо, как в российской археологической библиографии. Именно поэтому обращение к болгарскому материалу может оказаться полезным. В целом сравнительное изучение болгарских и хазарских крепостей требует большого монографического исследования. Я же вновь затрону прежде всего терминологию и кроющиеся за ней археологические реалии. Мой первый подход к этому (Флёров B. C. 2005. С. 342–344) требует коррекции и дополнения. Тогда меня заинтересовало сравнение Плиски и Итиля болгарским культурологом Цв. Степановым, в связи с чем я упоминал лишь один термин по известной Чаталарской надписи (надпись 57) — стан, военный лагерь или kanpon/campus (Бешевлиев В. 1979. С. 200, 201). Этого оказалось явно недостаточно.

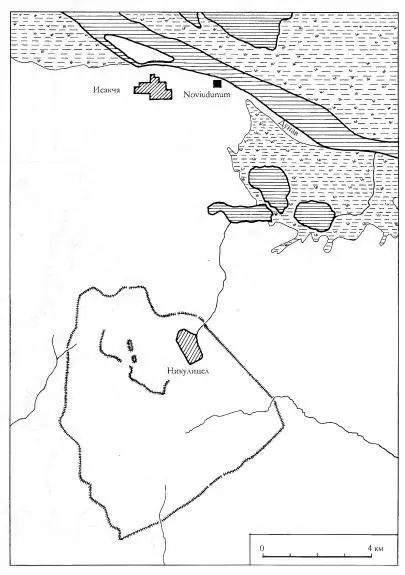

Илл. 33 .

Никулец, план X. и К. Шкорпил, 1918 г. (по: Рашев Р. 2008).

В археологической болгарской литературе тема крепостей, естественно, более разработана, чем в культурологии, тем более этапы сложения оборонительной системы Первого Болгарского царства. В данной небольшой работе детальный обзор невозможен. Я воспользуюсь преимущественно исследованиями одного из крупнейших болгарских специалистов в области древней (старой) болгарской фортификации Рашо Рашева, подразделившего оборонительные сооружения на три вида — валы, лагери и аулы (Рашев Р. 1982), но валы в данном случае рассматриваться не будут. Они не имеют прямого отношения к теме, а в каганате их сравнивать не с чем — этот вид оборонительных сооружений там неизвестен.

Первоначально появляются как укрепления вдоль длинных валов, а затем и не связанные с ними. Подавляющее большинство лагерей имеет прямоугольный (в т. ч. квадратный) план или тяготеет к нему. Аагер (сохраним болгарское написание) — по своему назначению в первую очередь крепость, земляная крепость, образованная замкнутым периметром вала. Крупнейший, но почти не исследованный земляной лагер — Никулец площадью 48,3 (!) кв. км с рядом внутренних укреплений (рис. 33). Упоминаю Никулец только для того, чтобы напомнить масштабы староболгарского земляного оборонительного строительства. Значительно больше нас интересует ранняя Плиска — так называемый Внешний город близких к прямоугольным удлинённых очертаний площадью почти в 23 кв. км, обнесенный валом и рвом. «Общепринятая», как подметил Р. Рашев, дата основания лагеря Плиска — конец VII–VIII в. — на археологическом материале пока не уточнена. Множество лагерей, однако, имеют небольшие размеры, со сторонами в несколько сот или десятков метров. В целом они вместе с длинными валами образовывали первую древнеболгарскую оборонительную систему , которая постепенно теряет своё значение с появлением с начала IX в. каменных (из блоков) крепостей-аулов. Трактовка даже самых больших из лагерей как городов, прежде всего Плиски, исключена.

Специально подчеркну следующее. В архитектурном плане староболгарские лагери ни в коем случае не следует отождествлять с салтово-маяцкими земляными городищами, большинство из которых являются мысовыми и отражают совершенно иную строительную традицию. Прямоугольные земляные городища в каганате неизвестны. Р. Рашев, обращаясь к Подонью, специально подчеркивал, что первые земляные укрепления у разных народов появляются спонтанно в определенный исторический момент. В равной степени он исключает связь земляного староболгарского строительства с Северным Кавказом, где распространено строительство из сырцового кирпича (Шелковское и др. — В.Ф.), но нет хазарских крепостей из валов, нет ничего подобного упомянутому Никулецкому лагерю (Рашев Р. 1982. С. 124, 125). Добавлю, нет и напоминающего земляной Плисковский лагер с его правильным планом. Неизвестны на Северном Кавказе прямоугольные крепости сарматского и раннеаланского времени (ср.: Брут, Зилги).

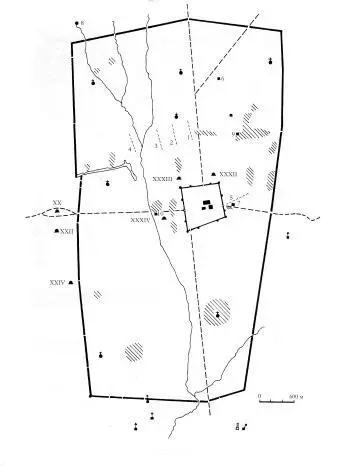

Илл. 34. Плиска. Общий план (по: Раилев Р. 2008)

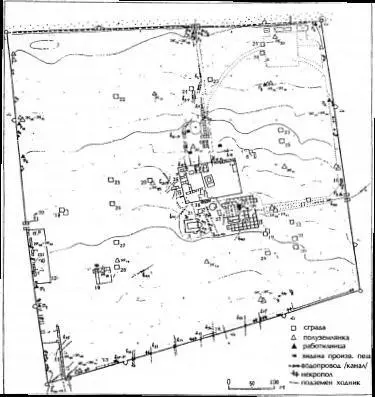

Илл. 35. Плиска. Внутренний город (по: Рашев Р., Димитров Я. 1999)

Илл. 36. Плиска. Восточные ворота, частичная реконструкция (по: Рашев Р. 2008)

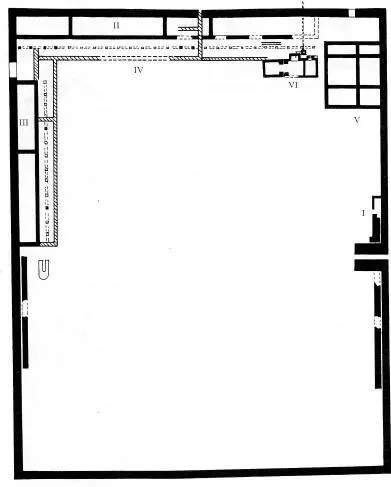

Илл. 37. Хан Крум, каменная крепость (по: Балабанов Т. 2004 и Рашев Р. 2008)

Используя исследования B. Тъпковой-Заимовой, И. Венедиктова, Ст. Ваклинова, Дм. Овчарова, Р. Рашев констатирует: «Поставленный и рассмотренный в нашей литературе ещё в 50-е гг. вопрос об интерпретации греческого понятия „аул“ получил удовлетворительное разрешение». Далее Р. Рашев даёт следующее определение: «Староболгарский аул не только дворец, двор, комплекс дворцовых строений различного предназначения, но прежде всего укреплённый дворец. Ограждение собственно резиденции хана крепостной стеной — самый характерный признак аула. Первый среди аулов — столичная Плиска , её каменный Внутренний город (рис. 34, 35, 36). Он отличается от прочих значительными размерами охваченной стенами площади, сложной планировкой внутри и подземными ходами сообщения, ведущими за пределы крепостных стен». Что касается стен, то для староболгарских аулов типично возведение их из хорошо обработанных блоков (средние размеры 80: 40: 40 см) на фундаменте. Характеристика аула, по Р. Рашеву, с точки зрения археологической классификации достаточно ясна и недвусмысленна [30]. Кроме Плиски аулами являются Преслав, крепости Хан Крум (рис. 37), на острове Пъкуюллуй-Соаре, у с. Слон в Карпатах. Упоминаются как возможные аулы крепости в Оряхово, Видин, Доросторуме (Рашев Р. 1982. С. 126).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: