Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

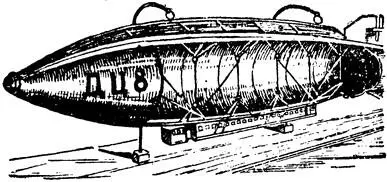

Что касается до самого дирижабля, то основная идея Циолковского заключалась в том, что дирижабль должен иметь обязательно металлическую оболочку. Циолковский доказывал, что выгодно, возможно и неизбежно перейти в дирижаблестроении от оболочки из ткани к металлической. Далее он настаивает на введении температурного управления воздушным судном. Дело в том, что все дирижабли, которые строились и строятся, должны брать с собой балласт. Сбрасывая его, они поднимаются в воздух. При спуске же они должны выпускать тот дорогой газ, который создает их подъемную силу. Циолковский решительно восстал против этих грубых и примитивных способов подъема и спуска корабля. Он предложил другое: чтобы подниматься в воздух, нагревать газы при соответствующем увеличении объема газовместилища, а спускаться на землю посредством понижения температуры газа и происходящего в результате уменьшения плавательной способности дирижабля.

Проектировал Циолковский воздушные суда колоссальных размеров. Один из дирижаблей рассчитан им для перевозки ста тридцати тысяч пассажиров: длина его почти два километра, высота — около трехсот метров.

На первый взгляд конструкция дирижабля Циолковского не представляла ничего особенного: это продолговатое, обтекаемой формы тело, к которому подвешена очень длинная гондола. Поперечное сечение судна не круглое — оно имеет желобок наверху. Дирижабль Циолковского являлся судном переменного объема и не имел постоянного очертания. Когда газ сжимался, жолоб получал большую глубину; когда газ расширялся, жолоб выпрямлялся. При этом, разумеется, и вся металлическая оболочка испытывала различного рода изменения, деформации, изгибы не только в поперечном, но и в продольном направлении. Корабль Циолковского, так сказать, дышал, и если бы строить его оболочку из обыкновенного листового металла, то удлиняться и сокращаться она, конечно, не могла бы.

Циолковский выходил из затруднения таким образом: оболочка у него делалась гофрированной, так что получался металлический мешок, способный значительно изменять объем.

В этой столь своеобразно устроенной металлической оболочке и заключалась основа проекта Циолковского. Конечно, существовал и еще целый ряд сравнительно второстепенных вещей, отличающих его дирижабль от существующих и тем более от существовавших в то время, когда он разрабатывал свой проект. Например, гондола была прикреплена не к нижней части судна, как это обычно бывает, а посредством специальной подвески связана с его верхней частью. Подвеска служила одновременно и для того, чтобы управлять увеличением ИЛИ уменьшением объема оболочки.

Модель цельнометаллического дирижабля Циолковского.

В особое достоинство своему «аэронату» Циолковский ставил его несгораемость, непроницаемость металлической оболочки, долговечность, дешевизну, прочность и гладкую поверхность.

Водород, наполняющий металлический мешок, в случае прободения оболочки и случайного огня будет спокойно гореть, как горит, скажем, светильный газ у отверстия трубки, так как сам по себе водород, не смешанный с кислородом, не взрывает. Оболочка не загорится, и дирижабль, теряя газ, будет лишь плавно спускаться.

Металлическая оболочка дешевле, прочнее, долговечнее и непроницаемее матерчатой. Блестящая же поверхность ее меньше нагревается от солнца и меньше охлаждается ночью, а это для дирижабля имеет большое значение.

Проектирование воздушного корабля отняло два года. Весною 1887 года Циолковский отправился в Москву. Здесь в Обществе любителей естествознания он сделал свое первое публичное сообщение о металлическом управляемом воздушном корабле для перевозки грузов и пассажиров.

Профессор А. Г. Столетов передал рукопись доклада на отзыв Н. Е. Жуковскому. Жуковский засвидетельствовал, что оригинальный метод исследования и остроумные опыты автора характеризуют его как талантливого экспериментатора.

Опираясь на отзывы виднейших авторитетов того времени, общество выдало изобретателю небольшую сумму денег для изготовления модели. Боровский учитель возвратился домой с необыкновенным душевным подъемом. Он развивает огромную энергию и уже в 1890 году посылает в Русское техническое общество новый доклад и складную модель. Посылка адресуется Д. И. Менделееву, который, как это было известно, очень интересовался вопросами воздухоплавания и совершал полеты на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения.

И на этот раз расчеты Циолковского были признаны правильными. Однако председатель воздухоплавательного отдела общества В. В. Федоров, докладывая членам отдела работу Циолковского, сделал в заключение вывод, который убивал интерес к идее воздушного корабля.

— Аэростат, — заявил он, — должен навсегда силой вещей остаться игрушкой ветров.

Теперь мы знаем, насколько такое утверждение неверно, но в свое время в возможность управлять полетами аэростата почти никто не верил. С этим предвзятым убеждением надо было бороться, надо было доказать правоту своих расчетов и предложений, доказать полную управляемость воздушного корабля при любом ветре.

Так Циолковский был приведен к необходимости поставить опыты, исследовать вопрос о том, как сопротивляются газы и жидкости движению в них тел той или иной формы. И вот на заре аэродинамики, как науки, Циолковский начинает производить свои опыты.

Сначала опыты производились самым примитивным путем и при помощи очень грубых приборов, построенных изобретателем. Аэродинамические весы Циолковского для определения законов сопротивления воздуха движущимся телам представляли собой рычаг, вращающийся на вертикальной оси. На одном конце рычага он укреплял испытываемую модель — скажем, шар или куб, на другом — пластинку, которая служила мерилом сопротивления воздуха, или, как говорят, эталоном. Подбирая пластинки такого размера, чтобы рычаг не вращался при ветре, исследователь уравновешивал давление воздуха на модель и на эталон, а затем делал свои заключения.

«Опыты производились отчасти в комнате, отчасти на крыше, — вспоминал Циолковский. — Помню, как я был радостно взволнован, когда коэффициент сопротивления при сильном ветре оказался мал: я чуть кубарем не скатился с крыши и земли под собой не чувствовал».

При всем несовершенстве своих приборов Циолковский все-таки установил ряд интересных положений. Так, он нашел, что с увеличением продолговатости тела его сопротивление сначала, уменьшается, а затем возрастает под влиянием трения воздуха о поверхность тела. Затем он дал формулу для определения коэффициента трения воздуха в зависимости от скорости движения, определил коэффициент сопротивления ряда моделей аэростатов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)