Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По окончании подготовки к профессорской деятельности Михаил Андреевич Шателен в 1893 году был избран по конкурсу профессором Петербургского электротехнического института. Он становится первым в России профессором по кафедре электротехники, приняв на себя ответственную задачу преподавания этой новой самостоятельной отрасли науки. Правильно оценив значение и роль лабораторного процесса в преподавании электротехники, Михаил Андреевич связал организацию первой русской электротехнической кафедры с созданием первой учебной электротехнической лаборатории. В этом отношении Шателен шел совершенно самостоятельным путем.

Будучи организатором первой электротехнической кафедры и учебной лаборатории, Михаил Андреевич стал и первым автором электротехнических курсов: «Электрические измерения», «Общая электротехника» и «Переменные токи». Это были первые русские учебники по электротехнике. Учебников по теории переменных токов в то время не было и за границей.

Не ограничиваясь научно-педагогической работой в электротехническом институте, Михаил Андреевич ставит самостоятельное преподавание электротехники в Горном институте и руководит им до 1912 года.

С именем Михаила Андреевича Шателена связано создание и вся последующая жизнь одного из крупнейших высших технических учебных заведений в России — Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, к организации которого он был привлечен в качестве профессора и декана электромеханического факультета в 1901 году и где работает до настоящего времени.

Своей работой в политехническом институте Михаил Андреевич способствовал созданию и развитию одной из сильнейших школ русских электротехников, утвердившей высокие традиции русской электротехнической науки и давшей стране крупных ученых и виднейших инженеров-электриков.

В 1931 году Михаил Андреевич был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР и здесь также проявил большую энергию в разработке различных технических вопросов, связанных с электрификацией.

Виднейший теоретик, он с особенной охотой останавливался на тех сторонах науки, которыми она соприкасается с жизнью. Из выполненных им в академии работ особенное значение имели работы по выбору рода тока для электрификации железнодорожного транспорта и по аккумуляторной тяге на безрельсовом транспорте.

В Энергетическом институте Академии наук СССР Шателен руководил бригадой по изучению молнии. Это было продолжением той работы, которую он, по своей инициативе, начал еще в Главной палате мер и весов, организовав там изучение связи между ионизацией воздуха и поражаемостью различных мест молнией. Он своевременно предвидел то большое значение, которое будут иметь подобные исследования для рационального устройства и эксплуатации линий электропередачи.

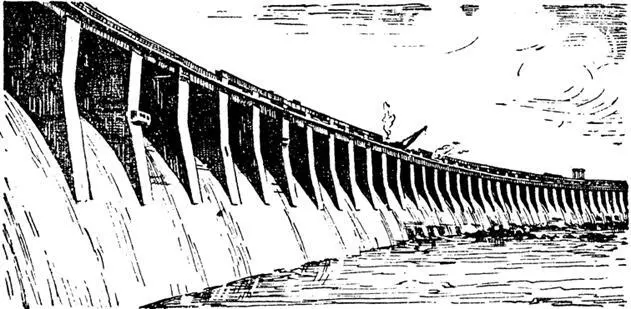

Восстановленная плотина Днепрогэса.

С 1932 года Михаил Андреевич принял активное участие в работе Энергетического института Академии наук СССР имени Г. М. Кржижановского в качестве заместителя директора по научной части и председателя Ученого совета.

Шателен не только участник разработки плана электрификации, но и один из деятельных участников реализации плана ГОЭЛРО. Он заместитель председателя Центрального электротехнического совета и затем председатель его ленинградского отделения, где возглавляет экспертную работу и работу по составлению электротехнических правил и норм. Одновременно Михаил Андреевич в качестве члена Научно-технического совета активно участвовал в строительстве таких крупных электрических станций, как «Красный Октябрь», Волховская гидростанция и Нижнесвирская гидростанция.

За заслуги в области инженерной деятельности Ленинградский политехнический институт в 1923 году присудил Шателену звание почетного инженера-электрика.

В последующие годы Михаил Андреевич при строительстве Днепровской гидростанции принимает активное участие в экспертизе этого крупнейшего сооружения.

Днепровская гидроэлектростанция, как и Волховстрой, является блестящим примером комплексного решения проблемы улучшения судоходства и использования водной энергии.

Среднее течение Днепра окаймлено обрывистыми берегами высотою до тридцати сажен. Гранитные гряды на каждом шагу прорезывают здесь русло реки сплошными «лавами». Такая «лава», усеянная огромными камнями, загораживающая все русло реки, и называется «порогом». Самый грозный и самый большой из днепровских порогов уже прозвищем своим, — его прозвали Ненасытецким, или Разбойником, — свидетельствует об опасности, которую он издревле представлял для судоходства.

Не только большие суда не могли проходить здесь. Переправиться через Ненасытецкий порог даже на лодке было большим искусством.

Со второй четверти XIX века целый ряд русских инженеров начал работать над составлением разнообразных, порою очень смелых, порою очень интересных проектов, по-разному разрешавших проблему сквозного судоходства по Днепру. Некоторые из них правительство пыталось осуществить. Так, в 1843 году начаты были гидротехнические работы для улучшения хотя бы только сплавного судоходства. Они продолжались десять лет. В результате под левым берегом Днепра был проложен «новый ход» для судов. Однако и глубина каналов нового хода и ширина их оказались недостаточными. При малейшем отклонении от середины фарватера суда разбивались о скалистые стены канала.

К концу века накопилось очень много проектов улучшения судоходства на Днепре. Но до Великой Октябрьской социалистической революции Днепр так и оставался разделенным порогами на две реки; причем верхняя много теряла, не имея выхода в море, а нижняя еще более теряла оттого, что была хоть и судоходна, но невелика по протяжению.

Советская Украина нуждалась не только в транзитном судоходстве по Днепру. Страна осуществляла величественную программу индустриализации.

В республике развернулось гигантское промышленное строительство и реконструкция старых предприятий, их техническое перевооружение. Успешное решение этих задач было невозможно без электрификации. Возникла идея комбинированного разрешения транспортной и энергетической проблемы. Эта идея была блестяще разрешена строителями Днепрогэса.

Главному строителю Днепрогэса Ивану Гавриловичу Александрову пришлось рано зарабатывать себе на существование уроками — этим старым и единственным способом студентов и учеников старших классов гимназий и реальных училищ.

Юноша в эти годы перезнакомился со многими семьями московской интеллигенции, главным образом технической. По совету отца одного из своих учеников Иван Гаврилович, прежде чем поступить в Московское училище инженеров путей сообщения, проработал два года слесарем на заводе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)