Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поставленные на шахтах для разных производственных целей отдельные водяные колеса Фролова имели в диаметре по пятнадцати метров, что составляет обычную высоту нынешнего пятиэтажного дома. Как ни развито было на Руси плотничное дело, как ни велик был опыт строителей русских плотин и мельниц, нельзя не удивляться инженерному искусству и математической точности Фролова, сумевшего так рассчитать все части колеса, что оно не разваливалось на куски от собственной тяжести и от сил инерции во время работы. Поражали современников и все остальные части сооружения: насосы и приводы к ним, плотины и пруды с запасом воды.

Об этих сооружениях Фролова писал видевший их современник:

«Кто посещал Змеиногорский рудник, тот, конечно, с удовольствием осматривал производимые на оном работы, превышающие, кажется, силы человечества, и механические устройства, облегчающие труды рудокопателей при извлечении сокровищ из недр земных. Удивленный путешественник спросит невольно: кем устроены в глубоких храминах земли сии огромные колеса, каких не существует ни в одном из российских рудников? Изобретатель сего механизма есть берг-гауптман 6-го класса Кузьма Дмитриевич Фролов»[9].

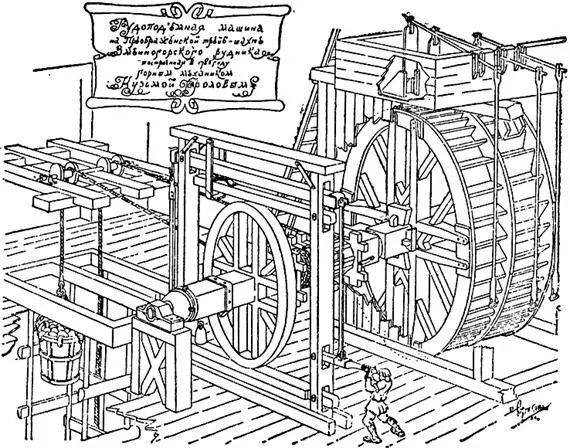

Рудоподъемная вододействующая машина, установленная Фроловым на Преображенской шахте Змеиногорского рудника в 1785 году.

Но и Фролов не был случайным и исключительным явлением. Такую же память по себе оставил на Урале его ученик, Клементий Константинович Ушков — крепостной человек Демидовых, о котором в свое время уместно напомнила нам М. Шагинян.

В 1741 году Ушков обратился к начальству Нижнетагильских заводов с предложением перевести реку Черную в Черноисточенский пруд, от чего должна была получиться большая польза «вододейственному производству». Само заводоуправление никак не могло этого сделать, потому что многие механики, в разные времена проходившие «промежду сими водами с отвесами», годного под плотину места не нашли и признали «сие дело невозможным».

Между тем Ушков, по его словам, постоянно занимался запрудами, проводил воду по канавам и имел «способность насчет отвесов и ловкость изыскания мест, где лучше провести воду».

Не говоря никому ни слова, на собственный счет Ушков в течение лета обследовал берега речки Черной и нашел, где удобно пустить из нее воду. Сделав промер для трассы канавы, он нашел и «место, удобное по занятию плотиною воды», где может быть «хороший разлив» и вода поднимется, по его расчету, до семи аршин, так что из пруда можно будет пускать воду в канаву с падением до четырех аршин.

К своему предложению Ушков приложил и подробное описание того, как он спустит вешние ливневые воды, чтобы не подмыло канаву, как проведет канаву, как укрепит склоны, какой возьмет материал.

«Сия же вода объясненной канавы проведена будет в речку Чауж, повыше лежавшего на том Чауже по Высимской дороге моста около полуверсты», — заключает он свой проект.

Проект Ушкова гениален по своей простоте. Русский инженер разрешил то, что казалось невозможным «многим механикам», в том числе и иностранцам.

Черноисточенская вододействующая система по проекту Ушкова, где одну канаву нужно было провести не менее чем на четыре с половиной километра, являлась для того времени грандиозным инженерным сооружением.

Ушков брался полностью осуществить проект своими силами.

«И все сие я берусь упрочить в три лета или могу поспешить и ранее, — писал он. — И сверх того по два года могу наблюдать, дабы сие действие всюду было исправно. Пока я не пущу в Черноисточенский пруд той канавой из реки Черной на прописанном основании воду, дотоле мне никакой суммы на расход того производства не требовать».

Обычно заводоуправление, задевая при работах земли крестьян, выплачивало им определенные суммы. Ушков брал и этот расход на себя:

«И в таком случае, я обязуюсь обывателям заплатить деньги, как и от управления при золотых приисках за покосы платится».

Единственным условием Ушкова было:

«Не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям, Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве, прошу от заводов дать свободу!

А если не может даться детям моим от заводов вольная, то я не согласен взяться сие исправить поистине и за пятьдесят тысяч рублей, — прибавлял он, — ибо неминуче полагаю и мне таковой суммы оное дело расходом коштовать будет, окроме моих хлопот».

Предложение Ушкова было рассмотрено особой технической комиссией, и с Ушковым был подписан договор.

Человек огромного дарования, великой энергии и ясного ума, Ушков приступил к работе и создал замечательное сооружение, работавшее безотказно пятьдесят лет!

В XVIII веке Урал был центром горнозаводского дела. Оно стояло здесь очень высоко, и уральское железо вывозилось даже в Англию. На мировом рынке с ним конкурировало только шведское железо. Понятно, что на Урале соответственно высокое развитие получило и инженерное дело. Однако не только здесь жили и действовали блестящие представители русской техники, они встречались и в виднейших русских центрах и в самых глухих уголках России.

«Механическими изысканиями» в льнопрядильном деле получил известность в петербургской «Мануфактур-Коллегии» Родион Глинков, владелец льнопрядильной и ткацкой фабрики в Серпейске Калужской губернии. Он первым не только в России, но, следует считать, и во всем мире применил водяное колесо в качестве гидравлического двигателя для льнопрядилен и внес существенные изменения в конструкцию прядильного станка, называвшегося тогда «самопрялкой».

Самопрялка Глинкова, пущенная им в ход в 1771 году, давала около тысячи метров пряжи в час — примерно в три раза больше, чем лучшие иностранные самопрялки того времени, причем качество пряжи было значительно лучше.

Вспомнив, как много положили бесплодного труда и усилий английские механики, стараясь приспособить свои хлопкопрядильные машины для прядения льна, имеющего иное волокно, можно вполне оценить самопрялку русского конструктора. Глинков — один из тех представителей русской промышленности, кто рано и чрезвычайно смело выступил за технический прогресс — в данном случае за коренные изменения в технике льнопрядения, порывая с цеховой замкнутостью и консерватизмом.

Близок к Глинкову по своим творческим устремлениям замечательный русский технолог Терентий Иванович Волосков, сын ржевского часовщика.

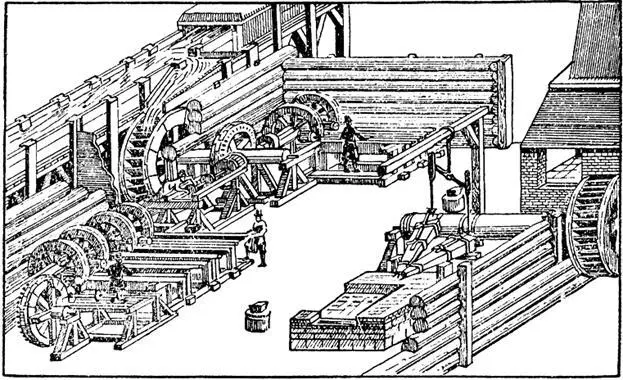

Общий вид «вертельного амбара» на уральском заводе XVIII века; сверлильные станки и точила приводятся в движение вододействующими колесами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)