Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще Фарадей утверждал, что распространение электрической и магнитной силы представляет собой колебательное явление и происходит с определенной скоростью, но лишь сорок лет спустя это положение приняло форму развитой теории. Максвелл доказал, что вокруг текущего по проводнику электрического тока возникают электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света. Он высказал убеждение, что и свет является разновидностью электромагнитных волн.

Математические расчеты Максвелла были очень убедительны. И вот другой ученый, Генрих Герц, взялся за то, чтобы доказать опытным путем существование этих электромагнитных волн. Он построил два прибора: вибратор, излучавший электромагнитные волны, и резонатор, обнаруживавший их. Герц и не помышлял о том, чтобы найти своему открытию какое-нибудь практическое приложение. Когда его однажды спросили, нельзя ли применить электромагнитные волны для телеграфирования без проводов, он воскликнул с удивлением:

— Ну что вы! Мои опыты имеют чисто теоретический интерес, и я не вижу в них никакой практической ценности.

В развитие опытов Герца были созданы улавливатели электромагнитных волн, в частности «когерер», посредством которого волны можно было уже обнаружить на расстоянии нескольких метров от вибратора, причем они обнаруживались очень явственно. Но никто не видел во всем этом ничего, кроме обычных физических приборов для демонстрации электромагнитных волн.

Возможность практического применения этого открытия показал миру скромный преподаватель Минных офицерских классов в Кронштадте Александр Степанович Попов. 7 мая 1895 года он продемонстрировал членам Русского физико-химического общества первый в мире радиоприемник и заявил;

— Могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний.

Первая электросварочная мастерская Бенардоса.

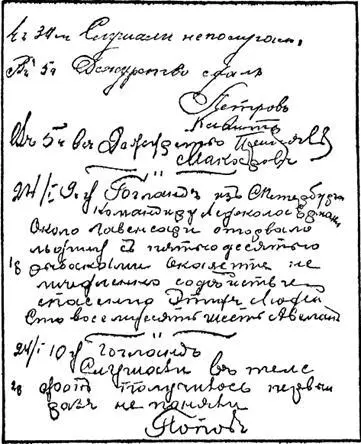

Страница из вахтенного журнала первой практической радиоустановки 1900 года.

Александр Степанович Попов

(1859–1905).

Насколько эта надежда была твердой, можно судить по словам Александра Степановича, сказанным им своему помощнику и другу П. Н. Рыбкину:

— Петр Николаевич, мы с вами сделали открытие, значение которого сейчас едва ли кто поймет.

Радиоприемник Попова принимал электрические разряды, которые возбуждаются в воздухе грозами, почему и был назван «грозоотметчиком»; но из него выросла вся современная радиотехника, днем рождения которой и считается 7 мая 1895 года. Менее чем через год, в марте 1896 года, Попов провел первую в мире радиопередачу в аудитории физического кабинета, а в феврале 1900 года радиостанция Попова уже помогала спасать рыбаков, унесенных на льдине. Величайшее изобретение XIX века вошло в плоть и кровь человечества, чтобы дать свое имя наступившему XX веку.

Александр Степанович Полов родился 16 марта 1859 года на Урале — этом старейшем индустриальном центре нашей страны, в поселке Турьинского рудника, где техника была частью пейзажа и быта. Его отец был священником. Рано пробудившийся интерес к технике привлекал мальчика к деятельности, и детское любопытство его удовлетворял обычно не отец, занятый приходом и хозяйством, а управляющий рудником Николай Осипович Куксенский, Возвращаясь из Петербурга, он привозил с собой технические новинки и, кажется, с наибольшей охотой демонстрировал их будущему ученому. Мальчик удивлял его и своей любознательностью, и своей сообразительностью, и, главное, своим влечением к технике и конструкторскими способностями.

Однажды Куксенский привез гальваническую батарею и электрический звонок, которым оборудовал свою квартиру. Мальчик пошел дальше; он построил из старых часов, звонка и гальванической батареи электрический будильник.

Всякого рода конструкциями Александр Степанович занимался и в духовном училище и в семинарии, где учился до поступления в университет, Богословские науки, которые занимали центральное место в программах духовных учебных заведений, оказывали на юношу мало влияния. Интерес к инженерии привлек его на физико-математический факультет Петербургского университета, который он и окончил в 1882 году. Через год Попов уже был преподавателем Минных офицерских классов, из которых вышли первые русские электротехники, где работали и Лодыгин, и Яблочков, и Якоби.

Попов вел практические занятия и заведовал физическим кабинетом, Нельзя представить себе более подходящей обстановки для будущего конструктора тончайших электротехнических приборов. Александр Степанович с увлечением совершенствовал аппаратуру для демонстрации физических опытов и, едва отложив журнал, в котором он прочел впервые об опытах с когерером, принялся за постройку этого нового прибора.

Основной частью прибора была «трубка Бранли», в которой ученые видели готовый улавливатель электромагнитных волн. Бранли не занимался электромагнитными волнами, он изучал сопротивление металлических опилок. Он насыпал эти опилки в стеклянную трубку с металлическими пробками и производил с такой трубкой различные опыты. Тогда-то он и обнаружил, что «на сопротивление металлических опилок влияют электрические разряды, производимые на некотором расстоянии от них».

Влияние электромагнитных волн на трубку Бранли, не проводившую электричества, сводилось к тому, что опилки слипались и начинали проводить электрический ток. Если же трубку встряхивали, она опять теряла свойства проводника. Таким образом, трубка Бранли могла с успехом заменить резонатор Герца, очень слабо откликавшийся на воздействие электромагнитных волн. В трубке Бранли был лишь один недостаток; чтобы опилки вновь смогли принять электромагнитный сигнал, их необходимо было встряхнуть.

И вот обратим внимание на то, как устранялся этот недостаток.

Бранли со свойственной французам живостью просто пальцами встряхивал трубку и продолжал свои опыты, не обременяя себя решением привходящей задачи об автоматизации встряхивания.

Лодж, наоборот, призвал на помощь весь высокий технический опыт Англии и решил задачу встряхивания при помощи очень сложного часового механизма с пружинами, шестеренками, регуляторами. Механизм автоматически встряхивал опилки и действовал безукоризненно, но чувствительности трубки Бранли он не увеличил. Она принимала волны с расстояния нескольких метров — не более семи-восьми.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)