Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В то время в Петербургском университете математику преподавали Остроградский и Чебышев. Они очень высоко оценили способности Чернова и его аналитический ум, но в область чистой математики увлечь молодого ученого им не удалось. Время, пространство, движение, вес, масса представлялись Чернову реальными, ощутимыми и видимыми вещами, а не отвлеченными понятиями. Его аналитический ум опирался на верный и точный глаз; оперировать с чисто математическими понятиями он не любил.

Закончив университетский курс, Чернов еще несколько лет оставался преподавателем в Технологическом институте. Он не собирался стать профессором, но хотел быть широко образованным человеком. Будучи помощником заведующего большой научно-технической библиотеки института, он располагал всей новейшей научно-технической литературой и с увлечением предавался чтению. В это время и вспомнил Павел Матвеевич Обухов о молодом преподавателе-математике, имевшем диплом инженера-технолога. Чернов заинтересовался работой на заводе с современным техническим оборудованием и принял приглашение.

Так, в 1866 году он оставил преподавательскую деятельность и начал работать на Обуховском заводе, где ему поручили исследовать вопрос о плохом качестве орудий.

Заложить основы новой науки, проникнуть в загадочную жизнь металла только и мог человек такого творческого склада, каким отличался Чернов. Он не был связан привычным отношением к технологическому процессу и традиционными взглядами, как все специалисты, и мог поступить, как никто еще не поступал. Склонность к широкому обобщению на основе точного исследования основных законов явлений была ему в высшей степени свойственна. И он обладал точным и верным глазом — тонкой наблюдательностью, которая могла в известной мере заменить физические приборы, привычные для металлографа в наши дни.

Молодой инженер два года почти не покидал закопченных, угарных мастерских; он присутствовал при испытаниях орудий в лаборатории и на полигоне. Далеко не все пушки были плохи: одни отличались высокой прочностью, другие разрывались при первом выстреле.

Молодой исследователь стал изучать места разрыва. Тогда он заметил, что сталь разорвавшегося орудия имеет у места разрыва крупнозернистую структуру. Исследуя на разрыв орудия, имеющие продолжительный срок службы, Чернов установил, что их сталь при том же химическом составе имеет другое, мелкозернистое строение.

— Дело не в рецепте Обухова, не в химическом составе стали, а в неодинаковой обработке литья! — заключил Дмитрий Константинович.

Заводские инженеры занимались главным образом изучением самого литья. Чернов отправился в кузнечный цех, где производилась механическая обработка литых болванок.

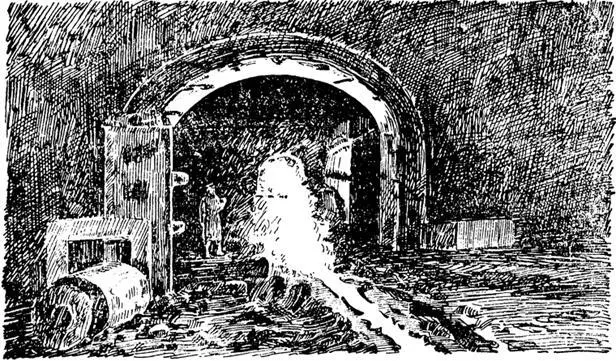

На старом уральском заводе. Выпуск чугуна.

Здесь-то и понадобилась исследователю его тонкая наблюдательность, потому что на первый взгляд никакой разницы в обработке болванок не было. Их нагревали в печи, ковали и, быстро погружая в воду, охлаждали. Так как приборов для измерения высоких температур не существовало, то болванки вынимали из печи, определяя степень нагрева на глаз, по цвету раскаленного металла.

То пользуясь опытом старых кузнецов, то доверяясь собственному чутью, Чернов быстро научился определять степень нагрева по цвету болванки. Сталь принимает при нагревании последовательно все цвета каления — от тёмнокрасного до ослепительно белого, а при медленном охлаждении на воздухе теряет их в обратной последовательности. Но при таком медленном охлаждении со сталью происходило сверх того нечто очень странное: постепенно темнеющая масса металла в какой-то момент остывания вдруг внезапно раскалялась, точно вспыхивала, а затем снова начинала темнеть и далее уже ровно охлаждалась до конца.

Самые опытные кузнецы не могли объяснить Чернову, отчего происходит такая вспышка, когда она происходит и что она означает. Да и самое явление это мастера наблюдали редко, потому что еще до вспышки, происходившей при определенной степени охлаждения, сталь обычно погружалась в воду для закалки. При быстром охлаждении вспышек не бывало.

Странное явление необычайно заинтересовало исследователя. Он предположил, что внезапная вспышка стали соответствует какому-то преобразованию, происходящему внутри металла, и стал дознаваться, в чем заключается это преобразование, что происходит со сталью, когда она, как говорил Чернов, «проходит через некоторую критическую точку, соответствующую какой-то определенной температуре».

Начал он с того, что заставил отковать и закалить болванку, прошедшую через критическую точку, и болванку, не прошедшую через нее, а затем подверг и ту и другую всяческим испытаниям и сравнил результаты. Оказалось, что болванка, прошедшая критическую точку, закалки не приняла, осталась мягкой.

Это было открытие. Повторив опыт десятки раз, Чернов убедился, что ошибки не было, что он подходил к разгадке каких-то очень важных законов, и стал искать новые их проявления.

Но прежде всего надо было ответить на основной вопрос, с которым он пришел в кузнечный цех: при каких условиях получается в стали крупная зернистость и при каких — мелкая. Многие думали, что для получения мелкой зернистости нужно просто усилить давление на сталь при ковке. Это было довольно правдоподобно, но плохо согласовалось с практикой, и Чернов с особенным вниманием начал следить за ковкой отливок.

Дмитрий Константинович Чернов

(1839–1921).

Среди этих наблюдений он сделал второе открытие, а именно: обнаружил существование другой критической точки, также соответствующей определенной температуре. Эту критическую точку он назвал «точкой В» в отличие от первой, названной им «точкой А».

Открытие Черновым «точки В» особенно удивительно, так как прохождение через нее стали сопровождается почти неуловимыми внешними признаками. Чернову первому удалось заметить такие признаки.

Академик А. А. Байков вспоминает[27], что много лет назад, посетив однажды Чернова вместе с академиком М. А. Павловым, он спросил Дмитрия Константиновича, каким образом тот заметил, что при температурах возле «точки В» в стальной болванке происходит какое-то непонятное превращение.

Знаменитый металлург ответил:

— Превращение в «точке В», действительно, с внешней стороны ничем не проявляется, но оно сопровождается характерными признаками, которые могут быть наблюдаемы привычным и опытным глазом во время ковки стали. Таких признаков два: первый признак в том, что во время перехода стали через «точку В» поверхность ее, нагретая до красного цвета каления, начинает как бы морщиться и лущиться. Это происходит оттого, что легкий слой окалины на поверхности металла начинает растрескиваться и отделяться от металла в виде мельчайших чешуек. Второй признак такой: хотя температура стали при переходе через «точку В» почти не меняется и болванка, подвергающаяся ковке, сохраняет свой красный цвет почти неизменным, все же внешний вид поверхности ее выше и ниже «точки В» не одинаков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)