Лев Гумилевский - Русские инженеры

- Название:Русские инженеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилевский - Русские инженеры краткое содержание

Русские инженеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трагическое положение разрешилось смертью изобретателя.

Таким образом, Александр Федорович Можайский первым построил чрезвычайно легкую летательную машину и первым показал возможность подняться на ней в воздух, чем наглядно подтвердил возможность свободного полета. Его самолету недоставало только легкого двигателя, но такого двигателя тогда ведь и не существовало. Когда был изобретен легкий бензиновый мотор, люди стали летать на аппаратах, построенных принципиально так же, как строился первый русский аэроплан.

Как показывают факты, летное дело не только зачиналось в России, но в нашей стране оно прошло и через все узловые пункты своего нынешнего развития. Так, уже в 1912 году был построен у нас, первый во всем мире, многомоторный самолет.

Это было очень смелое, невиданное еще предприятие. Зимою 1912 года Русско-Балтийский машиностроительный завод в Петербурге, не имевший ни опыта, ни оборудования для нового дела, стал строить самолет «Русский витязь» с четырьмя моторами «Аргус», по сто сил в каждом. Моторы были установлены попарно с каждой стороны нижнего крыла. В кабине этого первого гиганта помещалось восемь пассажиров. Пассажирская кабина и кабина летчика были закрытыми. На «Русском витязе» впервые была продемонстрирована возможность полета с одним неработающим мотором, на нем же впервые была показана возможность передвижения в фюзеляже без нарушения равновесия. Осенью 1913 года «Русский витязь», весивший без нагрузки почти три тонны, с семью пассажирами на борту поставил рекорд продолжительности полета, пробыв в воздухе час и четыре минуты.

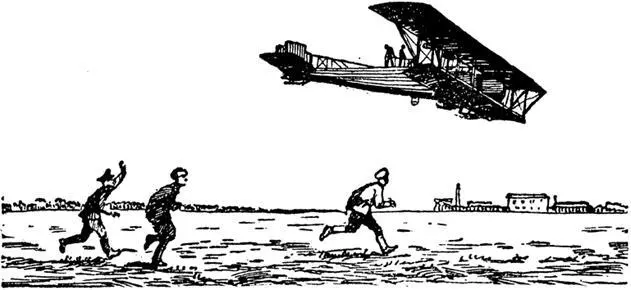

Зимние полеты «Ильи Муромца» в начале 1914 года.

В следующую зиму тот же завод построил еще большую машину, получившую название «Илья Муромец». Были построены и другие машины этого типа. Опыт постройки и полетов «Ильи Муромца» открыл новые пути мировому самолетостроению, как и одновременно спроектированный у нас самолет «Святогор», превосходивший «Илью Муромца» и по грузоподъемности и по скорости.

Проектирование и постройка этих машин велись, когда не существовало еще правильного теоретического представления о целесообразной форме винта и крыла, а найденные опытным путем формы были еще очень далеки от совершенства. При таком положении дела резкий переход от легких конструкций одномоторного самолета к машине с четырьмя моторами потребовал не только творческой смелости, но и большого опыта и знания.

По чертежам самолета «Святогор» в аэродинамической лаборатории Московского высшего технического училища были сделаны модели, подвергшиеся испытаниям в аэродинамической трубе, после чего под руководством Н. Е. Жуковского был составлен подробный аэродинамический расчет «Святогора», который полностью подтвердил правильность выбранных конструкторами данных.

Жуковский не строил самолетов, он даже никогда не поднимался на них в воздух, но именно его В. И. Ленин назвал «отцом русской авиации».

Жуковский, как мы увидим дальше, был живым олицетворением того творческого пути, который указан В. И. Лениным в «Философских тетрадях»:

«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности».

Когда мы теперь оцениваем замечательные сооружения швейцарских плотников и грузинских каменотесов, то мы видим только плоды их творческой деятельности и лишь в самых общих чертах можем себе представить их творческий путь.

При огромном запасе живого созерцания, обобщаемого абстрактным мышлением, практический вывод опытный инженер делает так быстро, легко и просто, что путь, приводящий его к выводу, оказывается неуловимым, и тогда людям, отрывающим мышление от материи, которая мыслит, ничего не остается, как говорить о чутье, интуиции и инженерном чувстве.

Но когда такой великолепный инженер, как А. Н. Крылов, стоящий у самых вершин теоретической науки, все-таки говорит о том, что «инженер должен верить своему глазу больше, чем любой формуле», то он имеет в виду все тот же диалектический путь познания объективной реальности.

Несколько лет назад, беседуя с крупнейшим советским авиационным конструктором, я спросил его: верит ли он в существование инженерного чутья, интуиции, о которых так много и так неопределенно говорится.

— Да ведь что такое чутье, — ответил он, подумав. — Вот я иду по цехам завода. Со мной идут начальник цеха, главный инженер. И они смотрят, и я смотрю, и смотрим мы на одно и то же, а я вижу то, чего они не видят. Почему же это так происходит? Да потому, что у меня опыта больше, практики больше, знаний больше. И я указываю: это надо вот как, а это вы не так делаете, лучше вот как… Называйте это чутьем, пожалуй, как хотите, — суть дела не в названии, а в том, что успокаиваться на достигнутом нельзя, а надо учиться и учиться и работать. Тогда и чутье будет.

Рассказывая о старейшем и виднейшем нашем самолетостроителе академике Андрее Николаевиче Туполеве, приводят обычно для характеристики его поразительного «чувства авиации» такой случай. Как-то Туполев проходил по аэродрому, где стоял только что выпущенный из сборочного цеха опытный самолет. Бегло осмотрев машину, Туполев заметил сопровождавшему его инженеру:

— Не полетит!

И самолет действительно не полетел.

Самым интересным в этом происшествии оказалось то, что факт, настолько поразивший окружающих, даже не удержался в памяти самого конструктора.

— Ведь когда знаешь дело, таких случаев бывает много! — сказал он мне по этому поводу и тут же рассказал о другом происшествии, которого не успел забыть, вероятно, потому, что ему самому только что довелось о нем услышать.

Разыскивая какое-то военное учреждение, Андрей Николаевич обратился к проходившему мимо инженеру в авиационной форме. Тот весьма любезно взялся его проводить и тут же спросил:

— А вы меня не помните, Андрей Николаевич?

— Простите, не могу припомнить!

Инженер, улыбаясь, напомнил о встрече, происшедшей несколько лет назад.

— Я консультировался с вами по поводу одной машины. Вы при мне посмотрели проект и еще сказали: «Вот тут она у вас сломается!» Я с вами поспорил, не согласился, — и, знаете, самолет мы построили.

— Ну и что же? — спросил Туполев.

— Представьте себе, сломался, проклятый, в этом самом месте.

Об этой удивительной способности Туполева мгновенно оценивать и каждую деталь в отдельности и всю конструкцию в целом такого исключительно тонкого и сложного инженерного сооружения, как современный самолет, профессор Г. X. Озеров рассказывает еще такой характерный эпизод. В 1926 году в Севастополе он производил испытания первого нашего торпедоносного катера, построенного по проекту Туполева. При испытаниях катера получились обескураживающие результаты: катер недодавал против запроектированной скорости около пятнадцати километров в час.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/1081977/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy.webp)