Сборник - История Угреши. Выпуск 1

- Название:История Угреши. Выпуск 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Орува»30433eff-4aaa-11e3-a335-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900999-59-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - История Угреши. Выпуск 1 краткое содержание

В первый выпуск альманаха вошли краеведческие очерки, посвящённые многовековой истории Николо – Угрешского монастыря и окрестных селений, находившихся на территории современного подмосковного города Дзержинского. Издание альманаха приурочено к 630–й годовщине основания Николо – Угрешского монастыря святым благоверным князем Дмитрием Донским в честь победы на поле Куликовом и 200–летию со дня рождения выдающегося религиозного деятеля XIX столетия преподобного Пимена, архимандрита Угрешского.

В разделе «Угрешский летописец» особое внимание авторы очерков уделяют личностям, деятельность которых оказала определяющее влияние на формирование духовной и природно – архитектурной среды Угреши и окрестностей: великому князю Дмитрию Донскому, преподобному Пимену Угрешскому, архимандритам Нилу (Скоронову), Валентину (Смирнову), Макарию (Ятрову), святителю Макарию (Невскому), а также поэтам и писателям игумену Антонию (Бочкову), архимандриту Пимену (Благово), Ярославу Смелякову, Сергею Красикову и другим. Завершает раздел краткая летопись Николо – Угрешского монастыря, охватывающая события 1380–2010 годов.

Два заключительных раздела «Поэтический венок Угреше» и «Духовный цветник Угреши» составлены из лучших поэтических произведений авторов литобъединения «Угреша». Стихи, публикуемые в авторской редакции, посвящены родному краю и духовно – нравственным проблемам современности.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

История Угреши. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Уже 4 марта, только приступив к исполнению своих новых обязанностей, он явился в Синод и в очень резкой форме потребовал удаления… митрополита Петербургского Питирима и Московского Макария, которые, как всем было известно, попали туда по милости Распутина» 37 .

Львов организует делегацию московского духовенства, которая предъявляет митрополиту ложные обвинения и обращается с просьбой о назначении нового архиерея к самому же Львову. Лжесвидетельства сводились к тому, что митрополит Макарий якобы «по старости лет не способен управлять епархией <���…> по простоте произносимых им учений и вообще по образованию не подходит к такому учёному центру, как Москва, наконец, при определении на места священнослужителей допускает симонию под предлогом жертвы на Алтай» 38 .

Обер – прокурор сам явился в покои митрополита в сопровождении военной охраны и с криками и угрозами принудил иерарха написать прошение об уходе на покой. Под ужасным давлением, не имея никакой поддержки, престарелый митрополит подал требуемое от него прошение.

Возникло очень странное противоречие: «Московский архипастырь был удалён от кафедры по неспособности к управлению, но при этом ему тут же преподнесли от Синода адрес, в котором восхвалялись его деятельность, миссионерские труды и любовь к нему простого народа в Москве» 39 . Митрополит Макарий оказался лишённым управления Московской епархией без суда и достаточных оснований. В своём послании от 2 апреля 1917 года он говорил, что это событие – «факт небывалый для Московской митрополии. Московские митрополиты никогда не увольнялись на покой: ни по болезни, ни по старости, ни по слепоте, ни даже при появлении психического расстройства. Тем более мне не предъявили какой – либо неисправности или запущенности дел» 40 .

Митрополит Макарий был изгнан из Москвы. Его лишили права проживания в Троице – Сергиевой Лавре, священноархимандритом которой он был, и положенного по статусу проживания на покое. Не задержался он и в Зосимовой пустыни, избранной им местом пребывания. Чуть ли не принудительным путём водворили его в Николо – Угрешском монастыре: «Окружной дорогой повезли Святителя на ближайшую к Угреше станцию, не дав ему даже возможности заехать в Москву и проститься с московской паствой. Выслана была одна лошадь с весьма грязным экипажем, в котором и перевезли Владыку на место заточения» 41 .

Митрополит Макарий пытался исправить своё положение. Тем более что возможность для этого предоставлялась – в Москве в 1917 году открылся Всероссийский Церковный Собор, ярчайшим событием которого стало восстановление патриаршества. Волею Божией на Всероссийский Патриарший престол был избран святитель Тихон (Белавин) – один из лучших архипастырей того времени. Но не только восстановлением патриаршества славен этот Собор. Значительным его завоеванием мы можем считать введение мирян в активную церковно – административную работу, начиная с Высшего Церковного Совета и кончая епархиальными собраниями, епархиальным советом, а также приходскими организациями.

Это был самый многочисленный Собор в истории Русской Православной Церкви. Однако митрополит Макарий не был приглашён на него и болезненно воспринимал замещение своей кафедры. Всё же Собор, вняв настойчивому ходатайству сибирских архипастырей – миссионеров, вынес полное оправдание митрополиту Макарию. К большому сожалению, данное постановление не было предано всенародной огласке, а сообщено лишь одному святителю Макарию. Только в 1920 году этот вопрос был улажен – патриарх Тихон во внимание к 50–летним трудам на Алтае даровал владыке Макарию пожизненный титул митрополита Алтайского 42 .

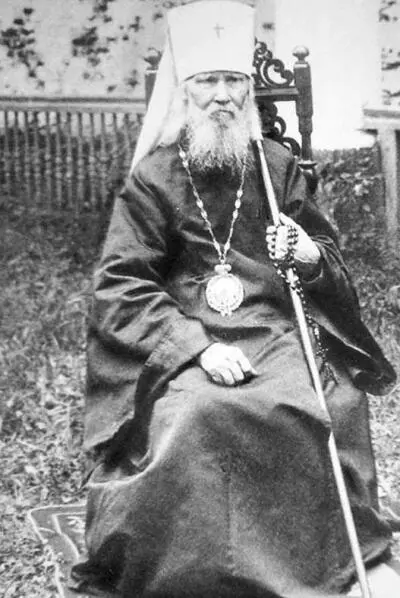

В Николо – Угрешском монастыре святитель Макарий прожил восемь лет, которые можно разделить на два периода. Первый занимает три с половиной года до его болезни (паралича); второй – до конца жизни, проведённый им большей частью в постели и инвалидном кресле.

Святитель Макарий поселился в архиерейском доме, где располагался домовый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Кроме этой церкви, он служил в монастырском соборе по воскресным и праздничным дням, проповедовал, принимал людей.

Епископ Арсений (Жадановский) писал, что у владыки Макария сложились очень тёплые отношения с детьми из местной колонии Наркомфина. «Он не терял случая благотворно влиять на них, благословлять, учить и наставлять. В утешение Святителю дети читали стихи, молитвы, пели духовные песни, а он учил их Священной истории, задавал и спрашивал уроки. В праздники малыши прибегали к службе, в дни Ангела непременно исповедовались и причащались. Один раз две девочки – именинницы пришли в церковь перед «Отче наш», и служащий иеромонах отказался их причащать. Заметив это, Владыка вызвал из алтаря иеромонаха и попросил его причастить детей, беря на себя невольную их ошибку, добавив при этом: «Не надо детей отстранять от Христа; сегодня они так близко подошли к Нему, а то, смотри, и охладеют: завтра уроки, а там прогулка и так далее» 43 .

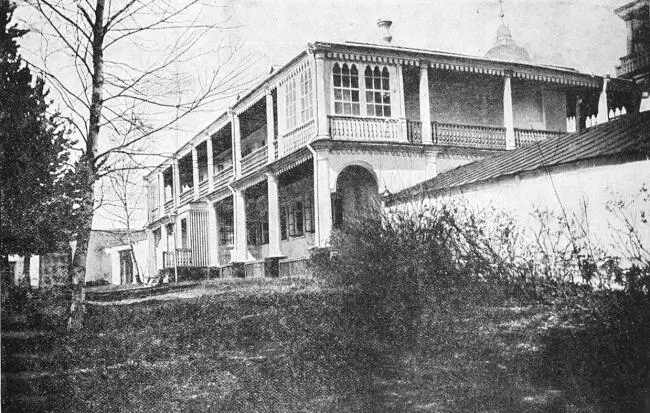

Архиерейский дом. Начало XX в.

Святитель Макарий, поселившись на Угреше, расположил к себе монастырскую братию. Особым духовным торжеством был день тезоименитства святителя Макария, когда братия вместе с архимандритом Макарием сослужила владыке в крестовом храме Архиерейского дома. Владыка митрополит разделял и те трудности, которые испытывала обитель в сложные революционные годы.

Архиепископ Михаил (Ермаков), в 1917 году посетивший владыку Макария на Угреше, так описывает его нужды: «… Кухни при доме нет, с пропитанием у митрополита большие затруднения. Затем, старец нуждается во врачебной помощи, а в монастыре и в окрестностях никакого намёка на медицину нет <���…> Тяжесть этих обстоятельств ещё усугубляется нелюбезностью о. настоятеля…» 44 .

Митрополит Макарий в Николо-Угрешском монастыре. Около 1920 г.

Однако сам митрополит Макарий не жаловался на настоятеля, а, наоборот, писал: «Угреша не может дать мне содержания и обстановки, ибо монастырь и сам нуждается в средствах…» 45 Этим, видимо, и объясняется та «нелюбезность» со стороны настоятеля, о которой говорит преосвященный Михаил. Следует отметить, что оскудение в монастыре дошло до такой степени, что даже не хватало чистой муки для просфор, и однажды на литургии, которую совершал митрополит Макарий, выяснилось, что в просфоре была ржаная мука. Об этом владыка сообщил Святейшему Патриарху Тихону, который отвечал: «Что касается муки, то для агнца можно и теперь иметь пшеницу» 46 . Потерпел «угрешский заточник», как сам называл себя владыка Макарий, и голод, и холод. Это подорвало здоровье старца, и без того слабое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: