Сборник - История Угреши. Выпуск 1

- Название:История Угреши. Выпуск 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Орува»30433eff-4aaa-11e3-a335-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900999-59-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник - История Угреши. Выпуск 1 краткое содержание

В первый выпуск альманаха вошли краеведческие очерки, посвящённые многовековой истории Николо – Угрешского монастыря и окрестных селений, находившихся на территории современного подмосковного города Дзержинского. Издание альманаха приурочено к 630–й годовщине основания Николо – Угрешского монастыря святым благоверным князем Дмитрием Донским в честь победы на поле Куликовом и 200–летию со дня рождения выдающегося религиозного деятеля XIX столетия преподобного Пимена, архимандрита Угрешского.

В разделе «Угрешский летописец» особое внимание авторы очерков уделяют личностям, деятельность которых оказала определяющее влияние на формирование духовной и природно – архитектурной среды Угреши и окрестностей: великому князю Дмитрию Донскому, преподобному Пимену Угрешскому, архимандритам Нилу (Скоронову), Валентину (Смирнову), Макарию (Ятрову), святителю Макарию (Невскому), а также поэтам и писателям игумену Антонию (Бочкову), архимандриту Пимену (Благово), Ярославу Смелякову, Сергею Красикову и другим. Завершает раздел краткая летопись Николо – Угрешского монастыря, охватывающая события 1380–2010 годов.

Два заключительных раздела «Поэтический венок Угреше» и «Духовный цветник Угреши» составлены из лучших поэтических произведений авторов литобъединения «Угреша». Стихи, публикуемые в авторской редакции, посвящены родному краю и духовно – нравственным проблемам современности.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

История Угреши. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

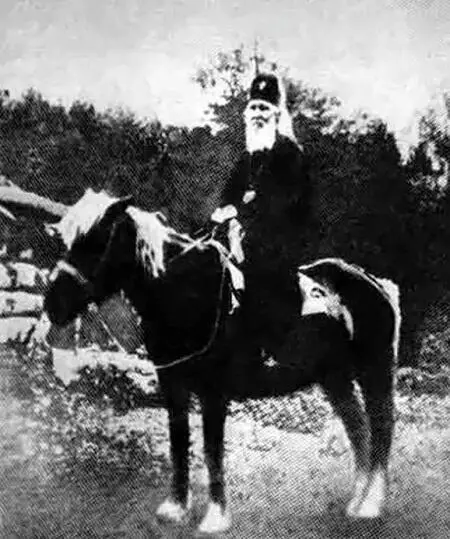

Владыка Макарий на Алтае Конец XIX в.

В 1880 году в связи с 50–летием миссии была организована Бийская кафедра. Епископом Бийским, викарием Томской епархии стал архимандрит Владимир, а его преемником по миссии – отец Макарий, возведённый в 1883 году в сан архимандрита. Уже в 1884 году состоялась его хиротония во епископа Бийского на место переведённого в Томск владыки Владимира. Миссия продолжала оставаться приоритетным направлением деятельности епископа Макария, но к ней добавилась борьба со старообрядчеством. В 1884 году в Бийске было учреждено противораскольническое братство во имя святителя Димитрия Ростовского. Открытые выступления против раскольников 24 или, по другому мнению, монархические выступления против ссыльных революционеров 25 стали причиной поджога архиерейского дома в 1886 году.

В 1891 году владыка становится епископом Томским и Семипалатинским, а в 1905 году – епископом Томским и Барнаульским 26 . В 1903 году его наградили бриллиантовым крестом для ношения на клобуке 27 . В 1906 владыка Макарий был возведён в сан архиепископа. В 1908 году он становится архиепископом Томским и Алтайским, поскольку была организована викарная кафедра в Барнауле 28 .

Владыка Макарий, епископ Томский и Барнаульский 1905 г.

В 1912 году в жизни святителя Макария произошла серьёзная перемена: он сменил на Московской кафедре митрополита Владимира (Богоявленского), будущего священномученика, который получил назначение в Петербург на место скончавшегося митрополита Антония (Вадковского). Предполагалось, что на Московскую кафедру будет назначен владыка Антоний (Храповицкий) 29 , однако весьма неожиданно выбор пал на архиепископа Томского и Алтайского Макария.

Очевидно, что своё высокое положение владыка получил по Промыслу Божьему. «Окончив лишь Духовную семинарию, он двадцатилетним юношей по призванию ушёл на Алтай служить делу Евангельской проповеди. Простым послушником, учителем, катехизатором он начал своё многотрудное поприще, ничего не видя пред собой, кроме славы Божией и спасения ближних – любимых им алтайцев, и тем более не думая ни о какой митрополичьей кафедре при множестве других высокопреосвященнейших иерархов» 30 .

«У Владыки Макария был полувековой миссионерский подвиг, природная способность учительства и продолжительный монашеский и святительский опыт <���…> всё это не могло укрыться от тех, кто стоит на страже хранения Православия, и смиренного святителя вызвали из далёкой Сибири в Москву, – писал в своих «Воспоминаниях» епископ Арсений (Жадановский). – Москва должна была бы радоваться назначению такого светильника, но она, к сожалению, не познала его. Гордые, обольщённые своим образованием современники не ценили просветительской деятельности митрополита Макария» 31 .

Действительно, московское общество было в массе своей недовольно новым митрополитом. Он казался им слишком старым, необразованным, простым. Более всего недовольство было связано с подозрениями о влиянии на назначение владыки Григория Распутина. Вот какой отзыв оставил насельник Троице – Сергиевой Лавры архимандрит Вассиан (Пятницкий): «Митрополита Макария (Невского) не любили в Лавре да и вообще в интеллигентских кругах. Тёмным пятном падало на него расположение Григория Распутина. Именно благодаря Распутину после перевода московского митрополита Владимира на Петроградскую кафедру, Макарий, чуть ли не единственный из тогдашних архиереев не имевший академического образования, был назначен на Московскую митрополию. Сохранилась телеграмма, посланная Распутиным из Сибири Николаю II, в которой безграмотный автор, охаяв других кандидатов – архиепископа Антония (Храповицкого), Арсения (Стадницкого) и Сергия (Страгородского), – с настойчивостью указывал на Макария. Хитрый Распутин сумел обойти простодушного и чуждого политических тонкостей старца, разыграть перед ним благочестивого человека и добиться от него некоторого к себе сочувствия. Поэтому он и решил возвести его на Московскую митрополию, чтобы иметь опору в Москве, и почти приказал царю: «Дай ему метру!» (то есть «митру»)» 32 .

Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский-Павицкий) 1910-е гг.

Эти обстоятельства, безусловно, осложняли митрополиту Макарию управление Московской епархией. При нём в храмах вводилось общенародное пение, активно велась работа по катехизации, издавались беседы и поучения митрополита, отличавшиеся простотой и доступностью.

Как правящий архиерей Московской епархии владыка посещал и Николо – Угрешский монастырь. В Московских Церковных Ведомостях было напечатано довольно подробное описание такого посещения в 1913 году 33 .

В 1917 году наше Отечество переживало события, определившие ход его исторического развития на многие десятилетия вперёд. Смена монархического строя на власть Временного правительства и последующая победа большевиков сильно осложнили деятельность Русской Православной Церкви, которая вступила на путь беспримерных страданий.

Историк Игорь Смолич так охарактеризовал исторические реалии того времени: «Церковь пытается вступить на свободный и самостоятельный путь развития и провести реформу сверху донизу. Но внутриполитический переворот в России ставит её теперь под удар новой государственной власти. Церковь теоретически от государства отделена, практически же новая государственная власть вмешивается в жизнь Церкви. Русская Церковь, или лучше сказать Восточно – Православная Церковь в СССР теперь должна бороться за своё христианское существование. Эта борьба имеет для данного периода эпохальное значение» 34 . В таких сложных исторических условиях предстояло митрополиту Макарию оставить кафедру и переселиться на покой в Николо – Угрешский монастырь.

Связанные с событиями февраля – марта 1917 года изменения церковной власти и появление новых людей в Синоде – вот обстоятельства, способствовавшие устранению с Московской кафедры митрополита Макария (Парвицкого – Невского).

В 1917 году в Святейшем Синоде появился новый обер – прокурор В.Н. Львов, «человек удивительно поверхностный, ни к чему, кроме произнесения либеральных речей, не способный и комически самовлюблённый» 35 . Святитель Тихон дал такую характеристику этому обер – прокурору: «барин, на время одевший красную рубашку» 36 .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: