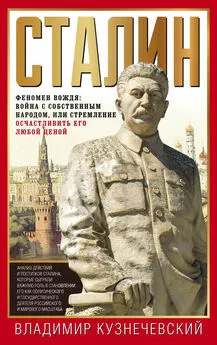

Владимир Кузнечевский - Сталин: как это было? Феномен XX века

- Название:Сталин: как это было? Феномен XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-1631-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кузнечевский - Сталин: как это было? Феномен XX века краткое содержание

Это был выдающийся государственный и политический деятель национального и мирового масштаба, и многие его деяния, совершенные им в первой половине XX столетия, оказывают существенное влияние на мир и в XXI веке. Тем не менее многие его действия следует оценивать как преступные по отношению к обществу и к людям. Практически единолично управляя в течение тридцати лет крупнейшим на планете государством, он последовательно завел Россию и её народ в исторический тупик, выход из которого оплачен и ещё долго будет оплачиваться не поддающимися исчислению человеческими жертвами. Но не менее верно и то, что во многих случаях противоречивое его поведение было вызвано тем, что исторические обстоятельства постоянно ставили его в такие условия, в каких нормальный человек не смог бы выжить ни в политическом, ни в физическом плане. Так как же следует оценивать этот, пожалуй, самый главный феномен XX века — Иосифа Виссарионовича Сталина?

Сталин: как это было? Феномен XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Откуда такие настроения возникали и преобладали (если преобладали) у «ленинградцев»? Думаю, что ответ на этот вопрос есть. Уж кто-кто, а председатель-то Госплана СССР Н. Вознесенский хорошо знал, что ленинско-сталинское творение — Советский Союз если и жизнеспособно, то только в одном случае: если все союзные республики будут существовать и развиваться за счет экономики РСФСР.

К «ленинградцам» это понимание стало приходить, когда они один за другим стали после войны выдвигаться в высшие эшелоны власти.

Дело в том, что сразу после образования СССР был сформирован общесоюзный бюджет, а в его рамках постановлением ВЦИК от 21 августа 1923 года был создан Союзно-республиканский дотационный фонд СССР {229} 229 См.: Образование Союза Советских Социалистических республик. Сб. документов. М.: 1972, с. 23—24.

, средства из которого стали направляться на экономическое и социальное развитие кавказских, среднеазиатских и других союзных республик, включая Украину. Весь этот фонд формировался за счет РСФСР (из союзных республик просто нечего было брать). В отличие от РСФСР в бюджеты союзных республик полностью зачислялись сборы налога с оборота (один из основных источников бюджетных поступлений), также полностью оставался в республиках подоходный налог. И хоть российская экономика играла решающую роль в формировании упомянутого фонда, дотациями из него никогда не пользовалась. Как откровенно признавал в 1930-е годы Г.К. Орджоникидзе, «Советская Россия, пополняя наш (Грузинской ССР) бюджет, дает нам в год 24 млн. рублей золотом, и мы, конечно, не платим ей за это никаких процентов… Армения, например, возрождается не за счет труда собственных крестьян, а на средства Советской России» {230} 230 См.: Куличенко М.И. Образование и развитие Союза ССР. Ереван: Айастан, 1982, с. 258.

.

Доктор экономических наук профессор В.Г. Чеботарева на международной конференции в Москве в 1995 году привела свои расчеты, которые показали, как протекал процесс перекачки прибавочного продукта из РСФСР в союзные республики.

Во-первых, денежные вливания в чистом виде. Опубликованные отчеты Минфина СССР за 1929, 1932, 1934 и 1935 годы позволяют сделать вывод о том, что в указанные годы Туркменистану в качестве дотаций было выделено 159,8 млн. рублей, Таджикистану — 250,7, Узбекистану — 86,3, ЗСФСР — 129,1 млн. рублей. Что касается, например, Казахстана, то до 1923 года эта республика вообще не имела своего бюджета — финансирование ее развития шло из бюджета РСФСР.

Но в расчет следует включать не только чисто денежные вливания. На протяжении десятков лет, доложила международной и российской общественности профессор Чеботарева, кроме чисто денежной дани Россия отдавала союзным республикам «свой самый драгоценный капитал — высококвалифицированных специалистов. В 1959 г. за пределами России находилось 16,2 млн. русских, в 1988 г. — 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5%, а в пределах России — только на 22%… Представители российской диаспоры создавали значительную часть национального дохода в республиках. Например, до 1992 г. 10% русского населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального продукта».

Образовался у этого феномена и еще один, побочный, но существенный эффект. «Русский народ, — сказала В.Г. Чеботарева, — которому был навязан комплекс “исторической вины” за злодеяния царизма, сделал все, чтобы покончить с вековой отсталостью братских народов. Но на этом благородном поприще, — отметила она, — русский народ утратил элементарное чувство самосохранения; под влиянием политической пропаганды он впал в беспамятства и погубил многие национальные традиции, среду своего исторического обитания» {231} 231 Чеботарева В.Г. Россия: донор или метрополия // Материалы международного симпозиума «Куда идет Россия?» / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект-Пресс. 1995, с. 343—344.

. [14] Профессор Чеботарева довольно точно определила духовное состояние русского народа после 27 лет сталинского руководства страной. В 1949 году ленинградскую поэтессу Ольгу Берггольц просто потрясло духовное состояние русских людей, тех самых русских людей, которых она на высокой ноте все 900 дней ленинградской блокады призывала по радио к сохранению стойкости духа. Приехав 20 мая 1949 года под Ленинград на отдых в село Старый Рахин, она сделала запись в своем дневнике о жизни колхозников: «Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же: полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы… Вот все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну, хорошо, послевоенные трудности, пиррова победа (по крайней мере, для этого села) — но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности» [Ольга Берггольц. Из дневников (май, октябрь 1949. — «Знамя», 1991, N° 3, с. 160—172)].

В октябре 2010 года в Академии повышения квалификации работников образования прошла международная научно-практическая конференция под названием «Неконфликтное прочтение совместной истории — основа добрососедства», на которой историки из Москвы, Саратова и Таллина представили доклад под редакцией заведующего кафедрой истории МГПУ профессора А. Данилова, где по рассматриваемой теме были приведены следующие факты.

В 1987 году в Латвии поступления из РСФСР и Украины составили 22,8% от величины всего произведенного национального дохода республики.

Не менее впечатляющи цифры межреспубликанского обмена, которые показывают, за счет чего развивались все прибалтийские союзные республики. Так, в 1972 году Эстония ввезла товаров на 135,2 млн. рублей больше, чем вывезла, Литва — на 240 млн., Латвия — на 57,1 млн. рублей. С годами разрыв между ввозом и вывозом только возрастал. Например, в 1988 году для Эстонии этот разрыв составил уже 700 млн. рублей, для Литвы — 1 млрд. 530 млн. рублей, для Латвии — 695 млн. рублей {232} 232 Известия. 20.10.2010. Статья «Спасибо никто не сказал. Историки подсчитали, сколько нам должны Прибалтика и Средняя Азия…»

.

Иными словами, вся государственная политика СССР по всем направлениям строилась на удовлетворении интересов национальных окраин, а интересы коренного населения РСФСР приносились в жертву этому абсолютному меньшинству. В то время как промышленность и инфраструктура союзных национальных республик жирели и пухли, исконно русские города и веси нищали.

В 1997 году известный писатель и ученый Александр Кузнецов писал:

«Горько становится на душе, когда видишь старые русские города. Старинные дома с обвалившейся штукатуркой, деревянные одноэтажные дома ушли по окна в землю, а двухэтажные покосились и пропахли уборной. Картина знакомая. Так выглядят сейчас все старые русские города, не то, что кавказские или среднеазиатские.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/1097529/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo.webp)