Марина Загидуллина - Прадедушка Аркаим

- Название:Прадедушка Аркаим

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Игоря Розина

- Год:2012

- Город:Челябинск

- ISBN:978-5-903966-19-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Загидуллина - Прадедушка Аркаим краткое содержание

В конце III тыс. до н. э. в Зауральские степи пришли индоиранские племена, называвшие себя ариями (арья). Здесь, на Южном Урале, они создали удивительную Страну городов. Здесь развивалась и крепла уникальная государственность — основанная на принципах равенства и единства.

Путеводитель по Аркаиму, который вы держите в руках, с одной стороны, даст представление о самом быте и ежедневной жизни этих таинственных пришельцев, а с другой — поставит десятки насущных вопросов. Аркаим ждет, зовет, увлекает и одновременно заводит в тупик, ломает стереотипы европейской ментальности, не терпит однолинейных и банальных интерпретаций. Путешествие «в поисках Аркаима» не будет простым, как не может быть простым постижение тайны.

Прадедушка Аркаим - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сегодня деление территории на области, «субъекты» подчиняется совершенно другой логике. Наверное, в каждом таком административном округе есть «захолустья», куда не просто добраться. И зачем тогда нужно такое крупное деление? Не лучше было бы иметь много небольших городов-центров, от которых рукой подать до любой окраины? И тогда не было бы этих окраин! Аркаимское устройство жизни людей показывает, что такой путь был возможен, более того, он был успешно освоен и дал блестящие результаты: настоящий культурный взрыв и создание уникальной цивилизации.

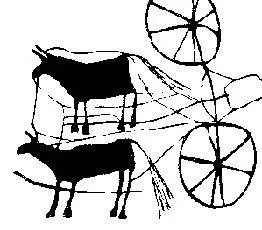

Человек выезжает утром из стен крепости-дома, он скачет по степи, где из любой точки видна насыпь кургана-усыпальницы, своеобразного мифоцентра, некоего аналога церкви, чьи купола всегда возвышаются над пространством деревни или городка. Солнце ведет всадника — он безошибочно знает, как оно должно быть расположено относительно его движения к цели. Он скачет к отдаленному участку своей ойкумены, проезжая мимо поля проса и ячменя (не чета нашим бескрайним полям — фактически это гряды большого огорода, к которым удобно подойти, чтобы выполоть, поправить посевы — урожай будет достаточным и даже избыточным и на такой маленькой территории), мимо рощи, где трудятся его соседи, заготавливая дрова и стволы для ремонта города (это настоящая отдельная отрасль труда — ремонтно-архитектурные работы), вдоль русла реки, где рыбаки ловят рыбу, тут же вяля ее на солнце, вдоль заболоченного участка, где женщины заготавливают корни болотных растений для приготовления краски для тканей, мимо медного рудника — аккуратного шурфа, откуда вынимают ценную породу и укладывают ее на специальные тележки, в которые впряжены лошади… Человек достигает границы своего царства: высокий каменный идол указывает на то, что путь его подошел к концу. Здесь человек выполняет ту работу, что привела его «на край земли»: он ловит куропаток, пользуясь искусно сделанным силком, а потом, довольный, возвращается в город-дом. Куропатка, суслик, бобер, всплеснувший на своей старой плотине, лисица и дикий кабан — все это мир-родина, и человек высекает из камня силуэты птиц и зверей, которые украсят набалдашники тростей, что станут амулетами, он создает сложный рисунок на боках сосуда, повторяя тайнопись природы. Земля в пределах этого круга уже никакая не terra incognita — это земля-сотрудник, земля-кормилица, земля-дом.

Устройство древнего города

Итак, город представлял собой одновременно крепость и дом с большим подсобным хозяйством. Как же эта крепость была устроена?

Прежде всего, внутрь дома не так-то и просто попасть. Так же, как зверь роет нору со множеством ответвлений, не позволяющих врагу мгновенно найти его, как птица конструирует свое гнездо в труднодоступном месте, человек укреплял свое жилище, превращая его в неприступную фортификацию. Степь не давала возможности использовать дополнительные природные «факторы защиты»: нет здесь неприступных скал или непреодолимых речек, ущелий и отвалов. Зато природа сама подсказывала человеку способы сохранения неприкосновенности жилища: наружные стены превращались в лабиринты, а сам город в замок с закодированными входами. Представим, что какой-то враг стремится захватить диск-улитку Аркаима.

Вначале он должен преодолеть ров, окружающий город. Ров вырыт непосредственно вокруг стены, и попасть на стену можно только из этого рва. А это значит, что оборонительная стена становится выше почти на три метра! Ширина рва между тем немалая — от 4 до 6,5 метров. Ров был сухим, очень часто на дне такого рва обнаруживаются следы пребывания людей. У держащих оборону стрелков достаточно времени для того, чтобы обезвредить противника: ведь верх всей наружной стены выполнен в виде удобной площадки — круговой дороги по верху стены, ширина которой 3–3,5 м! А толщина стены у основания была еще на два метра больше. Пробить, разрушить такую стену вряд ли было возможно: два ряда бревенчатых стен образовывали полость, которая заполнялась жидким грунтом, или сырцовыми блоками, или глиной, а потом еще и обкладывалась снаружи камнями. Удивительно, что в стране городов нет двух поселений с совершенно одинаковой конструкцией стен, но общий «рисунок» фортификации объединяет все эти варианты в единый культурный тип.

Верх стены имел дополнительное ограждение (бруствер), за которым так удобно было скрываться неуязвимым стрелкам… Но если врагу и удавалось проникнуть в главный вход Аркаима, его ждал лабиринт стен. Вход только с виду казался широкой и удобной дорогой внутрь аркаимского дома. На самом деле это был обман: враг оказывался перед другой стеной, он был вынужден свернуть, чтобы обогнуть ее, и тут-то его и ждала ловушка: он оказывался в узком и неудобном проеме, совершенно беззащитный от стрел сверху. Только тот, кто знал устройство лабиринта, мог легко и быстро оказаться на внутренней улице города: дом хранил своих и был беспощаден к чужим.

И все же город был не только крепостью, но и домом. Войдем туда вместе с древним его обитателем, вернувшимся с охоты.

Пройдя сквозь лабиринтообразный вход, человек оказывался на внутренней улице города, отделявшей наружный ряд жилищ от внутренних. Здесь все имеет значение: город жестко ориентирован к центру, и каждая семья, занимая определенное место в этой центрированной системе, имеет свой особенный статус. Человек вошел в западные ворота — и движется к восточному сектору, проходя мимо сектора северного. Передвижение по улице строго ритуализовано — двигаться надо по часовой стрелке, ведь именно так «закручена» улитка города. Каждый дом по форме похож на лепесток, он сильно вытянут к центру (длина боковой стены составляет 20 м), его широкая (наружная) часть равна 8 м, а внутренняя, выходящая на улицу, на два-три метра меньше. Мы не можем попасть из одного дома в другой: мир соседей глубоко замкнут и закрыт от остальных, это самостоятельная вселенная. Человеку той далекой поры, уже входящему в дувало родного дворика, конечно, хорошо понятна символика веерного смещения домов — почему один дом немного больше другого, каковы особенности семей, проживающих в домах, оформляющих все четыре выхода из города, каков статус семьи, не имеющей выхода на улицу; он знает также, почему вода с кровель домов первого ряда направляется наружу, а внутреннего ряда — наоборот в центр… Кроме того, внутренний диаметр каждого сектора подчинен строгой закономерности и связан с астрономическими задачами. Ведь в целом конструкция города чрезвычайно напоминает Стоунхендж, и по параметрам, и по возможностям соотнесения с восходами, закатами Луны и Солнца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: