Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Название:Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98639-018-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории краткое содержание

Эта книга, адресованная самому широкому кругу читателей, посвящена цивилизации, считающейся колыбелью человеческой культуры и письменной традиции. В увлекательной форме она рассказывает об исторических событиях, когда-то происходивших на этой земле, о рождении и падении древних царств, об археологических раскопках, о науке, искусстве и религии Месопотамии от древнего Ура до Вавилона и Ассирии.

Автор книги доктор исторических наук, профессор В.И. Гуляев – известный русский археолог, в течение многих лет участвовавший в раскопках месопотамских памятников древности.

Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В целом «Царский список» дает нам достаточно полное представление о царских династиях двух крупнейших (и политически значимых) городов Шумера: Киша на севере и Урука (Ура) на юге Месопотамии. «Список», как уже отмечалось выше, был составлен не позднее конца III тыс. до н. э., в эпоху правления так называемой III династии Ура. Составляя его, переписчики, несомненно, пользовались династическими списками, которые на протяжении многих столетий велись в отдельных шумерских городах-государствах. Не исключено, что имевшиеся в их распоряжении клинописные тексты о царских династиях иногда также представляли собой компиляцию. Вполне вероятно и то, что шумерские писцы не все понимали в трудах своих предшественников. «Что поделаешь, – пишет М. Белицкий, – шумерские писцы не были ни историками, ни летописцами в нашем понимании. Их целью было прославить свой город или народ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что легенда превращалась в историю, а история – в легенду».

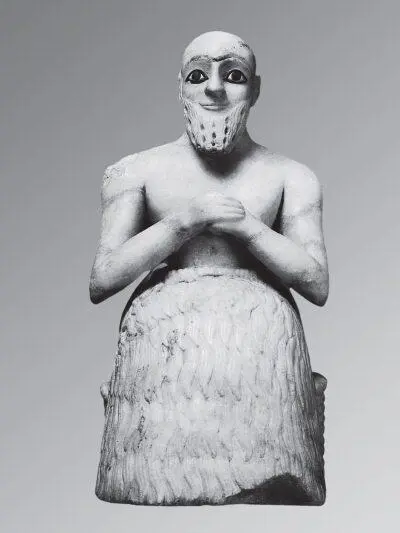

Илл. 35. Статуя сановника Эбих-иля из Мари. Мари, Сирия.

Сер. III тыс. до н. э.

В «Царском списке» перечислены самые первые шумерские города, считавшиеся в древней Месопотамии священными: Эреду (здесь находился дворец бога Энки – божества пресной воды и океанской бездны, воздвигнутый на дне моря), Бад-Тибира, Ларак, Сиппар и Шуруппак. Согласно легенде, все они в эпоху «до потопа» были столицами Шумера. Однако археологические материалы, полученные при раскопках этих городов, никак не подтверждают того, что они имели в древности большое политическое, военное, экономическое, религиозное или культурное значение в жизни шумерского общества.

И напротив, раскопки выявили подлинные города-лидеры Шумера – Киш, Урук, Ур и священную столицу «черноголовых», Ниппур, с его общешумерским святилищем главы пантеона – бога воздуха Энлиля. Но, прежде чем обратиться к этим действительно ведущим городским центрам, во многом определявшим всю политическую ситуацию в Месопотамии, нам необходимо дать разъяснения по поводу упомянутого выше (в «Царском списке») потопа, служившего важной разделительной вехой между царями, которые правили до него и после него. Любопытно, что не только до потопа цари жили и царствовали неправдоподобно долго. Представители первых династий после потопа тоже правили по несколько тысяч лет. Может быть, таким образом подчеркивалась принадлежность этих легендарных монархов к богам?

Итак, обратимся к вопросу о всемирном потопе (шумерскую версию мифа об этом событии я расскажу ниже). «Обнаруженный Л. Вулли трехметровый слой чистого песка без каких-либо следов человеческой деятельности, внезапно прерывающий культурные слои Ура, – пишет К. Керам, – является бесспорным доказательством того, что около середины IV тыс. до н. э. здесь имел место мощный катаклизм, охвативший территорию – по тем представлениям, огромную, чуть ли не весь мир. В городах, расположенных дальше к северу, толщина слоя чистых речных отложений не так велика, как в Уре: около полутора метров в У руке, около полутора метров в Кише. На основании этих данных Вулли составил карту территории, захваченной потопом. Более поздние исследования показали, что многие города Месопотамии сохранили следы наводнений, происходивших в разное время: обнаруженные слои речных наносов относятся к различным периодам. Это открытие нанесло ощутимый удар идее общемесопотамского потопа.

Илл. 36. Охота на львов. Камень. Раннединастический период

Однако, проблема великого наводнения, увековеченного месопотамской традицией, продолжает существовать. Ученые утверждают, что во время самой грандиозной из этих катастроф селения, расположенные на более возвышенных местах, уцелели. А раз уцелели населенные пункты, уцелели и люди, которые сохранили и передали последующим поколениям память о катастрофе. Если даже предположить, что во время наводнения, затопившего Ур в убейдскую эпоху, шумеров здесь еще не было, то крупные наводнения следующего периода, Джемдет-Насра, происходили уже при них. Об одних они слышали, другие пережили сами. Несомненно одно: в этой заимствованной и распространенной Библией шумерской легенде заключено зерно исторической правды».

Итак, вернемся к шумерским городам и прежде всего обратим внимание на Урук, библейский Эрех (современная Варка), на юге Ирака.

Урук, год 2800 (2700) до н. э

В начале III тыс. до н. э. наиболее влиятельными городами-государствами в Шумере попеременно выступали то Киш (находится неподалеку от Багдада), то Урук (или Ур) – на юге месопотамской равнины. Сначала – об Уруке. Давайте посмотрим на этот город глазами немецкого ученого X. Шмёкеля, нарисовавшего в своей книге «Ур, Ассирия и Вавилон» такую красочную картину: «На долину Евфрата опускаются короткие сумерки. С лугов, покрытых зеленой, сочной травой, возвращаются храмовые стада. Их погоняют нагие пастухи. Медленно бредут сытые отяжелевшие животные. Лишь молодняк – шаловливые козлята и ягнята – нарушают чинный строй. До чего хороши стада! Вдоволь будет молока, много шерсти отнесут работники на склады храма, когда наступит время стрижки. Немало потрудятся и пряхи, работающие в храмовых мастерских. Овцы, козы, коровы входят в широкие ворота У рука. Их гонят в хлева и овчарни храма Инанны. Сейчас пастухи поручат стада скотникам, а сами пойдут на склад за ежедневной порцией хлеба и пива.

На улицах города, в жилых районах, движение, шум, суета. Кончился знойный душный день. Настала пора долгожданной вечерней прохлады. Вдоль глухих глиняных стен, однообразие которых нарушают лишь небольшие проемы, ведущие внутрь домов, возвращаясь из своих мастерских в храме, шагают кузнецы и гончары, оружейники и скульпторы, каменщики и резчики. Женщины несут воду в высоких кувшинах. Они спешат домой, чтобы поскорее приготовить ужин для мужей и ребятишек. Тут и там в толпе прохожих можно увидеть воинов… Медленно, словно боясь уронить свое достоинство, идут по

улицам жрецы, дворцовые чиновники, писцы. Нарядные юбочки делают их заметными в толпе. В социальной иерархии они стоят значительно выше ремесленников, земледельцев и пастухов. Шумные, озорные мальчишки после бесконечно длинного дня изнурительной учебы в храмовой школе писцов побросали наконец свои таблички и с беззаботным смехом провожают караван ослов, несущих корзины с товарами с кораблей, которые только что разгрузились на пристани.

Вдруг откуда-то издалека доносится крик, потом другой, третий… Крики приближаются… Толпа расступается, образуя широкий коридор, люди смиренно склоняют головы: по направлению к храму едет „энси“ (правитель. – В.Г.). Вместе со своей семьей и придворными он весь день работал на строительстве нового оросительного канала и теперь после трудового дня возвращается во дворец, который находится рядом с храмом. Воздвигнутый на высокой платформе, опоясанной широкими, ведущими на самый верх лестницами, этот храм является гордостью жителей Урука. Вдоль его внутреннего двора длиной 62 и шириной 12 метров протянулись одиннадцать залов. А внизу, в хозяйственных помещениях, там, где находятся кладовые, амбары и склады, жрецы приводят в порядок таблички с зафиксированными на них жертвоприношениями, с утра совершенными в храме, все поступившие в казну доходы минувшего дня, которые еще более увеличили богатство бога – владыки и повелителя города. А „энси“, князь-жрец, правитель Урука, – лишь слуга бога, на чьем попечении находятся принадлежащие богу земельные угодья, богатства и люди».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: