Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Название:Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98639-018-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории краткое содержание

Эта книга, адресованная самому широкому кругу читателей, посвящена цивилизации, считающейся колыбелью человеческой культуры и письменной традиции. В увлекательной форме она рассказывает об исторических событиях, когда-то происходивших на этой земле, о рождении и падении древних царств, об археологических раскопках, о науке, искусстве и религии Месопотамии от древнего Ура до Вавилона и Ассирии.

Автор книги доктор исторических наук, профессор В.И. Гуляев – известный русский археолог, в течение многих лет участвовавший в раскопках месопотамских памятников древности.

Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но Урук (и его монарх Энмеркар) находился в тот момент в очень трудном положении. Город осадили воинственные кочевые племена мар-ту (это, видимо, амореи из Сирийской пустыни). Лугальбанда, по просьбе отца, вновь отправляется в дальнюю дорогу – в уже знакомую нам страну Аратту, где в тот момент находилась могущественная богиня Инанна – покровительница Урука. Только ее прямое вмешательство могло спасти город и его жителей от гибели. Лугальбанда с честью выполнил это задание, и Урук, благодаря божественной помощи, избавился от нашествия безжалостных номадов.

Но вернемся к «Царскому списку» и урукскому генеалогическому древу. После Энмеркара и Лугальбанды (о последнем говорится, что он царствовал 1200 лет) на трон сел «божественный Думузи» – покровитель растительности и плодородия, муж Инанны, отправленный ею же в «Кур», или «Нергал», – царство мертвых, загробный мир, «Страну без возврата». Это явно легендарная фигура. В мифологии шумеров с ним был связан культ умирающего и воскресающего бога. Думузи, до своего изгнания в ад, правил Уруком, согласно «Списку», 100 лет.

Наконец, мы переходим к Гильгамешу, пятому царю I династии Урука и верховному жрецу Куллаба (священный участок города, где находился храмовый комплекс Э-Анна). Гильгамеш, подвиги которого очень напоминают деяния греческих героев Геракла, Улисса и Тесея, был самым популярным персонажем у жителей Месопотамии на протяжении нескольких тысяч лет. Они представляли его в виде могучего бородатого мужчины, сражающегося с быками, львами и неведомыми чудовищами. Подобные сцены во множестве запечатлены на разного рода памятниках – от цилиндрических резных печатей протописьменного периода до скульптурных рельефов ассирийских дворцов. Подобно Энмеркару и Лугальбанде, Гильгамеш имел в Шумере свой собственный цикл легенд и преданий, далеко не всегда отражающих реальные эпизоды его жизни. Уже после заката шумерских городов-государств, в начале II тыс. до н. э., месопотамские писцы составили и записали большую эпическую поэму, куда вошли и некоторые старые шумерские мифы и новые материалы. В итоге «Эпос о Гильгамеше» («О все видавшем») дошел до нас почти целиком и является, вне сомнения, подлинным шедевром ассиро-вавилонской литературы и одним из самых чудесных эпических преданий древнего мира. Ниже приводится лишь та информация из упомянутого эпоса, на основе которой можно судить о Гильгамеше как реальном правителе У рука.

Но прежде всего о происхождении Гильгамеша (Бильгамеса). По преданию, он был сыном демона-лиллу и второстепенной богини Нинсун, являясь поэтому «на две трети богом, на одну треть – человеком». Ему «Царский список» отводит на царствование 126 лет. Гильгамеш обнес Урук мощной двойной оборонительной стеной. Но его приход к власти – сплошная загадка. Во-первых, ни один наш источник не рискует приписать Гильгамешу какие-либо родственные связи с предшествующим правителем – несчастным Думузи. Во-вторых, «следует обратить особое внимание на тот факт, – пишет В.В. Емельянов, – что лугалем (царем. – В.Г.) Гильгамеша называет собрание воинов. О чем это говорит? О том, что он стал лугалем без воли богов, не пройдя обряда интронизации в Ниппуре и даже не получив право на такую интронизацию». Таким образом, не исключено, что Гильгамеш был узурпатором и захватил верховную власть в Уруке с помощью военной силы. Помимо своего буйного нрава и богатырской силы, он совершил и ряд полезных для своего города дел. Одним из самых важных его мероприятий явилось строительство урукских крепостных стен:

Стеной обнес Урук огражденный

Светлый амбар Эанны священной.

Осмотри стену, чьи зубцы как из меди,

Погляди на вал, что не знает подобья…

Поднимись и пройди по стенам Урука,

Обозри основанье, кирпичи ощупай…

Другой подвиг Гильгамеша – успешный поход в горы Сирии и Ливана за «зелеными кедрами», т. е. за строительной древесиной, так необходимой для возведения храмов и дворцов.

И, наконец, этот правитель интересен для нас не только своими победами над различными чудовищами и тщетными поисками секрета бессмертия, но и тем, что именно с ним связаны первые дошедшие до наших дней сведения о сложной политической ситуации в Шумере начала III тыс. до н. э. и о жестоком соперничестве двух могущественных шумерских «номов» – Киша и Урука – за контроль над югом Двуречья. Согласно эпической поэме «Гильгамеш и Ага», Ага (или Ака) – правитель Киша, получивший верховную власть над страной из рук богов сразу же после «потопа», потребовал от Урука покорности, конкретным выражением которой должно было стать участие урукцев в строительстве большого ирригационного канала в окрестностях Киша. Гильгамеш отказался подчиниться диктату. Исчерпав все средства дипломатического давления на соперника, Ага с большим войском спустился на лодках вниз по Евфрату и осадил Урук. Наступил решающий момент.

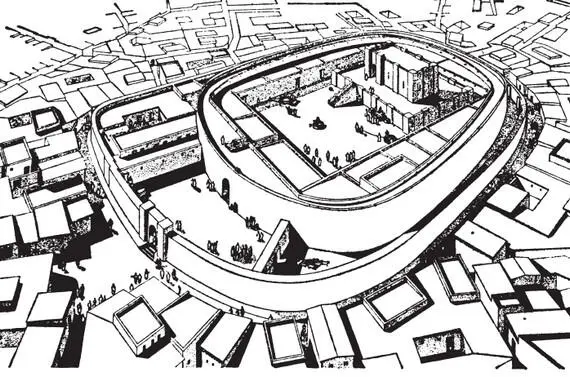

Илл. 39. «Овальный храм» в Хафадже. III тыс. до н. э. Реконструкция

Шумерские «энси» и «лугали» не были еще единовластными правителями. В особо важных случаях они обращались за советом к коллегии старейшин, а если требовалось – то и к народному собранию (в лице свободных мужчин, способных носить оружие). Так сделал и Гильгамеш. Обратимся к тексту поэмы. Она начинается с прибытия в Урук послов Аги. Они вручают местному царю ультиматум. Прежде чем дать им ответ, царь обращается за поддержкой к старейшинам города, заклиная их не покоряться врагу и сражаться до конца. Но «мудрые старцы» не разделяют воинственного пыла молодого вождя: они предпочитают уступить Are и сохранить мир. Гильгамеш приходит в ярость и повторяет свой призыв уже перед собранием вооруженных мужчин города. И на этот раз призыв правителя был воспринят с одобрением:

Собрание мужей города Урука

Гильгамешу отвечает:

«О стоящие, о сидящие!

За военным вождем идущие!

Бока осла сжимающие! —

Кто для защиты города дышит? —

Перед Кишем главы не склоним,

Киш оружием сразим!

Урук – божьих рук работа,

Эана – храм, спустившийся с неба:

Великие боги его создавали!

Мощной стены, коснувшейся грозных туч,

Могучего города, достигшего небесных круч,

Отныне хранитель, военный вождь-предводитель – ты!»

Эта всенародная поддержка вдохновила Гильгамеша на решающую битву с воинством Киша. Враг был разбит, Ага взят в плен. А гегемония над югом Месопотамии перешла на время от властителей Киша к властителям Урука.

Но вернемся опять к вопросам хронологии. На основании анализа текста описанной выше поэмы ученые пришли к выводу о том, что Гильгамеш и Ага, т. е. пятый правитель I династии Урука и последний представитель I династии Киша, жили в одно и то же время, иначе говоря, были современниками. Но, согласно «Царскому списку», после «потопа» царская власть опять «спустилась с небес», на этот раз – в Кише, городе, находящемся на севере Шумера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: