Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Название:Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-98639-018-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Гуляев - Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории краткое содержание

Эта книга, адресованная самому широкому кругу читателей, посвящена цивилизации, считающейся колыбелью человеческой культуры и письменной традиции. В увлекательной форме она рассказывает об исторических событиях, когда-то происходивших на этой земле, о рождении и падении древних царств, об археологических раскопках, о науке, искусстве и религии Месопотамии от древнего Ура до Вавилона и Ассирии.

Автор книги доктор исторических наук, профессор В.И. Гуляев – известный русский археолог, в течение многих лет участвовавший в раскопках месопотамских памятников древности.

Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не будем вдаваться в детали нарисованной выше картины. Достаточно того, что мы получили общее представление об обычном дне шумерского города, о его внешнем виде и о занятиях жителей. Все это может в равной степени относиться и к другим шумерским городам – Эреду, Уру, Кишу и т. д. Но вернемся вновь к У руку. Этот древнейший шумерский город возник еще в конце IV тыс. до н. э., а окончательно пришел в запустение в III в. н. э. Таким образом, время, прошедшее от возведения первой городской стены (эту трудную задачу, согласно преданию, успешно решил правитель Урука – получеловек, полубог Гильгамеш) и до бегства жителей из города, исчисляется более чем тремя тысячелетиями. В мире еще не было города, который бы просуществовал так долго. Даже Рим и Вавилон не могли в этом отношении соперничать с Уруком.

В середине III тыс. до н. э. Урук имел площадь свыше 400 га и был окружен двойными стенами из сырцовых кирпичей, протянувшимися почти на 10 км. Там имелось свыше 800 сторожевых башен, сооруженных через каждые 10 метров. В город можно было попасть лишь через двое больших ворот: на севере и на юге. Его население, по разным подсчетам, доходило от 80 000 до 120 000 человек. Но кто же управлял этими массами людей? Кто планировал и осуществлял грандиозные общественные работы по строительству каналов, плотин и дамб, по возведению величественных дворцов и храмов, по сооружению оборонительных укреплений? Кто вставал во главе городского ополчения в случае нападения врага?

Совершенно очевидно, что это были правители городов-государств (или «номов» по египетскому образцу), носившие в разные времена разные титулы: «эн», «энси», «лугаль». На основе сведений, почерпнутых из «Царского списка», эпических шумерских поэм и преданий, а также из археологических материалов, мы довольно хорошо знаем имена (а иногда и дела) правителей I династии Урука. Открывает местный династический список явно мифическая фигура Мескиаггашера – сына бога Солнца, У ту, брата богини Инанны, культ которой получил широкое распространение именно в этом городе. Согласно «Царскому списку», он был одновременно и царем, и верховным жрецом:

Мескиаггашер,

Сын У ту,

стал верховным жрецом и царем и царствовал 324 года.

В то время когда основатель династии пришел к власти, города как такового еще не было. Существовал только храмовый комплекс Э-Анна (посвященный главному городскому божеству – Инанне) и жилые поселки вокруг него. Урук превратил в настоящий город следующий правитель – Энмеркар:

Энмеркар, сын Мескиаггашера,

царь Урука, тот, кто построил

Урук,

стал царем

и царствовал 420 лет.

Этот второй (пока еще остающийся легендарным, а не реальным лицом) правитель Урука вообще является одним из самых популярных героев шумерских мифов. В эпической поэме, условно названной С.Н. Крамером «Энмеркар и правитель Аратты», рассказывается об остром политическом конфликте двух далеко отстоящих друг от друга государств. «Поэма повествует о том, как в давние времена… городом-государством Уруком, расположенным в Южной Месопотамии, правил славный шумерский герой Энмеркар. А далеко на севере от Урука, в Иране, находился другой город-государство, называвшийся Араттой. Он был отделен от Урука семью горными хребтами и стоял так высоко, что добраться до него было почти невозможно.

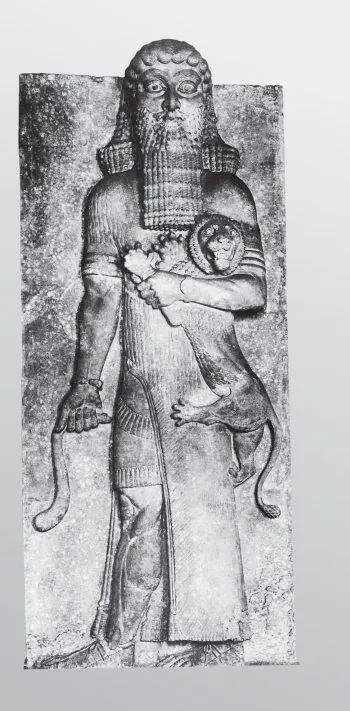

Илл. 37. Гильгамеш с убитым львом. Ассирийский рельеф

Аратта славилась своими богатствами – всевозможными металлами и строительным камнем, то есть именно тем, чего так не хватало городу У руку, расположенному на плоской безлесной равнине Двуречья. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Энмеркар с вожделением взирал на Аратту и ее сокровища. Он решил во что бы то ни стало подчинить себе народ Аратты и ее правителя и с этой целью начал против них своего рода „войну нервов“. Ему удалось настолько запугать владыку Аратты и ее жителей, что те подчинились У руку».

Вот образец этого психологического давления пятитысячелетней давности (с перечнем тех бед и напастей, которые испытают на себе непокорные жители горной страны):

Я (Энмеркар. – В.Г.) обращу в бегство жителей города, и они разлетятся подобно птицам, покидающим свое дерево,

Я обращу их в бегство, и они улетят, как улетает птица в другое гнездо,

Я опустошу ее (Аратту), как место…

Я разрушу без всякой пощады город,

И Аратта покроется пылью, как город, проклятый богом Энки.

Да, я разрушу город, и он обратится в ничто!

С правителем Энмеркаром связано еще немало преданий. И все они вращаются вокруг одной темы – вокруг постоянно напряженных отношений между Уруком и Араттой, далекой страной, отдаленной от Шумера «семью горами» и находившейся, вероятно, на юго-западе современного Ирана. В одной из этих легенд говорится о тех огромных трудностях, с которыми сталкивался Энмеркар, добывая золото, серебро, бирюзу и драгоценные камни у правителя Аратту, либо угрозами, либо в обмен на зерно. Эта ситуация должна была повторяться в истории лишенной многих природных ресурсов Месопотамии снова и снова. Именно она, вне всякого сомнения, лежит в основе бесчисленных войн между шумерами и Эламом (Иран).

Далее, мифы об Энмеркаре тесно переплетаются с повествованием о его сыне и преемнике – Лугальбанде. Текст данного произведения очень труден для понимания. «Оказавшись в далекой стране Забу, Лугальбанда горячо желает вернуться в свой родной город Урук. Ради этого он старается завоевать расположение и добиться поддержки могущественной птицы Имдугуд, которая определяет судьбы людей и всего живого и выносит каждому окончательный приговор. Ее решения никто и ничто не в силах изменить. Однажды, воспользовавшись отсутствием Имдугуд, Лугальбанда приближается к ее гнезду и щедро одаривает ее птенцов жиром, медом и хлебом, подкрашивает им лица и надевает на головы короны. Увидев, какие божественные почести оказаны ее детям, Имдугуд обещает помощь и покровительство тому, кто это сделал, будь то бог или человек. Лугальбанда предстает перед могущественной птицей, и та восхваляет его доброе имя, называя героем, благословляет в путь, предсказывая благополучное путешествие и дает ряд советов, которые он должен сохранить в тайне. Воспользовавшись поддержкой Имдугуд, урукский принц преодолевает все ждавшие его в пути трудности и благополучно возвращается в родной город.

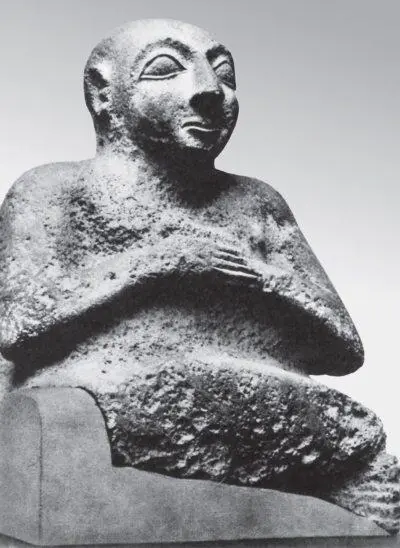

Илл. 38. Статуя Курлиля – начальника житниц Урука.

Урук. Раннединастический период, III тыс. до н. э.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: