Феликс Лурье - Полицейские и провокаторы

- Название:Полицейские и провокаторы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Час пик»

- Год:1992

- ISBN:5-87996-007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Лурье - Полицейские и провокаторы краткое содержание

Книга посвящена истории политического сыска в России Читатель познакомится со всеми организационными и законодательными изменениями в работе политического сыска за все время его существования, со сложной структурой учреждений политической полиции и методами работы секретных сотрудников, в книге изложены подробности преступной деятельности наиболее крупных провокаторов, находившихся на службе российской охранительной системы,— С.П.Дегаева, Г.А. Гапона и Е.Ф. Азефа, а также подробности их разоблачения

Полицейские и провокаторы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ход начатых преобразований полицейских служб империи прервался убийством Александра II, потрясшим Россию и повлиявшим на ход ее истории. После 1 марта 1881 года у кормила правления империей начали появляться новые силы. Александр III сменил большинство высших правительственных сановников. Влияние на внешнюю и внутреннюю политику оказалось в руках самых черных реакционных сил, наступило мрачное время контрреформ.

ЧЕРНЫЕ КАБИНЕТЫ

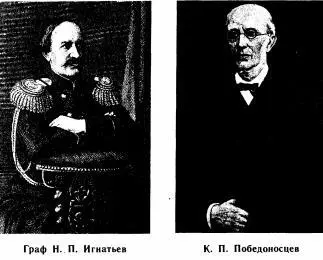

О новом министре внутренних дел графе Н. П. Игнатьеве, вступившем в должность 4 мая 1881 года, К. П. Победоносцев писал: «Вот беда наша, гр. Игнатьев — человек не из чистого металла. Он весь сплетен из интриги и лжет и болтает невероятно. Поверите ли вы, что кроме его выставить в настоящую минуту некого. Сойди это имя с горизонта, тьма настанет, выставят разве гр, П. А. Шувалова. Это будет конечная погибель. Оттого и хватаешься за него, за лгуна, которому ни в чем нельзя поверить» [159] 144 Зайончковский Я. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-х— 1880-х годов. М., 1964. С. 382.

.

По представлению Игнатьева Александр III подписал секретный указ, позволявший вскрывать любую корреспонденцию, если у полицейских чиновников возникали относительно ее отправителей или получателей какие-либо подозрения. Секретный указ, в конверте, запечатанном лично министром, был передан молодому исполнительному чиновнику Министерства внутренних дел М. Г. Мардарьеву, назначенному руководить. перлюстрацией. «Так как вскрытие частной корреспонденции является нарушением правил Всемирного почтового союза,— писал чиновник Варшавского охранного отделения М. Е. Бакай,— и лица, виновные в подобном преступлении, подвергаются повсюду тяжким наказаниям, то и русское правительство не только никогда не узаконяло перлюстрации, но всегда и везде категорически заявляло, что никакой перлюстрации в России никогда не существовало и не существует» [160] 145 Былое, 1908, N° 7. С. 118.

.

Начало расцвета перлюстраций в России следует отнести к тридцатым годам XIX века, когда главноуправляющим III отделением Собственной его императорского величества канцелярии и шефом жандармов был генерал-адъютант граф А. X. Бенкендорф. «Вскрытие корреспонденции,— писал Бенкендорф,— составляет одно из средств тайной полиции и при том самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в нескольких городах почтмейстеров, известных своею честностью и усердием» [161] 146 Эпоха Николая I. М., 1910. С. 126.

. III отделение, руководившее политическим сыском в империи, давало указания почтовым чиновникам, чью именно корреспонденцию надлежит просматривать и какие выписки из нее делать. Письма декабристов, петрашевцев и других государственных преступников просматривались в III отделении или Министерстве внутренних дел.

Первый «черный кабинет» — помещение, где вскрывались и просматривались письма, появился на Петербургском почтамте в царствование Екатерины II, позже их открыли в Варшаве, Москве, Одессе, Киеве, Тифлисе, Томске и других городах империи [162] 147 См.: Эренфельд Б. К. Тяжелый фронт: Из истории борьбы большевиков с царской тайной полицией. М., 1983. С. 30.

. Начальники «черных кабинетов» имели прямое подчинение самым крупным полицейским чиновникам. Перлюстрация корреспонденции держалась в строжайшей тайне, но все население России точно знало, что письма вскрываются.

В середине XIX века перлюстрация корреспонденции в некоторых случаях допускалась Судебными уставами, и это носило аморальный, но законный характер. Плохой закон, но закон. То, что допустил Александр III, называется произволом. Любой полицейский чиновник, движимый какими угодно порывами, мог позволить себе удовольствие прочитать любое письмо и, ознакомившись с его содержанием, интриговать, шантажировать, вымогать и сводить счеты с личными врагами, врагами своих жен и детей. В провинции подобные действия широко практиковались, и проходили они безнаказанно.

Приведу отрывок из воспоминаний бывшего цензора С. Майского. Думаю, что комната, отведенная под «черный кабинет», находившийся в Петербургском почтамте, оставалась в течение многих десятилетий одной и той же.

«На углу Почтамтской улицы и Почтамтского переулка, в верхнем, третьем этаже главного здания Петроградского почтамта, в том углу, где внизу находятся ящики для писем, вделанные в стене под окнами, помещалась цензура иностранных газет и журналов Официальный вход в нее был с Почтамтской улицы, из подъезда близ арки с часами! а неофициальный — с Почтамтского переулка, из подъезда против почтовой церкви.

Дверь в цензуру была всегда заперта американским замком, и всем, приходившим туда, как на службу, так и по делу, надо было звонить. Дежуривший в передней старик-сторож «своих» впускал в канцелярию, а посторонних просил посидеть в приемной, куда к ним выходил для переговоров начальник цензуры или кто-нибудь из чиновников. «Канцелярией» назывался ряд комнат, куда подавались из газетной экспедиции почтамта все без исключения иностранные бандерольные отправления (прейскуранты, печатные листки, газеты, журналы и пр.) для просмотра. Бандероли, не содержащие в себе повременных изданий, просматривались очень поверхностно и тотчас же отправлялись вниз, в экспедицию, для сортировки и доставки адресатам, а газеты и журналы задерживались в цензуре и поступали в цензуровку.

Цензорами иностранных газет и журналов состояли люди весьма почтенные, все с высшим образованием, и служившие, кроме цензуры, где они были заняты только по утрам и в дежурные дни по вечерам, еще и в других учреждениях: в Министерстве иностранных дел, в Государственной канцелярии, в Государственном банке, в Университете или учителями средних учебных заведений. Эти цензоры в общей сложности владели всеми европейскими и азиатскими языками, и среди них были даже выдающиеся лингвисты-полиглоты, свободно говорившие на 15—20, а один даже на 26 языках.

За помещением «канцелярии», называемой иначе «гласным» отделением цензуры, был кабинет старшего цензора Михаила Георгиевича Мардарьева, который, подобно церберу, караулил вход в «негласную» или «секретную половину», т. е. в «черный кабинет». Официальное название этого учреждения было — «секретная экспедиция».

Вход в «черный кабинет» был замаскирован большим желтым шкафом казенного типа, через который «секретные» чиновники из служебного кабинета старшего цензора входили в «святая святых». Таким образом, посторонний человек, если бы ему удалось пройти даже через комнаты гласной цензуры и войти в кабинет старшего цензора, все-таки не мог бы проникнуть в «черный кабинет», ибо трудно допустить, чтобы он полез в шкаф, дверца которого автоматически запиралась; другого же входа с этой стороны цензуры в секретное отделение не было. Из «черного же кабинета» был еще другой выход, по коридору, через кухню, где постоянно находилось несколько сторожей, где ставился самовар для чая и готовили завтраки,— на Почтамтский переулок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: