Никита Кузнецов - 100 великих кораблей

- Название:100 великих кораблей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3751-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кузнецов - 100 великих кораблей краткое содержание

«В мире есть три прекрасных зрелища: скачущая лошадь, танцующая женщина и корабль, идущий под всеми парусами», – говорил Оноре де Бальзак. «Судно – единственное человеческое творение, которое удостаивается чести получить при рождении имя собственное. Кому присваивается имя собственное в этом мире? Только тому, кто имеет собственную историю жизни, то есть существу с судьбой, имеющему характер, отличающемуся ото всего другого сущего», – заметил моряк-писатель В.В. Конецкий.

Неспроста с древнейших времен и до наших дней с постройкой, наименованием и эксплуатацией кораблей и судов связано много суеверий, религиозных обрядов и традиций. Да и само плавание издавна почиталось как искусство…

В очередной книге серии рассказывается о самых прославленных кораблях в истории человечества.

100 великих кораблей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В это время с «Сиднея» заметили немецкий угольщик (бывший английский пароход «Буреск») и погнались за ним. Вскоре экипаж затопил судно, после чего австралийцы вернулись к месту, где остался «Эмден». Оказалось, что над ним по-прежнему развевается военно-морской флаг. Вновь заговорили орудия, и над обломками «Лебедя Востока» появился сигнал о сдаче. В бою его экипаж потерял 134 человека убитыми, остальные, включая 65 раненых, попали в плен. На «Сиднее» насчитывалось четверо убитых и 13 раненых.

Десантная партия, оставшаяся на берегу, смогла захватить парусную шхуну «Айеша». На ней отряд Мюкке добрался до голландской Ост-Индии, а оттуда – до турецких владений в Аравии.

До наших дней сохранились два орудия, снятых австралийцами с обломков «Эмдена». Они установлены в качестве памятников в Сиднее и Канберре.

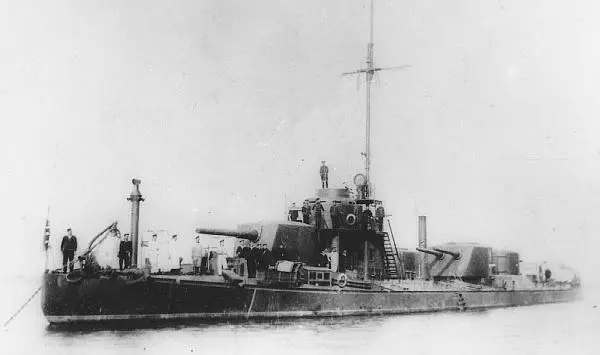

Канонерская лодка «Шквал»

Канонерские лодки типа «Шквал» стали первыми в мире боевыми кораблями с дизельным двигателем. Необходимость иметь на Амуре мощные артиллерийские корабли с хорошим бронированием выявилась еще в ходе Русско-японской войны. Применение паровых машин не позволяло создать корабль с мощным вооружением, надежной защитой и в то же время способный преодолеть расстояние в 3000 миль. В таких условиях было принято решение установить на амурские канонерские лодки дизельные двигатели, что давало возможность увеличить вооружение, бронирование и район плавания. Русские кораблестроители первыми в мире установили на речном боевом корабле двигатели внутреннего сгорания, которые к тому времени уже нашли в России достаточно широкое распространение. Предпочтение при проектировании отдавалось наличию тяжелых орудий и надежному бронированию, достаточной дальности плавания; скорость считалась второстепенным фактором.

В 1906 г. комиссия Морского министерства одобрила проект Путиловского завода, наиболее полно отвечавший требованиям Главного морского штаба и опыту прошедшей войны. При водоизмещении 750 т лодка защищалась 76 мм броней и имела на вооружении две 152 мм и четыре 120 мм пушки; линейно-эшелонированное расположение башен позволяло сосредоточивать весь огонь на каждый борт или три четверти – в нос или корму. 5 июля 1906 г. Совет Государственной обороны принял решение об организации Амурской флотилии.

12 мая 1907 г. правление Балтийского и Адмиралтейского заводов подписало контракт на постройку восьми башенных канонерских лодок (неофициально их называли мониторами). Двигатели для четырех кораблей взялся поставить петербургский завод «Л. Нобель», а для остальных – Коломенский. Производство орудий поручалось Обуховскому заводу, ему же, в кооперации с Металлическим, – и башенных установок. Головную лодку предполагалось испытать в Финском заливе, а затем в разобранном виде доставить на Дальний Восток; там же намечались сборка, испытания и сдача остальных семи. Временную верфь для сборки корпусов решили возвести в поселке Кокуй на Шилке, а сами корабли достраивать уже в Хабаровске.

Приказом по Морскому ведомству от 28 апреля 1908 г. строившиеся лодки включили в списки флота под названиями «Шквал», «Шторм», «Смерч», «Гроза», «Вихрь», «Вьюга», «Тайфун», «Ураган». Спуск на воду «Шквала» состоялся ровно через два месяца, однако испытания из-за целого ряда недостатков пришлось перенести с осени 1908 г. на весну 1909 г., что задержало и постройку остальных. Лишь в августе-октябре следующего года все лодки вошли в строй.

Канонерские лодки типа «Шквал» имели следующие основные характеристики: водоизмещение – 976,5 т; наибольшая длина – 70,9 м, ширина – 12,8 м, осадка – 1,41 м; вооружение – два 152 мм и четыре 120 мм орудия, шесть пулеметов. Броня защищала ватерлинию и стенки башен (76,2 мм), оконечности корпуса (38,1 мм), кожух машинного отделения (31,8 мм), барбеты башен, боевую и дальномерную рубки (50,8 мм), крышу башен (25,4 мм), палубу и крышу боевой рубки (19 мм). Наибольшая дальность плавания – 3726 миль (при скорости 8 узлов). Экипаж 117 человек. В ходе последующих модернизаций некоторые данные изменялись.

К началу Первой мировой войны Амурская флотилия представляла внушительную боевую силу, причем среди других кораблей особенно выделялись по конструктивно-тактическим данным лодки типа «Шквал». Однако они, так же как и вся флотилия, оказались вне сферы боевых действий; в конце августа 1914 г. – первой половине 1915 г. с некоторых из них сняли часть двигателей и артиллерию, которые отправили на Север, Черное море, Дунай и Балтику. 7 сентября 1918 г. базу флотилии в Хабаровске захватили японские интервенты. Покидая Дальний Восток в 1920 г. они полностью разграбили Осиповский затон, где стояли корабли флотилии. 17 мая 1920 г. японцами была уведена на Сахалин и канонерская лодка «Шквал». До 1925 г. она находилась на Сахалине в составе японского флота, а затем была возвращена Японией СССР и сдана Хабаровскому порту на хранение.

«Шквал»

В июне 1927 г. корабль был восстановлен и вошел в состав Дальневосточной военной флотилии под названием «Сун-Ят-Сен». В 1927—1928 гг. после капитального ремонта «Свердлов» (бывший «Вьюга») имел на вооружении четыре 152 мм пушки в башнях, «Ленин» («Шторм») и «Красный Восток» («Ураган») – по шесть 120 мм орудий в башнях. В ноябре 1928 г. «Шквал» был переклассифицирован в монитор и с 1931 г. входил в состав Краснознаменной Амурской флотилии. В октябре-ноябре 1929 г. «Сун-Ят-Сен» вместе с другими канонерскими лодками участвовал в советско-китайском конфликте на КВЖД. Советские моряки за время боевых действий полностью разгромили китайскую Сунгарийскую флотилию, смогли эффективно поддержать сражавшиеся на суше части Красной Армии и обеспечить высадку десантов. За большой вклад в разгром врага и героизм личного состава Амурская военная флотилия была награждена орденом Красного Знамени.

В 1937—1938 гг. на «Сун-Ят-Сене» был проведен капитальный ремонт с модернизацией. К началу войны с Японией в августе 1945 г. корабль входил в состав 1 й бригады речных кораблей и находился в протоке Средняя близ устья Сунгари. Монитор принял активное участие в Маньчжурской наступательной операции, обстреливая из своих дальнобойных орудий вражеские войска и укрепленные позиции. Корабль сражался на реке Сунгари, высаживал и поддерживал огнем десанты в районе селений Тусыкэ, Хунхэдао, городов Фуцзинь и Саньсин. 16 августа в результате попадания снаряда среднего калибра «Сун-Ят-Сен» получил повреждения. Командование высоко оценило действия монитора во время краткосрочной, но жестокой войны, и 30 августа он был удостоен гвардейского звания.

После войны мониторы еще некоторое время оставались в составе Амурской флотилии, но постепенно теряли свое боевое значение. В 1958 г. корабли были сданы на слом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: