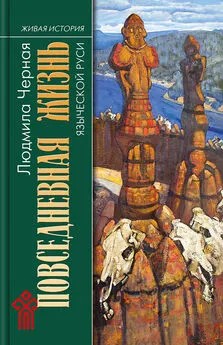

Людмила Черная - Повседневная жизнь московских государей в XVII веке

- Название:Повседневная жизнь московских государей в XVII веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03648-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Черная - Повседневная жизнь московских государей в XVII веке краткое содержание

При дворе первых царей династии Романовых традиционные элементы русской жизни соседствовали с театром и парсунами, барочной поэзией и садовым искусством. Каждый из них взращивал древо российской государственности и был способен на неординарные поступки. Михаил Федорович, покорный матери, разлучился со своей избранницей, но потом вопреки воле властных родственников восемь лет не женился. «Тишайший» Алексей Михайлович охотился с рогатиной на медведя, был щеголем и графоманом. Интеллектуал Федор Алексеевич знал о системе Коперника, изучал латынь, писал вирши и любил лошадей.

Книга доктора исторических наук Людмилы Черной рассказывает, кому подражали, что перенимали и от чего отказывались московские государи; почему выбирали жен незнатного происхождения; какие люди и вещи окружали их на войне, на дворцовых приемах, на отдыхе в загородных резиденциях, в паломничествах по монастырям, на охоте; как при дворе боролись с обыкновением иностранных дипломатов прихватывать с собой драгоценные кубки с царского стола.

Повседневная жизнь московских государей в XVII веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кульминация праздника — возвращение в Кремль царя, ведущего за конец красного повода лошадь с восседающим на ней патриархом — оформлялась особенно выразительно: под колокольный звон дети устилали путь красными и зелеными тканями и разноцветными одеждами, патриарх держал в руках Евангелие и крест, перед ним везли вербу с певчими дьяками в белых одеждах; стольники несли перед царем жезл, государеву вербу, свечу и полотенце; шествие окаймлялось людьми с вербными ветками. По описанию Я. Рейтенфельса, самый красочный и необычный вид имела повозка, возглавлявшая процессию, возвращавшуюся в Кремль: «Впереди же всех едет повозка, везомая лошадьми в великолепных попонах, на которой стоят искусственные деревья, обильно увешанные цветами и плодами. На ветвях их сидят несколько маленьких мальчиков, наряженных ангелами и весело приветствующих пением “Осанна”».

Число участников шествия возрастало с каждым годом. Так, в изобиловавшем церемониями разного рода 1675 году в нем участвовали 300 священников и 200 дьяконов, до тысячи стрелецких детей устилали дорогу тканями.

Во всех деталях этого описания видна бесконечная любовь Алексея Михайловича к красоте чина. Отметим кстати, что Петр Великий отменил «шествие на осляти» — то ли как пережиток русской старины, то ли как унизительную для царя процедуру, когда ему приходилось идти пешком и вести в поводу лошадь, тогда как восседавший на ней патриарх ассоциировался с самим Христом.

Начало святочного карнавала знаменовало «пещное действо», официально именуемое «Чин воспоминания сожжения триех отроков», совершаемое за две недели до Рождества. Как и вышеописанное «шествие на ослята», оно было театрализованным церковным празднеством. Однако в силу того, что в нем не была прописана роль царя и оно не включало шествие (всё происходило внутри Успенского собора), «пещное действо» не превратилось при Алексее Михайловиче в пышный церемониал, тем не менее было ярким и трогательным. Инсценировался библейский рассказ об иудейских отроках Анании, Азарии и Мисаиле, во время Вавилонского пленения (VI век до н. э.) брошенных в печь по приказу царя Навуходоносора за отказ молиться золотому языческому идолу. В центре собора устанавливалась деревянная конструкция круглой «огненной пещи», пламя которой имитировалось множеством свечей (их число доходило до четырехсот) или жаровнями с раскаленными углями. Представление происходило на заутрене. Два «халдея» [8] Здесь: языческие жрецы.

, обряженные в юбки из красного сукна, медные оплечья и шлемы, расписанные красками, с пальмовыми листьями в руках, выводили из алтаря трех патриарших певчих, изображавших «отроков», одетых в полотняные стихари [9] Стихарь — прямая длинная церковная одежда типа туники с широкими рукавами.

и отороченные мехом шапки, требовали от них поклонения «телу златому» и, получив отказ, толкали в печь. «Язычники» поджигали угли, а «отроки» в это время исполняли церковные песнопения. Сверху на веревках спускалась вырезанная из дерева и ярко раскрашенная фигура ангела, сопровождаемая громовыми раскатами («в трусе велице зело с громом»). «Халдеи», пораженные явлением спустившегося с небес ангела, падали ниц, а несгоревшие праведные «отроки» ликовали, прославляли Господа и, держась за крылья ангела, трижды обходили вокруг «пещи огненной». Все присутствующие были в умилении, «страхе и трепете» перед «чудом». На этом театрализованная часть действа завершалась: деревянного ангела поднимали наверх под своды собора, «халдеи» вставали с пола, подводили «отроков» к патриарху и вместе с ними пели ему «многая лета». Потом «халдеи» выбегали на улицу и зажигали святочные огни. Все последующие выходы патриарха во время рождественских празднеств предваряли шествия с пением «халдеев» и «отроков».

Остальные двунадесятые праздники отмечались торжественными богослужениями и крестными ходами, а завершались, как правило, угощением в царском и патриаршем дворцах. Праздничные «столы» завершались обычно раздачей огромных сумм милостыни. Известно, что самую большую милостыню раздавал Алексей Михайлович. Вся страна знала о беспредельной набожности и церковном усердии царя. Даже иностранцы характеризовали его как истинного христианина. Например, голландец Яков Рейтенфельс отмечал: «..даже ночью встает славословить Господа песнопениями венценосного пророка… посты, установленные Церковью, наблюдает так строго, что в продолжение сорока дней пред Пасхою не пьет вина и не ест рыбы. В напитках очень воздержан и имеет такое острое обоняние, что даже не может подойти к тому, кто пил водку… Благодетельность царя простирается до того, что бедные почти каждый день собираются ко дворцу и получают деньги целыми горстями, а в праздник Рождества Христова преступники освобождаются из темниц и, сверх того, еще получают деньги».

Средние и малые церковные праздники, приходившиеся на теплое время года, цари предпочитали отмечать в ближайших монастырях. В праздник Смоленской иконы Божией Матери (28 июля) Михаил Федорович часто бывал в Новодевичьем монастыре, праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа) встречал в Симоновом монастыре. Эту традицию продолжили и его преемники на российском престоле. Государи, как правило, присутствовали на обряде водоосвящения, происходившем дважды в год: на Богоявление (6 января) и в праздник Происхождения честных древ. В ознаменование крещения Христа в священных водах реки Иордан на Москве-реке под Симоновым монастырем и у Кремля, напротив Тайницких ворот, устраивали иордань («ердань»), представлявшую собой украшенный балдахином плот с перилами и вырезанным в центре отверстием для погружения святого креста. Алексей Михайлович любил и сам окунаться в иордань в честь праздника Происхождения честных древ.

Правление «тишайшего» царя ознаменовалось массой изменений во всех сферах церковной жизни, в том числе и в праздниках. Поддерживая стремление русского православия соединиться с греческим, Алексей Михайлович активно содействовал популяризации культа Иверской иконы Божией Матери, связанной с греческой монашеской горой Афон. Конечно, чудеса от этой иконы были известны в России издавна, но ее почитание было поднято на новый уровень в связи с усилением вселенской миссии Русской православной церкви. Никон, еще будучи архимандритом Новоспасского собора, заказал в афонском Иверском монастыре точную копию чудотворной иконы. 13 октября 1648 года привезенному в Москву лику Богородицы была устроена торжественная встреча при стечении массы народа во главе с царем и патриархом Иосифом. Еще две копии Иверской иконы были присланы в Россию в 1656 и 1669 годах, последний список был установлен в часовне у Воскресенских ворот, выходивших на Тверскую улицу, и стал одной из самых почитаемых святынь столицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: