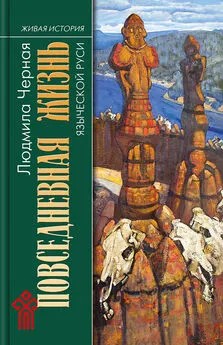

Людмила Черная - Повседневная жизнь московских государей в XVII веке

- Название:Повседневная жизнь московских государей в XVII веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03648-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Черная - Повседневная жизнь московских государей в XVII веке краткое содержание

При дворе первых царей династии Романовых традиционные элементы русской жизни соседствовали с театром и парсунами, барочной поэзией и садовым искусством. Каждый из них взращивал древо российской государственности и был способен на неординарные поступки. Михаил Федорович, покорный матери, разлучился со своей избранницей, но потом вопреки воле властных родственников восемь лет не женился. «Тишайший» Алексей Михайлович охотился с рогатиной на медведя, был щеголем и графоманом. Интеллектуал Федор Алексеевич знал о системе Коперника, изучал латынь, писал вирши и любил лошадей.

Книга доктора исторических наук Людмилы Черной рассказывает, кому подражали, что перенимали и от чего отказывались московские государи; почему выбирали жен незнатного происхождения; какие люди и вещи окружали их на войне, на дворцовых приемах, на отдыхе в загородных резиденциях, в паломничествах по монастырям, на охоте; как при дворе боролись с обыкновением иностранных дипломатов прихватывать с собой драгоценные кубки с царского стола.

Повседневная жизнь московских государей в XVII веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Симеон старался никого не оставить без своих стихов. После поздравления государя шло обращение царевича к матери Марии Ильиничне, где акцент делался на роли «Пречистыя Марии девицы» (Девы Марии), которая «водворилась в Рай» благодаря тому, что родила Спасителя, а также содержалось пожелание многих лет жизни:

Ея образом тоя благодати

приветствую ти, Пресветлая мати,

сыновним сердцам моля Христа Бога,

да подаст тебе жити лета многа

здраво, весело и венец сготует,

идеже в славе вечной сам царствует.

Поэт собрал все эти строфы в сборник под заглавием «Рифмологион», рассчитывая издать его в Верхней типографии, однако напечатан он не был. В «Рифмологион» также вошли вирши по случаю церковных праздников: «Стиси в день происхождения честнаго и животворящего креста Господня» (три варианта), произведения Богородичного цикла (на Рождество, Введение во храм и Успение Пресвятой Богородицы), на праздник Богоявления и др. В 1675 году Симеон составил отдельную книгу из двадцати одного стихотворения на дни памяти «угодников Божиих» и поднес ее царю. Сохранились только ее оглавление и посвящение государю. Из оглавления видно, что автором были выбраны тезоименитые членам царского семейства или наиболее чтимые святые, в том числе московские святители Петр, Алексий, Иона, Филипп, преподобный Сергий Радонежский.

После смерти Симеона Полоцкого традицию сочинения виршей к церковным праздникам при царском дворе продолжил его ученик Сильвестр Медведев, а затем и Карион Истомин.

Федор Алексеевич, как кажется, в церковные дела особо не вникал, во всём полагаясь на патриарха Иоакима, последний же вводил небольшие новации в проведение традиционных церковных торжеств. Так, в 1680 году предстоятель приказал устроить 1 сентября, в праздник новолетия, не один, а два крестных хода: первый, как прежде, к храму Покрова на Рву, второй — к церкви Николы за Смоленскими воротами. Затем протопопы должны были взять святой воды «у Тихона Чудотворца» и кропить ею весь Белый город, один обходя его с правой стороны, а другой — с левой. Современник, описавший это новшество, подчеркнул: «А ходы бывают через Дворец Знаменкою, а назат — Арбатом».

В том же году был установлен день памяти преподобного Варлаама Хутынского — 6 ноября: «Указал государь праздновати Варлааму Хутынскому в приделе у церкви Знамения Богородицы, что у двора Никиты Ивановича Романова, по вся годы». Судя по данной записи, в утверждении сего церковного праздника активное участие принял и сам царь Федор.

Паломничества по святым местам

Московские государи часто посещали прославленные монастыри. Обязательны были моления не только в кремлевских, но и в отдаленных обителях о рождении наследника престола. Поездки царя и царицы на богомолье в Троице-Сергиев и другие монастыри особенно часто совершались в тех случаях, если детей вообще не было или рождались только девочки. Порой паломничество происходило по обету, данному в какой-то опасный, кризисный или по-иному значимый момент жизни монарха. Примечательна в этой связи история с поездкой Михаила Федоровича в Макарьев Унженский Свято-Троицкий монастырь под Костромой в 1619 году. Его отец, участвуя в переговорах с поляками под Смоленском, в 1611 году был взят ими в плен. Святой Макарий считался покровителем пленных, и Михаил еще задолго до своего избрания на престол, «крыяся от безбожных ляхов в пределех костромских», не раз со слезами обращал свои молитвы «о родителе своем, чудном архиереи Филарете, яко да облыжет святыя его седины», обещая не только посетить Унженский монастырь, но и принести щедрые дары, а также прославить имя святого. После счастливой встречи с отцом, вернувшимся из плена в 1619 году, Михаил Федорович исполнил свой обет. После царского пребывания в монастыре на месте деревянных келий, где останавливался государь, были построены каменные Успенская церковь и больничные кельи. В 1620 году государь совершил поездку в подмосковную Николо-Угрешскую обитель.

Патриарх Филарет любил ездить на поклонение в два монастыря во имя Рождества Пресвятой Богородицы: звенигородский Саввино-Сторожевский и Пафнутьево-Боровский. Но самым любимым и часто посещаемым местом была Троице-Сергиева обитель, куда государи ежегодно совершали длительный молитвенный «Троицын ход».

Монастырь, основанный в XIV столетии подвижником Сергием Радонежским, стал местом особого поклонения русских правителей еще с Ивана Грозного (именно там он был крещен), его сына Федора и Бориса Годунова. Род Романовых никогда не забывал и той роли, которую сыграла обитель в освобождении России от интервентов. Окруженный крепостными стенами монастырь не только выдержал полуторагодовую осаду польско-литовских войск под водительством Сапеги и Лисовского, но и внес свою лепту в виде крупных пожертвований в организацию второго ополчения, освободившего Москву от польских интервентов. В 1618 году «ляхи», снова пошедшие на Москву, были остановлены под стенами «крепкостоятельной» обители, и в соседней деревне Деулино было заключено перемирие, положившее конец Смутному времени. Всё это и сделало Троицу столь значимым объектом ежегодного поклонения царской семьи, имевшей очень тесные и длительные связи с игуменом и старцами Сергиевой обители. Именно здесь с 18 сентября до. начала ноября 1682 года царевна Софья Алексеевна с братьями Петром и Иваном укрывалась от бунтовавших стрельцов, в 1689 году за стенами монастыря нашел защиту семнадцатилетний Петр I, прискакавший из Преображенского под угрозой стрелецкого бунта.

Московские государи отправлялись в «Троицын ход» вместе с женами, детьми и другими родственниками. Однажды царь Михаил, будучи вместе с матушкой в Троице, послал оттуда гостинец отцу-патриарху — 220 яблок и 15 калачей, а в ответ получил «часы воротные боевые» (куранты) для монастырской надвратной башни. «Троицын ход» совершался каждую осень, так как день преставления преподобного Сергия Радонежского отмечается 25 сентября. Эти выезды царской семьи на богомолье были самыми масштабными. К примеру, в 1631 году только поезд царицы состоял из 171 лошади и полсотни колымаг. Примечательно, что в нем находились и два карлика, по-видимому, чтобы развлекать высокопоставленных паломников в долгой дороге.

Как правило, «Троицын ход» оформлялся очень торжественно. Сохранилось подробное описание выезда Алексея Михайловича с семьей в это паломничество 19 сентября 1675 года. На Красной площади были устроены специальные высокие помосты, чтобы «цесарский» (австрийский) и бранденбургский посланники, польский и датский резиденты могли наблюдать шествие, не влезая на крыши отведенных им домов, что приходилось делать другим иностранцам, например персидскому купцу со свитой. С помостов открывалась широкая панорама, позволявшая охватить одним взглядом всё шествие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: