Инна Соболева - Утраченный Петербург

- Название:Утраченный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-459-00390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инна Соболева - Утраченный Петербург краткое содержание

Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.

Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова… Всего не перечислишь.

Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?

Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.

Утраченный Петербург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

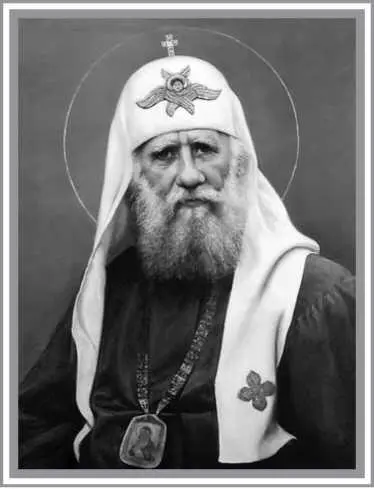

Зал встал, потрясенный, а в зале ведь была в основном специфическая публика. Казалось, и судьи дрогнут. Но приговор был предрешен. Не ими. Властью, которой они служили. Как они старались вырвать у него хоть слово предательства или оговора! Члены трибунала не могли понять, почему он не защищается, не пытается переложить хотя бы часть вины на кого-то другого: «Вы все о других, да о других! Трибунал желает знать, что вы скажете о себе». «О себе… что же мне вам сказать о себе? Разве лишь одно: я не знаю, что вы мне объявите в приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и скажу: слава Тебе, Господи Боже!»

Когда огласили приговор, Гурович не смог сдержать слез. Митрополит обнял и поцеловал своего защитника. У него, приговоренного к смерти, нашлись слова утешения. Он оставался таким, каким был всегда. Протоиерей Михаил Чельцов писал в «Воспоминаниях смертника»: «После оглашения приговора я посмотрел на митрополита. Великое спокойствие было на лице его, и мне стало хорошо за него, за себя и за всю церковь».

В ожидании исполнения приговора он молился. По четырнадцать часов в сутки! За страну, за народ и за врагов своих тоже. Начальству «Крестов» приходилось каждый день менять караульных. Боялись: даже очерствевшие надзиратели не выдержат, откроют тюремную дверь… Из последнего слова митрополита Вениамина: «Я верный сын своего народа, я люблю и всегда любил его, я жизнь ему свою отдал, и я счастлив, что народ, вернее, — простой народ платил мне той же любовью».

Их расстреляли в ночь с 12 на 13 августа 1922 года.

Митрополиту Вениамину было сорок восемь лет. Юрию Петровичу Новицкому — тридцать девять. Ивану Михайловичу Ковшарову — сорок четыре. Архимандриту Сергию (Шеину) — пятьдесят шесть. Где лежат они, знали только убийцы. Они не скажут — их тоже давно уже нет на земле… Митрополит Вениамин перед смертью молился и за них.

А еще он просил: «Господи, соделай нас орудиями мира Твоего. Там, где ненависть, сподоби нас поселить любовь. Где обида — прощение. Где раздор — союз. Где отчаяние — надежду. Где сомнение — веру. Где тьма — свет. Где печаль — радость. Сделай так, чтобы мы не столько искали утешения, сколько утешали бы; не столько стремились быть понятыми, сколько понимали бы; не столько стремились быть любимыми, сколько возлюбили бы, ибо мы получаем, когда даем, прощая, мы получаем прощение и, умирая, рождаемся к жизни вечной».

В апреле 1992 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых священномучеников Вениамина и Сергия, мучеников Юрия и Иоанна.

Мне не раз приходилось упоминать про обновленцев. Наверное, нужно хотя бы немного рассказать, кто же они такие. Подозреваю, не всем это известно. Оно и понятно: с обновленчеством было покончено еще в 1946 году, и не стоило бы о нем вспоминать, если бы не судьба митрополита Вениамина и многих, многих священнослужителей, не поддавшихся соблазну раскола.

Так вот, обновленцы — раскольники, «обнагленцы», как их называли те, кто остался верен православной традиции. Можно этим и ограничиться. Но простые, краткие, пусть даже и хлесткие оценки никогда не исчерпывают сложных явлений. А обновленчество — явление очень непростое. Зародилось-то оно не после событий 1917 года, как принято считать, а в канун первой революции, в самом начале XX века, и было не таким уж крамольным. Те, первые обновленцы, считали, что пора уже переходить на богослужение на живом русском языке, поскольку знающих старославянский среди прихожан становится все меньше; что следует провести календарную реформу и начать жить по тому календарю, по которому живет весь мир. А еще они возражали против подчиненного положения белого духовенства по отношению к монахам, добивались права на развод и права вступать во второй брак для вдовых священников. Никаких богословских расхождений с ортодоксальной церковью у них не было. Довольно скоро обновленчество как-то сошло на нет. Но в 1917-м возродилось. Причем в несколько иной, уже вовсе не безобидной форме.

Когда начались ленинские гонения на церковь, когда священников стали убивать сотнями, обновленцы (они еще называли себя «живой церковью») призвали к сотрудничеству с новой властью. И призывами не ограничились. Обновленческий собор лишил сана патриарха Тихона. Это был подарок большевикам: Тихон не скрывал своего неприятия революции, а он был чрезвычайно популярен в народе, его слово могло оттолкнуть от советской власти даже поддерживающих ее рабочих и крестьян. После лишения сана его посадили в тюрьму — лишили возможности обращаться к верующим.

Вожди обновленцев очень старались угодить тем, от кого зависело не только их благополучие, но и сама жизнь. В своих выступлениях перед паствой они отождествляли коммунизм и христианство, призывали служить «великому делу социализма», убеждали, что «мир должен через авторитет Церкви принять правду коммунистической революции». Им задавали вопрос (и задавали часто): за что новая власть так ополчилась на верующих? Они отвечали: беды и испытания посланы Богом для очищения от скверны прошлого, которая затронула и церковь. Растерянный народ, особенно темная, малообразованная его часть, слушал и шел в обновленческие храмы. А их становилось все больше и больше. Но успехи эти были временными. К обновленцам паства примыкала скорее от растерянности: привычный мир рушился, некуда было преклонить голову. Постепенно все больше верующих разочаровывалось в реформаторстве, видя в нем «порчу православия» и отказ от веры отцов и дедов. Оттолкнули от обновленцев и политические обвинения, которые они выдвигали против «тихоновцев»: люди видели, ОГПУ именно на них основывает репрессии против церкви. Николай Александрович Бердяев, которого в 1922 году, перед высылкой из страны, вызвали на Лубянку, вспоминал, как «был поражен, что коридор и приемная ГПУ были полны духовенством. Это все были живоцерковники. К «живой церкви» я относился отрицательно, так как представители ее начали свое дело с доносов на Патриарха и патриаршию церковь. Так не делается реформация».

Патриарх Тихон

Обновленцы объясняли свое поведение: церковь, чтобы сохраниться, должна приспособиться к новым условиям жизни; если погибнет церковь, погибнет и народ. Многие понимали, что это всего лишь оправдание предательства, думают пастыри не о народе, а о том, как бы сохранить свою жизнь и благополучие.

Все было очень похоже на происходившее много веков назад. Во время нашествия Золотой Орды со многих амвонов звучали призывы не сопротивляться захватчикам. Священники называли монголов «бичом Божьим», которому нельзя противиться, ибо это наказание за грехи наши. Руководители обновленцев были образованны, историю знали, знали и о том, что монголы не убивали священнослужителей и не разрушали церквей, если им не оказывали сопротивления. Похоже, надеялись, что так поведут себя и большевики. Но они просчитались. Большевики видели в них только временных попутчиков. В тридцатые годы и они стали жертвами репрессий. Достаточно напомнить о судьбе двух центров обновленчества — Введенской церкви на Петроградской стороне и Спаса-на-Сенной…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: