Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Название:Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4541-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. краткое содержание

В книге известного историка и писателя С.А. Экштута речь идет о России эпохи Великих реформ. Это было время, когда произошел слом векового уклада всей русской жизни. Образованное общество бурлило, непримиримые мнения сталкивались друг с другом. Но в споре не рождалась истина, противостояние же вело к взаимной отчужденности: дети демонстративно порывали с родителями, а бывшие друзья становились врагами. «Энергия заблуждения» молодежи была направлена не на созидание, а на разрушение. В корне изменились взаимоотношения власти и общества, отношения между сословиями, нравственные устои и семейные ценности. Последнему автор уделяет особое внимание.

Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внезапные нападения повстанцев на малочисленные русские гарнизоны в роковую ночь начала восстания вынудили военное командование осуществить перегруппировку и концентрацию войск. Опасность большой войны с коалицией европейских держав побуждала командование к сосредоточению имеющихся сил. И хотя в Царстве Польском дислоцировалась целая армия, русские войска не могли полностью контролировать обширную территорию. Малочисленные гарнизоны были выведены из некоторых населенных пунктов, а восставшие заняли их без боя, расценив это как свою явную победу. Повстанцы жестоко расправлялись не только с теми, кто открыто поддерживал власть, но и с теми, кто хотел остаться в стороне и просто выжить. Фактически восставшие поляки впервые в истории Петербургского периода воплотили в жизнь лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Они насильственно вовлекали в мятеж мирных обывателей, желавших остаться над схваткой. По мятежному краю рыскали шайки «кинжальщиков» или «жандармов-вешателей»: «Ксёндзы приводили их к присяге, окропляли святой водой кинжалы и внушали, что убийство с патриотической целью не только не грешно перед Богом, но есть даже великая заслуга, святое дело…Войска наши, гоняясь за шайками, находили в лесах людей повешенными, замученных, изувеченных…Если несчастному удавалось скрыться от убийц, то он подвергал мучениям и смерти всю семью свою. Нередко находили повешенными на дереве мать с детьми. Были и такие изверги… которые систематически вешали или убивали в каждой деревне известное число крестьян без всякой личной вины, только для внушения страха остальным» [147] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864. С. 168–169.

. Воспоминания военного министра перекликаются с дневником хорошо осведомлённого современника. «Поляки совершают неслыханные варварства над русскими пленными. На днях сюда привезли солдата, попавшего к ним в руки, а потом как-то спасшегося: у него отрезаны нос, уши, язык, губы. Что же это такое? Люди ли это? Но что говорить о людях? Какой зверь может сравниться с человеком в изобретении зла и мерзостей? Случаи, подобные тому, о котором я сейчас сказал, не один, не два, их сотни. С одних сдирали с живых кожу и выворачивали на груди, наподобие мундирных отворотов, других зарывали живых в землю и пр. Своих же тоже мучают и вешают, если не найдут в них готовности пристать к бунту. Всего лучше, что в Европе все эти ужасы приписывают русским, поляки же там называются героями, святыми и пр. и пр.» [148] Никитенко А.В. Дневник: В 3-х тт. Т. 2. 1858–1865. С. 335.

. Только по официальным данным, повстанцы в течение года замучили или повесили 924 человека [149] Россия под надзором: Отчеты III Отделения. 1827–1869. С. 627.

. Однако Милютин утверждал, что эти данные были не полны и значительно занижены. Образованная Европа рукоплескала восставшим полякам и снисходительно смотрела на чинимые ими кровавые бесчинства. Информационная война против Российской империи преследовала решительные цели, велась любыми средствами и не знала сантиментов. «Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России» [150] Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Романо-Германскому. 6-е изд. СПб.: Глаголъ: СПбУ, 1995. С. 40.

.

Восстание охватило Царство Польское, Литву, частично Белоруссию и Правобережную Украину. Оно продолжалось полтора года и было подавлено к маю 1864-го, хотя отдельные группы повстанцев продолжали сражаться до начала следующего года. Подавление восстания было очень жестоким и сопровождалось не только казнями и ссылками восставших во внутренние губернии империи, но и массовыми конфискациями шляхетских имений. Правительство, борясь с мятежниками, не знало жалости и не проявляло сострадания, что очевидно противоречило принципам гуманности, уже получившим распространение в это время. Активное вмешательство западных держав в «польский вопрос», их стремление навязать свою волю великой державе, угроза новой большой войны, к которой не успевшая перевооружить свою армию Россия не была готова, — всё это не способствовало проявлениям гуманности. Однако император Александр II ни разу не позволил себе обвинить в неистовствах и зверствах мятежников всё польское образованное общество. В его высказываниях не было даже малейшего намека на полонофобию. В императорской армии служили офицеры и генералы польского происхождения. Как только регулярная армия начала сражаться с повстанцами, всем им от лица государя был сделан официальный запрос: не желают ли они получить какое-либо другое назначение, чтобы не быть поставленными в необходимость идти в бой против своих земляков? Отказавшиеся воевать были переведены во внутренние губернии. Офицеры и генералы польского происхождения столкнулись с болезненной проблемой самоидентификации. Начальник 3-й кавалерийской дивизии генерал-адъютант граф Адам Адамович Ржевуский на вопрос, сделанный ему по повелению государя, «ответил с гордостью, что, нося военный мундир, знает свой долг и исполнит его» [151] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864. С. 157.

. Польский аристократ и богатый помещик остался во главе вверенной ему дивизии, к счастью, ему не пришлось вести кавалерийское соединение в бой против мятежников. Однако когда граф Ржевуский увидел, что ему как поляку оказывают недоверие и закрывают дорогу к высшим назначениям, он попросил об увольнении в отпуск за границу. По личной просьбе Александра II его генерал-адъютант остался на своем посту до окончательного подавления восстания и «стоически перенес месть своих земляков, разоривших его достояние» [152] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864. С. 158.

. Граф остался на службе, занимал почетные должности, не сопряженные с реальной властью, и завершил карьеру членом Александровского комитета о раненых. Военный министр оставил красноречивый комментарий: «Надобно отдать справедливость графу Ржевускому, что он, оставаясь в душе поляком, не увлекался ложным патриотизмом до забвения чести и долга и оставался верным офицерской присяге» [153] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863–1864. С. 156–157.

. Богатый и знатный польский аристократ, которого лично знали император и военный министр, мог жаловаться на несправедливость судьбы, но он, по крайней мере, не был явно унижен, и благопристойность была соблюдена. С нескрываемым недоверием, сопряженным с явными оскорблениями, столкнулись поляки, служившие в обер- и штаб-офицерских чинах.

Интервал:

Закладка:

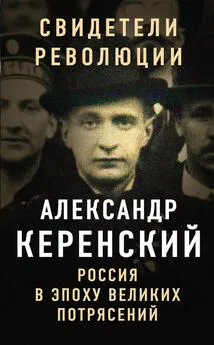

![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/1057836/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase.webp)