Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Название:Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4541-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Экштут - Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. краткое содержание

В книге известного историка и писателя С.А. Экштута речь идет о России эпохи Великих реформ. Это было время, когда произошел слом векового уклада всей русской жизни. Образованное общество бурлило, непримиримые мнения сталкивались друг с другом. Но в споре не рождалась истина, противостояние же вело к взаимной отчужденности: дети демонстративно порывали с родителями, а бывшие друзья становились врагами. «Энергия заблуждения» молодежи была направлена не на созидание, а на разрушение. В корне изменились взаимоотношения власти и общества, отношения между сословиями, нравственные устои и семейные ценности. Последнему автор уделяет особое внимание.

Россия перед голгофой. Эпоха Великих реформ. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце 1872-го — начале 1873 года весь Петербург был потрясен делом Квитницкого. Штабс-капитан лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригады Эраст Ксенофонтович Квитницкий, родившийся 30 декабря 1843 года в семье генерал-лейтенанта и виленского коменданта, был блестящим офицером. Он с отличием закончил Пажеский корпус и две академии: Михайловскую артиллерийскую и Николаевскую Генерального штаба. По закону выпускники военных академий имели серьезные служебные преференции. Квитницкий менее года носил чин подпоручика, когда за успехи в науках его 28 марта 1866 года произвели через чин: из подпоручиков, минуя поручика, в штабс-капитаны. Молодой офицер, которому не исполнилось и 23 лет, как тогда говорили, «сел на голову» своим товарищам по батарее. Его считали выскочкой. Среди тех, кому он загородил дорогу по службе, были сыновья высокопоставленных отцов — военного министра Милютина и министра внутренних дел Тимашева. Первоначально Квитницкий служил в Варшаве, но, резонно посчитав, что в Царстве Польском ему, хотя православному по вере и сражавшемуся против своих соплеменников в 1863–1864 годах, не суждено сделать карьеру, перевёлся в Петербург. Однако сослуживцы по 1-й батарее, августейшим шефом которой был император Александр II, решили его выжить. На протяжении всего XIX столетия существовало неписаное правило: для того, чтобы стать членом офицерской семьи любой гвардейской части, необходимо было заручиться предварительным согласием офицерского собрания. Общество офицеров приглашало предполагаемого сослуживца в своё собрание накануне предстоящего ему назначения, присматривалось к нему и выносило свой вердикт — и начальство не считало возможным это решение игнорировать. Выпускник академии по закону имел право выбора места будущей службы, и Квитницкий определился в 1-ю батарею, не считаясь с этим неписаным правилом и игнорируя мнение будущих сослуживцев, среди которых были дети сановников, но не было «академиков». Штабс-капитан оказался гораздо образованнее, чем другие офицеры столичной батареи, лучше их он был и подготовлен. Никаких претензий по службе ему предъявить не могли, тогда исправного офицера стали явным образом оскорблять и унижать. «Происки и гонения длились 4 года. Выведенный из терпения, Квитницкий перепросился снова в 3-ю батарею, стоявшую в Варшаве» [154] Шестаков И.А. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838–1881 гг.) / Сост., предисл и коммент. B.В. Козыря. СПб.: Судостроение, 2006. С. 548.

.

Этого недоброжелателям было мало. Когда штабс-капитана приняли на новом месте службы, то его уязвленные сослуживцы по 1-й батарее пошли на подлог и задним числом оформили решение суда чести, исключавшего офицера из батареи, о чем написали коллективное письмо в Варшаву. Квитницкий, оскорблённый гнусной интригой, решил до конца бороться за свою честь. Он прибыл в Петербург в сопровождении секундантов и вызвал противников на дуэль. Но никто не рискнул выйти с ним на поединок. Свой отказ офицеры мотивировали решением суда чести, якобы имевшего место быть. И тогда штабс-капитан Квитницкий 26 ноября 1872 года на улице нанес удары обнаженной саблей командиру батареи полковнику Хлебникову, за что и был предан военному суду. (Именно Хлебников от имени офицеров батареи публично заявил штабс-капитану, что он, Квитницкий, «марает мундир Конной артиллерии» [155] Русский Инвалид. 1873. № 34. С. 4.

.) Это был новый суд, порожденный эпохой Великих реформ, неотъемлемой частью которых была судебная реформа. Заседания военного суда проходили в обстановке гласности, и столичная публика проявила живейшую заинтересованность в этом деле. Офицеры элитной гвардейской части неожиданно для всех предстали перед нарождающимся гражданским обществом в качестве шайки гнусных интриганов, движимых низменными чувствами — озлоблением и завистью. Подробные, занимающие несколько газетных полос отчёты из зала суда в течение нескольких дней публиковались «Русским Инвалидом» — официальным органом Военного министерства и «Голосом» — одной из влиятельнейших газет в стране, неофициальным рупором либеральной бюрократии. 20 февраля 1873 года газеты опубликовали последнее слово подсудимого: «В настоящее время я со спокойной совестью могу сказать, что за то, что я любил военную службу всей душой, за то, что любил свой род оружия, я подвергался, в течение четырёх лет, нравственным истязаниям; у меня отняли здоровье, едва ли не отняли жизнь и даже вещь дороже жизни — честь. Если закон предоставляет человеку право защищать свою жизнь, то, спрашивается, может ли он отнимать у него право защищать свою честь? Я был поставлен в положение человека, которому оставалось одно из двух: или позорно сдаться, или защищаться. Я избрал последнее и попал на скамью подсудимых» [156] Русский Инвалид. 1873. № 39. С. 6.

. Публика разделилась на две партии: одни защищали офицера, другие — его бывших сослуживцев. «Раздражение, с которым высказывались оба эти взгляда на дело, отозвалось и на ходе судебного процесса, и на последовавших за ним действиях и распоряжениях высших властей» [157] Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2006. С. 578.

. Поскольку одним из активных гонителей Квитницкого был сын военного министра флигель-адъютант поручик Алексей Милютин, а против самого Дмитрия Алексеевича в придворной среде плелась интрига, судебный процесс дал в руки недоброжелателей министра сильные козыри. Гласный судебный процесс приоткрыл завесу над тем, что всегда так тщательно скрывалось, — и изумленная публика увидела, что лощеные гвардейцы способны строить козни своему товарищу. «Говорят, что разные высокопоставленные лица жестоко рассердились на военный суд, на котором в таком невыгодном свете оказалось офицерство, делавшее низкие козни против Квитницкого. Офицерство это принадлежит к богатым и знатным фамилиям, и суд виноват, видите ли, что они публично изобличены в гадостях. Но чем же тут виноват суд? Ведь все эти господа изобличили сами себя своими показаниями: они говорили только то, что они делали, и это деланное ими вышло великою мерзостью. Защитники их желали бы, чтобы суд был негласный, безмолвно и во мраке, как прежде, осуждающий и оправдывающий, кого угодно и как угодно высшим» [158] Никитенко А.В. Дневник: В 3-х тт. Т. 3. 1866–1877. C. 263.

.

Всех — и сторонников, и противников Квитницкого — изумило решение судей. Санкт-Петербургский военно-окружной суд приговорил подсудимого к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение. Однако, вынеся этот суровый приговор на основании статьи закона, суд постановил ходатайствовать перед императором о совершенном помиловании Квитницкого и вынес частное определение о неправильных действиях командира бригады, командира и десяти офицеров 1-й батареи. В зале суда среди прочей публики находились светские дамы и члены Императорской фамилии — великие князья Константин и Николай Николаевичи и герцог Лейхтенбергский. Публика устроила Квитницкому патетическую овацию, а один из великих князей пожал подсудимому руку. Александр II оказался в непростой ситуации, и в итоге он сделал военному суду выговор за неуместное ходатайство. Приговор поступил на кассацию. Окончательный вердикт бы таков: штабс-капитана Квитницкого разжаловали в рядовые и отправили служить в Туркестан. Командир бригады генерал-майор Губский был без прошения уволен в отставку, а интриговавших офицеров перевели с потерей чинов из гвардии в армейские части или вынудили выйти в отставку. Сын военного министра был отчислен из гвардейской артиллерии и направлен в Закаспийский отряд, которому предстояло сражаться с Хивой. Рядовой Квитницкий отважно воевал под командованием генерала Скобелева и по его представлению получил три знака отличия Военного ордена — солдатский Георгиевский крест 4-й, 3-й и 2-й степеней. За службу и храбрость Квитницкому вернули офицерский чин, 1 января 1877 года произвели в майоры и направили служить в армейскую кавалерию. (Чин армейского майора по Табели о рангах соответствовал носимому им до суда чину штабс-капитану лейб-гвардии.) Майор Квитницкий неустрашимо сражался во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, обретя в течение одного года ордена Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Золотое оружие, румынские ордена Железной Короны и «Vertute militara», чины подполковника и полковника — всё это за боевые отличия. Тем не менее, на протяжении ещё нескольких лет, пока генерал Милютин оставался военным министром, полковника Квитницкого не назначали командиром части.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

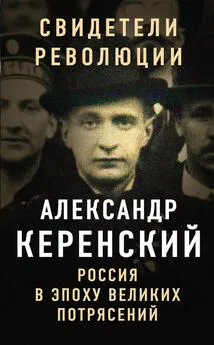

![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/1057836/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase.webp)