Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры

- Название:Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05355-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры краткое содержание

Холера и сегодня – смертоносная болезнь, но в российских столицах, Петербурге и Москве, эта «азиатская гостья» не появлялась уже очень давно. А когда-то ее приход полностью менял ритм жизни горожан, их повседневный быт: они обряжались в набрюшники, старались не выходить на улицу натощак, обтирались оливковым маслом и принимали всякие другие меры, дабы не попасть в быстро растущие скорбные списки. Везло не всем: семь петербургских холерных эпидемий унесли жизнь семидесяти тысяч горожан; в числе жертв недуга оказались великие Карл Иванович Росси и Петр Ильич Чайковский.

Обо всем этом и идет речь в новой книге известного журналиста и историка, лауреата Анциферовской премии Дмитрия Шериха. Перед читателем пройдет вереница имен тех, кто погиб, кто выжил, и тех, кто с эпидемиями сражался; в книге представлены самые значимые холерные адреса Петербурга, приведены многочисленные свидетельства мемуаристов.

Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но следом и в самом деле холера пошла на убыль, о чем говорят и данные статистики:

11 июля – 527 заболевших и 213 умерших;

12 июля – 639 заболевших и 183 умерших;

13 июля – 525 заболевших и 197 умерших;

14 июля – 422 заболевших и 216 умерших;

15 июля – 454 заболевших и 200 умерших;

16 июля – 424 заболевших и 177 умерших.

Жесткие меры дали результат, но власть – зная, видимо, со слов врачей о длительности и коварстве холерного «хвоста» – не прекращала действия, направленные на борьбу с эпидемией. Комиссариат продовольствия, например, «решил воздерживаться от выпуска к распределению рыбы и овощных продуктов», президиум Союза пищевиков постановил, что «все заведения квасных и минеральных вод, а также и мелкие колбасные и конфектно-кондитерские мастерские должны быть временно закрыты, впредь до выяснения результатов обследования их в санитарно-гигиеническом отношении». Районные власти Выборгского, Спасского района и Охты запретили уличную торговлю съестным, прохладительными напитками и мороженым.

Попутно шло обследование общественных столовых, которое «установило в общем удовлетворительную постановку дела общественного питания в Петрограде». Правда, «Северная коммуна» в вечернем выпуске от 14 июля сообщала: «Для обследования помещений бывш. гостиницы „Астория“ и открытой при ней общественной столовой, где имели место несколько случаев холерных заболеваний, создана особая комиссия… Одновременно будет проведена тщательная дезинфекция всего помещения, с каковой целью столовая в течение двух дней (14-го и 15-го июля) будет закрыта. Прикрепившимся гражданам будет предоставлена возможность получить очередные обеды в других столовых».

Сообщалось также, что во всех общественных столовых «в срочном порядке устанавливаются умывальники» и что «все посетители обязаны до получения талона на обед предварительно мыть руки», а «несоблюдающим этого условия кассирши не будут выдавать талоны».

Возникали и вопросы довольно неожиданные. Читатель помнит, должно быть, как умеренное употребление красного вина причислялось в 1866 году к перечню полезных при холере средств. Возник вопрос о красном вине и в 1918 году, но с обратным результатом: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой, рассмотрев подробно и всесторонне вопрос о снабжении населения красным вином, признала, что сдабривание красным вином в противохолерных целях питьевой воды не имеет оснований, а более целесообразным является примесь различных кислот. В виду этого комиссия постановила: отпуск вина, в лечебных целях, производить из аптек, под строгим контролем, больницам, лазаретам, амбулаториям и холерным пунктам, а частным лицам по рецептам врачей».

Да и какое вино, если в Петрограде не хватало тогда даже элементарных продуктов питания? Не случайно Григорий Зиновьев в июле 1918 года обращался к товарищам из других губерний с воззванием: «В Петрограде на почве голода развилась холера. Заболеваний несколько сот в день. Бороться с холерой, когда мы не имеем возможности регулярно выдавать хотя бы четверть фунта хлеба и должны заменять хлеб селедками, крайне трудно. До нового урожая остается несколько недель. Помогите нам пережить трудное время. Шлите хлеб и другие продукты, сколько только можно».

Некоторый эффект воззвание принесло, однако задача решена не была – и даже в конце 1918 года оставался острейший дефицит продовольствия в красном Петрограде. Была так же проблема дефицита рабочих рук: многие ушли из Петрограда в деревни, полуголодные рабочие трудились без большого энтузиазма, а холерная эпидемия со всеми ее летальными исходами рабочих рук требовала остро – хотя бы для того, чтобы своевременно хоронить тела умерших на Преображенском, Успенском и Богословском кладбищах.

Пришлось и здесь идти на неожиданные решения. Та же «Северная коммуна» сообщала: «Мобилизованы, ввиду скопления не закрытых гробов на кладбищах, особые коммунистические отряды для рытья могил. Первые отряды направлены будут на Успенское и Преображенское кладбища.

Эти отряды будут работать впредь до мобилизации буржуазии и создания из нее соответствующих отрядов».

Разумеется, мобилизация буржуазии не заставила себя долго ждать. Иронический и глумливый фельетон петроградской «Красной газеты» от 25 июля 1918 года тому свидетельство: «Счастливые люди – петроградские князья, графы и бароны. Им может позавидовать любой западноевропейский или американский рабочий.

Шестичасовой рабочий день, работа на свежем воздухе, вежливое обращение: нигде в мире рабочие не пользуются такими привилегиями.

Вот что значит Советская власть.

В царствование Николая Романова или Александра Керенского никто бы даже не поверил, что это возможно. А теперь это – факт.

Загляните-ка на Преображенское или Богословское кладбище. Там в тени деревьев, вдали от городской пыли, копоти и дыма, князья и графы роют могилы для холерных.

Сладок им честный труд, ни на что пожаловаться не могут, только одно обидно: общество плохое.

Подумайте только: князь Голицын, граф Воронцов-Дашков, барон Медем, князь Святополк-Мирский и вдруг известный коммерсант, сиречь купец, Плотицын!

Еще с полковником Коцебу можно мириться: все-таки военный. Но купчина – фи, его бы на княжеский порог не пустили в доброе старое время.

А тут стой рядом с ним, как с равным, целый день. Немного слишком демократична Советская власть».

Тем временем холера отступала. «Известия Народного Комиссариата здравоохранения» поясняли: «Рабочие не дали захватить себя врасплох, они быстро мобилизовали все силы свои и дружно начали бороться, спасая себя и свое дело. Они сознательно отнеслись к эпидемии, соблюдали все предписания, принимали предосторожности, – и это принесло большую пользу в подавлении „контрреволюционной“ холеры».

Статистика красноречива:

17 июля – 322 заболевших и 155 умерших;

18 июля – 331 заболевший и 141 умерший;

19 июля – 333 заболевших и 134 умерших;

20 июля – 244 заболевших и 127 умерших;

21 июля – 196 заболевших и 110 умерших;

22 июля – 193 заболевших и 68 умерших;

23 июля – 181 заболевший и 88 умерших;

24 июля – 209 заболевших и 71 умерший;

25 июля – 199 заболевших и 82 умерших;

26 июля – 154 заболевших и 93 умерших;

27 июля – 150 заболевших и 49 умерших;

28 июля – 143 заболевших и 56 умерших;

29 июля – 159 заболевших и 59 умерших.

После 29 июля число заболевших уже не поднималось выше 150. В августе был зафиксирован 2331 случай заболевания, в сентябре 1091. Холерный хвост, впрочем, привычно давал о себе знать до конца года: последнее заболевание было отмечено 22 декабря. Общая статистика эпидемии – 12 047 заболевших, 4305 умерших.

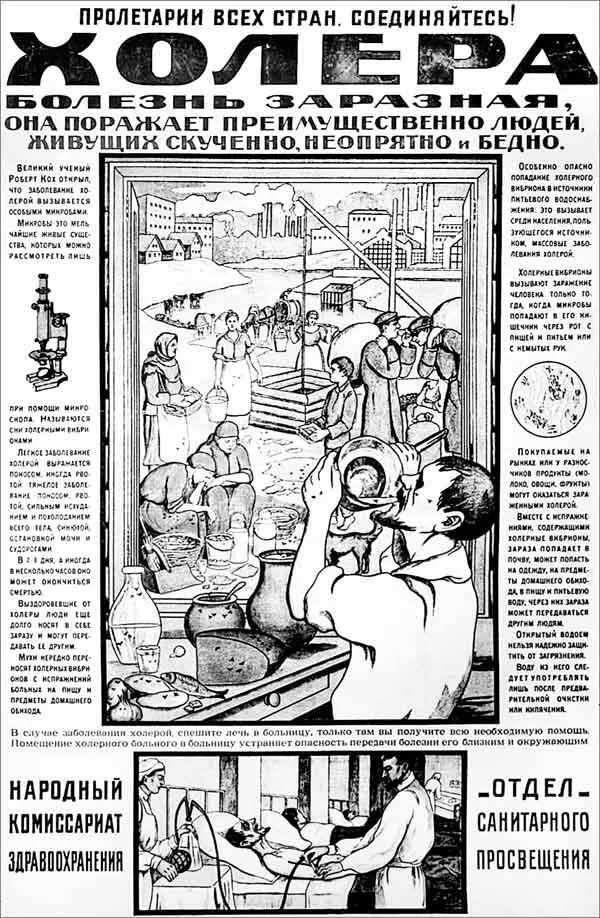

Противохолерная агитация

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Стивен Джонсон - Карта призраков [Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир] [litres]](/books/1065951/stiven-dzhonson-karta-prizrakov-kak-samaya-strashnaya.webp)

![Дмитрий Билик - Вторая столица [СИ]](/books/1088931/dmitrij-bilik-vtoraya-stolica-si.webp)