Джек Голдстоун - Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850

- Название:Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Института Гайдара

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-93255-383-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джек Голдстоун - Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850 краткое содержание

В этой книге известный американский социолог и политолог Джек Голдстоун объясняет, как Европа в XIX веке превратилась из периферийного и относительно отсталого региона в то место, где были осуществлены инновации грандиозного масштаба, чье могущество неизмеримо увеличилось, а благосостояние населения резко выросло. Было ли такое возвышение следствием какой-то уникальности Европы? Стало ли оно результатом изменений во взаимоотношениях региона с остальным миром? Отличался ли этот расцвет от других подобных периодов в истории человечества? Немногие историки способны ответить на такие вопросы лучше Джека Голдстоуна, посвятившего их осмыслению несколько десятилетий. В настоящей работе, опираясь на самые последние исследования в данной области, он предоставляет самой широкой аудитории свои зрелые размышления о причинах бурного развития Европы.

Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500-1850 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По сути, периоды роста цен были и временами экономического и демографического бума, когда население неуклонно росло, а торговля и городские центры развивались. В Англии во время революции цен XVI в. (примерно с 1550 по 1650 г.) население выросло с 3 до 5,2 миллионов, увеличившись приблизительно на 70%. Однако в ходе стабилизации цен в эпоху Просвещения (примерно с 1650 по 1730 г.) численность населения вначале сократилась до менее чем 5 миллионов, а затем сохранялась на этом уровне; в конце этого периода она составляла лишь 5,3 миллиона — то есть практически оставалась неизменной. Затем рост возобновился, а во время революции цен XVIII в. (примерно с 1730 до 1850 г.) население Англии утроилось почти до 17 миллионов {6} 6 Wrigley and Schofield, Population History of England, 528.

. Темпы роста крупнейших городов следовали аналогичной модели: население пяти крупнейших городов Англии более чем удвоилось за период между 1600 и 1675 гг., но за последующие 75 лет возросло всего на 50%. {7} 7 Chris Galley, The Demography of Early Modem Towns (Liverpool: Liverpool University Press, 1998), 5.

Схожая картина наблюдалась и в Евразии. Во всей Европе, в Османской империи и Китае XVI в. стал временем роста общей численности населения, стремительного развития городов, а также роста цен на землю, зерно и продукты животноводства. В конце XVII в., однако, наблюдался период застоя и упадка по этим же показателям.

И в разных странах они сближались, поскольку были тесно связаны с непосредственной деятельностью человека. Если лучшие погодные условия или не столь частые эпидемии способствовали росту населения в том или ином регионе, это обычно вызывало рост цен на продовольствие; люди поэтому производили больше продуктов питания и товаров для обмена на них, тем самым стимулируя развитие торговли. Городские центры, где встречались торговцы для заключения сделок, разрастались. Люди, не находившие работу или землю в сельской местности, также приходили в город — попытать счастья в ремесле или торговле. Производимое ими тоже выставлялось на продажу, увеличивая объем торговли и поддерживая ее.

Но с ухудшением погодных условий или началом эпидемий все обращалось вспять, подрывая рост населения на целые десятилетия. Во времена подобных спадов торговля часто нарушалась, торговцы становились банкротами, меньше людей перебиралось из деревни в город, а цены на продовольственные товары стабилизировались или даже падали.

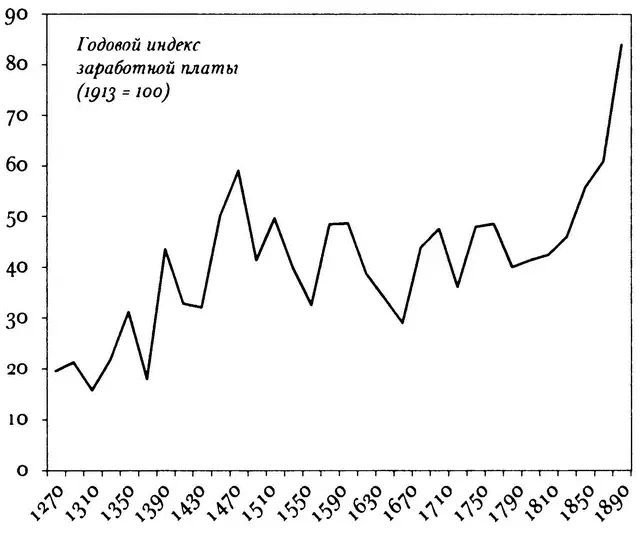

Как это ни странно, во времена этих спадов традиционно росла реальная заработная плата обычных работников, поскольку цены на продовольствие падали, и люди могли часто позволить себе покупать больше еды (при условии, что они могли найти работу). Как показано на рис. 2.2, во время последней части длительного ценового равновесия эпохи Возрождения (от 1450 до 1500 г.) реальная средняя заработная плата достигла своего наивысшего уровня (выше она стала только в XX в.). Во многих отношениях это было крайне неблагоприятное время — население опустошала Черная смерть, Столетняя война 1337–1453 гг. бушевала по всей Западной Европе. Итогом же было то, что рабочей силы недоставало, а заработки тех, кто выжил, были относительно высокими.

После роста, последовавшего за Черной смертью (1350–1410), заработная плата английских работников оставалась практически неизменной на протяжении четырех веков, вплоть до 1830 г. Только тогда заработки внезапно начали расти, так что к 1890 г. зарплата рабочих выросла, вдвое превысив уровень, остававшийся неизменным в период с 1410 по 1830 г.

Вкратце, история материальной жизни последних одной-двух тысяч лет представляет собой историю взлетов и падений, с небольшим общим прогрессом. В начале XIX в. рядовые рабочие в Англии и Голландии получали примерно ту же среднюю заработную плату, что и рабочие этих стран 300 лет тому назад. В 1800 г. простые люди могли иметь доступ к большему разнообразию продуктов развивавшейся местной и международной торговли, но не могли позволить себе больше продовольственных товаров или лучшие жилищные условия, чем их прапрапрапрапрадеды.

На протяжении веков периоды процветания торговцев и землевладельцев, покупавших и продававших продовольственные товары и преуспевавших, когда цены росли, перемежались периодами, благоприятными для рядовых рабочих, зависевших от заработной платы или натурального сельского хозяйства в сочетании с ремесленничеством и живших относительно неплохо, когда цены на продукты питания были стабильными или падали. Мировая экономическая история до начала XIX в. демонстрирует множество примеров подъемов и спадов, варьирующихся в зависимости от различных областей и групп населения, но с относительно небольшими общими изменениями.

Уровень жизни, таким образом, на протяжении многих столетий поддерживался в рамках довольно устойчивой системы. И все же мы можем задать вопрос: существовали ли серьезные различия между разными регионами? Даже если европейцы и китайцы переживали свои взлеты и падения, не стали ли европейцы богаче и успешнее к 1800 г. в результате произошедших изменений?

Имеющиеся данные не подтверждают эту точку зрения. Если мы посмотрим на базовые показатели физического благосостояния населения, такие как средняя продолжительность жизни или потребление калорий в среднестатистической семье, мы обнаружим, что между китайцами и англичанами в начале XIX в. практически не было различий и что они намного опережали другие страны Европы, вроде Италии и Германии. (Эти вопросы будут рассмотрены более подробно в главе 5.)

Продолжительность жизни людей во многом зависела от того, как хорошо они питались, и здесь мы вновь обнаруживаем свидетельства удивительно сходных условий по всей Евразии. Роберт Аллен, Джек Голдстоун и Кен Померанц проанализировали доходы китайских и английских семей с точки зрения калорий или количества пищи, которую они могли купить. Полученные ими данные показывают, что в середине XVIII в. большинство китайских семей потребляло, вероятно, столько же или больше пищи, чем большинство английских семей. Эти семьи не обязательно занимались теми же видами деятельности: в 1750 г. большинство китайских семей все еще были крестьянами, занимавшимися земледелием и кустарными промыслами, а большинство английских семей возглавлялось наемными сельскохозяйственными или промышленными рабочими. И все же их средний уровень потребления калорий оказывается практически таким же или чуть ниже, чем у китайцев {8} 8 Robert Allen, “Agricultural Productivity and Rural Incomes in England and the Yangtze Delta c. 1620 — c. 1820”, Economic History Review (forthcoming, 2008); Jack A. Goldstone, “Feeding the People, Starving the State: China’s Agricultural Revolution of the I7th/18th Centuries”, (paper presented to the Global Economic History Network, Irvine, California, 2003); Kenneth Pomeranz, The Great Divergence (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

.

Интервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)