Андрей Богданов - Мятежное православие

- Название:Мятежное православие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-3290-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Мятежное православие краткое содержание

Корни громких политических процессов над инакомыслящими, имевших идеологическую и назидательную подоплеку, уходят в глубь веков русской истории. Стяжательствующее духовенство и Иван Грозный против монаха-проповедника Артемия; всесильный патриарх Филарет против поэтов князя Ивана Хворостинина и Антония Подольского; абсолютный монарх — «солнце» — Алексей Михайлович с сонмом русских и иноземных православных иерархов против протопопа Аввакума; сверхмощный карательный аппарат петровского государства и «мудроборцы» во главе с патриархом Иоакимом против просветителя Сильвестра Медведева — вот неполный перечень событий и героев книги.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Мятежное православие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для взаимоотношений писателя со светскими властями характерен эпизод с арестом в конце 1887 года филолога М.А. Новоселова и его товарищей, распространявших не пропущенную цензурой статью Толстого «Николай Палкин». Толстой сам отправился в Московское жандармское управление с требованием освободить арестованных или посадить его, автора статьи. «Думаю, — писал в этой связи московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков министру внутренних дел, — помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера, принятая относительно графа Л. Толстого, окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения». «Высочайше повелено принять к сведению», — пометил на докладе министр, выражая волю императора Александра III. Посему начальник Московского жандармского управления генерал Слезкин с улыбкой сообщил Толстому: «Граф, слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить». Арестованные были освобождены. Ту же линию в отношении Толстого продолжал император Николай II со своими министрами и жандармами.

Иное дело — церковные власти, вынужденные постоянно защищаться от наиболее резких обличений Льва Николаевича. «Я ведь в отношении православия — вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя», — писал граф в 1882 году. Через два года, осуждая содержание книги московского митрополита Макария «Православно-догматическое богословие», Толстой писал еще более определенно: «Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ» {159} .

Разумеется, официальная церковь, ее цензура, проповедники и печать не оставались в долгу, приписывая Толстому все и всяческие пороки, изображая его чуть ли не дьяволом во плоти, всячески стремясь ограничить распространение его взглядов и опорочить писателя. Выдающиеся писатели и ученые церковного звания не участвовали в этой травле. Те же «умственные силы» Синода, те деятели официальной церкви, кто мешал Толстому и нападал на него, напоминали пигмеев, пытающихся связать гиганта нитками и заглушить его голос своим писком. Терпя поражение за поражением, духовное ведомство все более склонялось к крайним мерам относительно писателя.

В 1886 году обсуждалась мысль о заточении Толстого в Суздальский монастырь-тюрьму. В 1888 году херсонский архиепископ Никанор писал, что «мы (Синод. — А, Б,) без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему… Толстому». В 1891 году в речи «О лжеучении графа Л.Н. Толстого» харьковский протоиерей призвал предать писателя анафеме; речь была опубликована, но не возымела действия. В 1892 году до Толстого дошла весть, что за отлучение его от церкви выступает московский митрополит; мнение Синода было сформировано, обер-прокурор К.П. Победоносцев присоединился к нему. Однако император Александр III запретил открытое преследование писателя.

После смерти Александра III вопрос об отлучении Толстого вновь стал на повестку дня. О необходимости этого акта писал в 1896 году сам Победоносцев. Ко Льву Николаевичу неоднократно посылались духовные лица с целью склонить его к возвращению в православие. Граф был непреклонен и, принимая гостей, избегал разговоров на церковные темы. Однако он продолжал писать — и в ноябре 1899 года харьковский архиепископ Амвросий составил проект постановления Синода об отлучении Толстого, который по неизвестным причинам вновь не был принят. Возможно, церковные власти надеялись на «естественное» разрешение конфликта: Толстой был уже стар и, по-видимому, близок к смерти.

В 1900 году, когда газеты сообщили о серьезной болезни Льва Николаевича, по всем епархиям было «конфиденциально» разослано письмо «О запрещении поминовения и панихид по Л.Н. Толстом в случае его смерти без покаяния». Подписано оно было первоприсутствующим членом Синода митрополитом Иоанникием. Помимо указанного в заглавии и мотивированного в тексте предписания, в письме прямо говорилось, что Толстой достоин анафемы: «Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю православия объявляет чуждыми церковного общения».

Особое озлобление духовного ведомства было связано с выходом в 1899 году романа «Воскресение». Несмотря на многочисленные цензурные исправления и изъятия, роман сохранял колоссальную обличительную силу. Помимо прочего, под именем Топорова Толстой вывел в романе обер-прокурора Синода Победоносцева. Он, по словам писателя, «как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.

Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, — думал и говорил, что народ любит быть суеверным.

Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят, и едят ее, и потому их надо кормить падалью» {160} .

В декабре 1900 года Л.Н. Толстой так охарактеризовал обер-прокурора Синода в письме к императору Николаю II: «Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека, это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю — Победоносцевым».

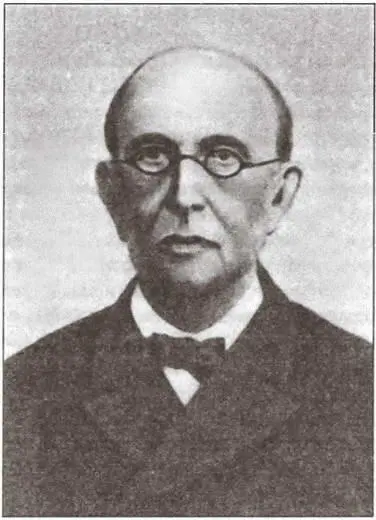

К.П. Победоносцев (1827–1907), чья неукротимая «охранительная» деятельность усугубила глубокий кризис Русской православной церкви и привела, по словам Г. Флоровского, к «отступлению Церкви из культуры» {161} , решился наконец на шаг, ставший подлинным символом этого «отступления». Считается, что инициатива отлучения Толстого исходила от митрополита Антония, ставшего в 1900 году первоприсутствующим членом Синода. Есть, однако, обстоятельства, заставляющие сомневаться в этом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: