Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва – Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-05378-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.

Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.

Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.

И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подлинные обстоятельства смерти Мандельштама неизвестны. По официальным данным, он умер от паралича сердца 27 декабря 1938 года в одном из пересыльных лагерей Дальнего Востока. Сохранилось множество легенд о последних днях поэта. По одной из них, Мандельштама видели в партии заключенных, отправлявшихся на Колыму. Но на пути туда он будто бы умер, и тело его было брошено в океан. По другой легенде, его расстреляли при попытке к бегству, по третьей – забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба, по четвертой – он повесился, «испугавшись письма Жданова, которое каким-то образом дошло до лагерей». О каком именно письме Жданова идет речь, неизвестно. Еще по одной легенде, Мандельштам вообще не был отправлен на каторгу. Он так и остался жить в Воронеже, пока туда не пришли немцы. Они-то будто бы и расстреляли поэта. Кому было удобно свалить вину за гибель поэта на немцев, остается только догадываться.

Но существуют легенды, которые отрицают насильственную смерть поэта. Согласно этим легендам, он или отбывал новый срок в режимном лагере за уголовное преступление, или «жил с новой женой на Севере».

Надо сказать, что сквозь все лагерные легенды о Мандельштаме красной нитью проходит один знаменательный сюжет. Все они рассказывают о нем как о «семидесятилетнем безумном старике с котелком для каши, когда-то писавшем стихи, и потому прозванном Поэтом». В год трагической гибели поэту Мандельштаму было всего 47 лет.

На 8-й линии Васильевского острова в шестиэтажном доме № 31, построенном в 1910–1911 годах по проекту архитектора В. И. Ван дер Гюхта, в 1920–1930-х годах жил брат Осипа Мандельштама – Александр, у которого «в каморке над черной лестницей» поэт неоднократно останавливался, приезжая в Ленинград. Здесь он написал одно из лучших своих стихотворений, посвященное своему любимому городу. Измученный, издерганный и загнанный в угол, предчувствуя скорый конец, он признается в любви к единственной своей родине Петербургу – Петрограду – Ленинграду.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать!

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

В 1991 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска с памятным текстом: «В этом доме в декабре 1930 года поэт Осип Мандельштам написал „Я вернулся в мой город, знакомый до слез…“»

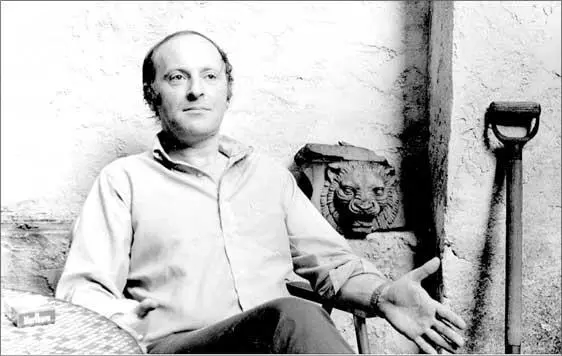

Через два года после трагической смерти Иосифа Мандельштама, 24 мая 1940 года, в Ленинграде, в еврейской семье родился другой великий Иосиф – Иосиф Бродский. Его отец, Александр Иванович Бродский, был военным фотокорреспондентом, после войны работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах. Мать, Мария Моисеевна Вольперт, работала бухгалтером. Стихи начал писать сравнительно поздно, но, если верить одной из семейных легенд, однажды, увидев галерею портретов лауреатов Нобелевской премии, будущий поэт будто бы воскликнул: «Я тоже буду в их числе».

В ранней юности характер Бродского отличался возрастной строптивостью, максимализмом и неуживчивостью. Дело осложнялось непростыми отношениями с родителями, особенно с отцом. Возможно, сын не мог простить отцу того, что был назван Иосифом в честь Сталина. Отец был преданным коммунистом, верным ленинцем и непримиримым борцом с вражеской идеологией. Так, например, когда Иосиф бросил школу, Александр Иванович, «желая предостеречь сына от еще более безрассудных поступков», отнес его личный дневник в Большой дом. Будто бы с этого момента мальчик был взят на заметку органами.

Бродский был исключительно категоричен не только по отношению к творчеству своих коллег по поэтическому цеху, но и в оценках их внутренних качеств. Чаще всего эти оценки были нелицеприятными и далеко не лестными. Сергей Довлатов в «Записных книжках» рассказывает, как однажды в Америке навестил Бродского в госпитале. «Вы тут болеете, а зря. Евтушенко между тем выступает против колхозов». Бродский еле слышно ответил: «Если он против, я – за».

Иосиф Александрович Бродский

Тут надо сделать необходимое отступление. Бродский, несомненно, ценил творчество раннего Евтушенко, но был нетерпим к наиболее отвратительным человеческим чертам, буквально выпиравшим из всех пор модного в шестидесятых годах поэта. Евтушенко был жаден до славы и завистлив к коллегам по творчеству. Отсюда, как утверждает городской фольклор, произрастают корни взаимной неприязни двух поэтов. Евтушенко не мог не чувствовать за своей спиной дыхание соперника. Говорят, однажды его вызвали в ЦК КПСС и напрямую спросили, талантлив ли Бродский, на что Евтушенко будто бы ответил: «Талантлив, но к русской поэзии стихи Бродского отношения не имеют».

И выдворение Бродского из страны, если верить фольклору, прошло не без участия Евгения Евтушенко. Будто бы накануне принятия окончательного решения в беседе с председателем КГБ Ю. В. Андроповым Евтушенко сказал, что для Советского союза было бы лучше не преследовать Бродского как диссидента, что может негативным образом отразиться на репутации страны в глазах Запада, а выслать его на этот самый Запад. И это якобы стало решающим аргументом в пользу высылки. Потом уже Евтушенко пытался оправдаться в глазах общественного мнения тем, что намекнуть «куда следует» о предпочтительном для него выезде за границу будто бы просил его сам Бродский. Впрочем, эту версию Бродский категорически отрицал.

«Бродский тоже не сахар», – любили говаривать его товарищи по перу. Напомним, что этот колкий каламбур, якобы придуманный художником Вагригом Бахчаняном, на самом деле имеет давнюю фольклорную предысторию. Фамилию Бродский в начале XX века носил хорошо известный в России поставщик сахара. После Февральской революции махровые антисемиты при случае любили напомнить непосвященным, что кому принадлежит в этом мире: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого». Эту поговорку мы уже упоминали. Был ли в родстве герой нашего очерка с тем давним сахарозаводчиком, мы не знаем, но соблазн воспользоваться сходством фамилий оказался настолько велик, что фольклор не мог себе в этом отказать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: