Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия

- Название:Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2015

- Город:Мн.

- ISBN:978-985-18-3584-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия краткое содержание

Эта книга «отца» белорусской историографии М.В. Довнар-Запольского вышла в свет в 1891 году. С тех пор она не переиздавалась, поэтому практически неизвестна современным читателям. Между тем, ее содержание по-прежнему представляет значительный интерес для всех, кто интересуется историей белорусского народа.

Предлагаемое издание состоит из трех частей. В первой дано географическое описание земель кривичей и дреговичей. Во второй кратко изложена политическая история Полоцкого, Смоленского и Туровского княжеств. В третьей, дополнительной, части помещены статьи ряда авторов, знакомящие с современными взглядами на историю кривичей и дреговичей.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Северные кривичи стояли у истоков создания Новгородской Руси, при этом древнепсковский диалект отождествляется с северокривичским. Западные кривичи создали Полоцк, а южные — Смоленск (Гнёздово). В латышском языке по сей день русских называют кривичами (латыш. krievi, латг. krīvi ), Россию — Кревией (латыш Krievija), а Белоруссию — Балткревией (латыш. Baltkrievija).

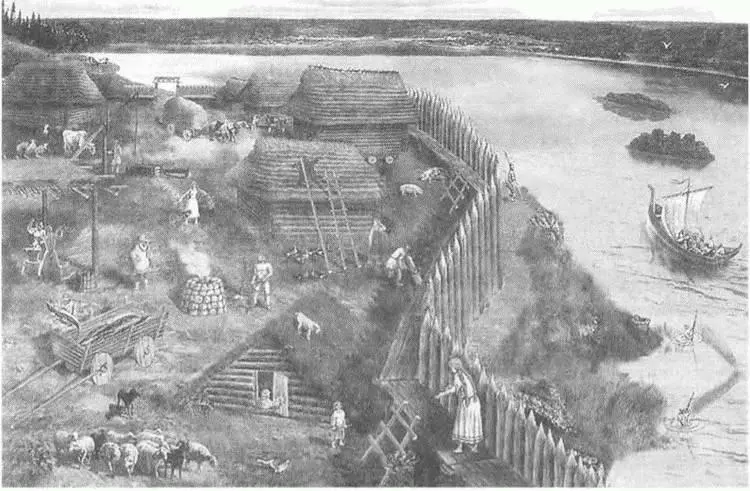

Во всех регионах кривичи тесно взаимодействовали с варягами. Византийский император Константин VII Порфирогенет писал, что кривичи делают лодки, на которых русы ходят в Царьград.

В Ипатьевском списке кривичи упомянуты в последний раз под 1128, а полоцкие князья названы кривичскими под 1140 и 1162 гг. После этого кривичи больше не упоминаются в киевских и новгородских летописях. Однако племенное имя кривичи ещё довольно долго употреблялось в иностранных источниках (вплоть до конца XVII века).

Кривичи (наряду с вятичами) активно колонизировали восточные земли (современные Тверская, Владимирская, Костромская, Рязанская, Ярославская и Нижегородская области, север Московской, а также Вологодчина), где они, возможно, ассимилировали, а возможно оттеснили местные финские племена дьяковской культуры.

Юго-западная, полоцкая ветвь кривичей также именуется полочанами. Вместе с дреговичами, радимичами и некоторыми балтийскими племенами (ятвягами, пруссами) эта ветвь кривичей составила основу белорусского этноса.

Отличительной чертой погребений кривичей являются длинные курганы — валообразные земляные насыпи. Все длинные курганы содержат захоронения по обряду трупосожжения. Кривичская курганная культура отличается от синхронных славянских культур Поднепровья. Другими кривичскими артефактами являются бронзовые серповидные височные кольца, стеклянные бусы, ножи, наконечники копий, серпы, керамика (пряслица и горшки, изготовленные на гончарном круге).

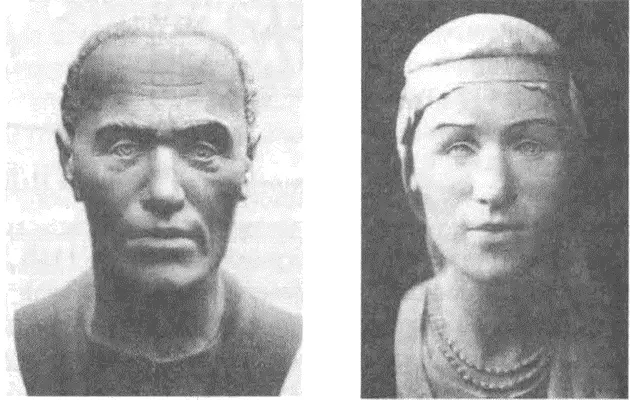

Для кривичей был характерен высокий рост, долихоцефалия, узкое лицо, выступающий волнистый нос, очерченный подбородок — тип, характерный для валдайского типа и нордической (северной) расы в целом. В.В. Бунак в 1932 году пришёл к заключению о сходстве долихоцефальных кривичей с аллеманами, как представителями северного типа, а восточных кривичей — с сублапоноидным населением.

(Википедия)ДРЕГОВИЧИ

Дреговичи (старославянское дъреговичи; белорусское дрыгавiчы). Это название союза племен, обитавших в IX–XII веках на территории Гомельской, Минской, Брестской и Гродненской областей современной Беларуси. Восточными соседями дреговичей были радимичи, северо-восточными — кривичи, северо-западными — ятвяги и литва, южными — древляне.

Возможно, что название происходит от славянского слова дрегва или дрягва, что значит «болото» (на белорусском дрыгва — «трясина»).

При заселении территории Беларуси, дреговичи двигались с юга на север (к реке Неман), что указывает на их южное происхождение. Летописи говорят о происхождении дреговичей от осевших на территории Беларуси племён белых хорватов, сербов и хорутан, пришедших в VI–VII веках.

Под именем другувитов (греч. δρουγουβιται) дреговичи были известны императору Константину Порфирогенету (Багрянородному) — как племя, подчинённое Киевской Руси. Летопись также упоминает, что дреговичи имели некогда свое княжение. Столицей княжества был город Туров.

Подчинение дреговичей киевским князьям произошло, вероятно, в X веке. На территории дреговичей образовалось впоследствии Туровское княжество, а северо-западные земли вошли в состав Полоцкого княжества.

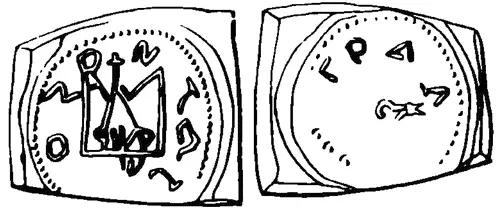

Известны археологические памятники дреговичей IX–X веков: остатки земледельческих поселений, курганы с трупосожжениями и небольшие городища. Наиболее типичный этноопределяющий признак дреговичей — крупные металлические бусы, покрытые зернью.

(Википедия)ДРЕГОВИЧИ И ТУРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Дреговичи — объединение племен, известное по археологическим памятникам и письменным источникам. Согласно исследованиям археологов, территория расселения дреговичей простиралась: на севере — до линии верховья Немана — Заславье — Логойск — Борисов — Эсьмоны; на юге — она значительно переходила Припять; на востоке — достигала Днепра; на западе — до Западного Буга и верховьев реки Нарев.

В VI–VIII вв. предшественниками дреговичей были племена так наз. пражской культуры. На территории расселения дреговичей сохранились археологические памятники: городища, селища, курганные могильники с погребальным обрядом трупосожжения (с X века — могильники с обрядом трупоположения на горизонте или в подкурганной яме). Изредка в курганах встречаются невысокие деревянные срубы, накрытые крышей.

Погребальный инвентарь сравнительно бедный: глиняные горшки, пряжки, огнива, топоры, наконечники копий; в женских погребениях преобладают украшения (стеклянные цветные бусы, разнообразные по форме и размерам, бронзовые височные кольца с заходящими концами, перстни, браслеты и т.п.). Характерная племенная примета — большие медные или серебряные бусины, украшенные зернью — напаянными на поверхность бусин мелкими серебряными шариками. Другая племенная примета — височные кольца-заушницы из круглой проволоки, на которых закреплено по три металлические бусины небольших размеров.

Дреговичи принадлежали к племенам, наиболее развитым в социальном плане, они находились на заключительном этапе распада родоплеменного строя, имели свои политические объединения — «княжения».

Занимались рыболовством, охотой, собирательством, огородничеством, скотоводством, а также земледелием, прядением и ткачеством.

Свидетельство высокого уровня развития дреговичей — возникновение на их землях городов. С X века по письменным источникам известен Туров, с XI — Брест (Берестье), Минск (Менеск) и Пинск, с XII века — Слуцк (Случеск), Клецк (Клеческ), Рогачев, Мозырь, Дрогичин Надбужский, по археологическим материалам — Давыд-Городок. В XIII веке известны Каменец, Копыль, Кобрин и другие города. В городах процветали ремесла: гончарное, кожевенное, костерезное, ювелирное, по обработке дерева и железа и другие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: