Сергей Севрюгин - Амазонки, савроматы, сарматы – развенчанный миф. Версия 1.1

- Название:Амазонки, савроматы, сарматы – развенчанный миф. Версия 1.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4474-0961-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Севрюгин - Амазонки, савроматы, сарматы – развенчанный миф. Версия 1.1 краткое содержание

Книга стирает границу в дуальном мире. Раскрывается страшная тайна под семью замками о назначении амазонок. Многовековая история просвечивается через призму истрепанных и утерянных языков. Красивые и сильные люди древности перестают быть дикими и злыми варварами, ими становимся мы.

Амазонки, савроматы, сарматы – развенчанный миф. Версия 1.1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако одного благоприятного фактора для столь существенного изменения в скотоводческом хозяйстве, видимо, было недостаточно. Сарматы, как, впрочем, и все кочевники, крепко держались за свои традиции, в особенности за привычный состав стада. Нарушить их мог, по-видимому, только очень сильный неблагоприятный для ведения традиционного кочевого хозяйства фактор. В лесостепном Подонье им был более высокий, чем в степи, снежный покров. Здесь его высота к концу зимы достигает 20– 30 см, тогда как, например, в степях Северного Причерноморья – менее 10 см. Хорошо известно, что при толщине снежного покрова более 40 см возможно лишь стойловое содержание домашних животных. Поэтому в донской лесостепи подвижное скотоводство могло развиваться лишь при наличии в стаде большого количества лошадей. Лошадь – единственное тебенюющее животное средней полосы Евразии. Она способна добывать корм зимой из-под снега. Установлено, что большая доля лошадей в поселениях и городищах раннего железного века лесостепной и лесной полосы Восточной Европы определялся в первую очередь большей приспособляемостью ее добывать себе корм в суровых климатических условиях с высоким снежным покровом.

О том, что в природно-климатических условиях лесостепного Подонья лошадь круглый год могла находиться на подножном корму, свидетельствует хорошо известный факт обитания здесь вплоть до середины XVIII в. диких лошадей-тарпанов. По сообщению академика Гмелина, тогда они встречались даже в окрестностях Воронежа. Здесь необходимо еще учесть то обстоятельство, что приведенное свидетельство относится ко времени максимального похолодания (так называемый малый ледниковый период XV – XVIII вв.). По мнению многих современных исследователей, на рубеже нашей эры климат юга России был несколько иной – более жаркий и менее влажный, с малоснежными зимами. Объективно это благоприятствовало распространению скотоводческого хозяйства на север в глубинные районы лесостепи.

Таким образом, экологические условия лесостепного Подонья начала I тыс. н. э. способствовали сложению у перекочевавших сюда сарматов коневодческой модели скотоводческого хозяйства. Это были сарматы-коневоды, основу благосостояния которых составляло разведение лошадей. Скорее всего, их хозяйство было полуоседлым с ограниченным радиусом кочевания. Длительные перекочевки на большие расстояния здесь были не нужны в силу того, что продуктивность зеленой массы лесостепи в несколько раз превышает таковую в злаковой зоне степи.

О большей степени оседлости лесостепных сарматов свидетельствуют и многочисленные следы их присутствия в поселениях и городищах, открытые в последние годы.

По наблюдениям этнографов, образование этнонимов по хозяйственным особенностям как раз характерно для этносов со специализированным хозяйственно-культурным типом. Заметим, что подобный способ образования этнонимов-иноназваний был очень широко распространен в античности, особенно у грекоязычных авторов («лотофаги», «ситофаги», «галактофаги», «ихтиофаги» и т. п.). В передаче Птолемея этноним «сарматы-гиппофаги», скорее всего, являлся греческой калькой с местного ираноязычного названия, полученного его информаторами от степных сарматов.

Вряд ли этот этноним служил для обозначения какого-то особого, сильно отличного от сарматов народа. Но все же он подчеркивал некоторые хозяйственные особенности лесостепных сарматов, проявившиеся на составе стада. Любопытно, что тот же Птолемей в описании народов Азиатской Скифии «по ту сторону Имава» упоминает гиппофагов-скифов. «Северные области этой Скифии населяют абии-скифы, области под ними – гиппофаги-скифы, за ними простирается область Авзакитида и под ней, еще у названного Горметериона, – область Касия, под ней хаты-скифы, затем область Ахаса и под ней у Эмодских гор – хауранеи-скифы». Видимо, не случайно александрийский ученый локализует и этих гиппофагов где-то на северной периферии Азиатской Скифии, где археологически также довольно отчетливо прослеживаются признаки развитого коневодческого хозяйства [26].

Здесь необходимо внести дополнение рассказом о том, что автор настоящего исследования в раннем детстве в начале 60-х гг. XX в., проживал в г. Канаш ЧАССР, в силу обстоятельств часто оставался под присмотром в татарской семье, строго соблюдавшей традиционные устои своего народа.

Одно из ярких впечатлений от этих контактов – рассказы Анай, старшей женщины в семье, о культуре разведения лошадей специально для употребления в пищу. Оказывается, лошадь на мясо должна быть кобылой, её растили стреноженной на специально выбранных лужайках почти с рождения и до забоя. Даже лёгкие нагрузки для такой лошади были очень дозированными. В общем, это целое искусство.

Чуваши – сословие сарматского мира

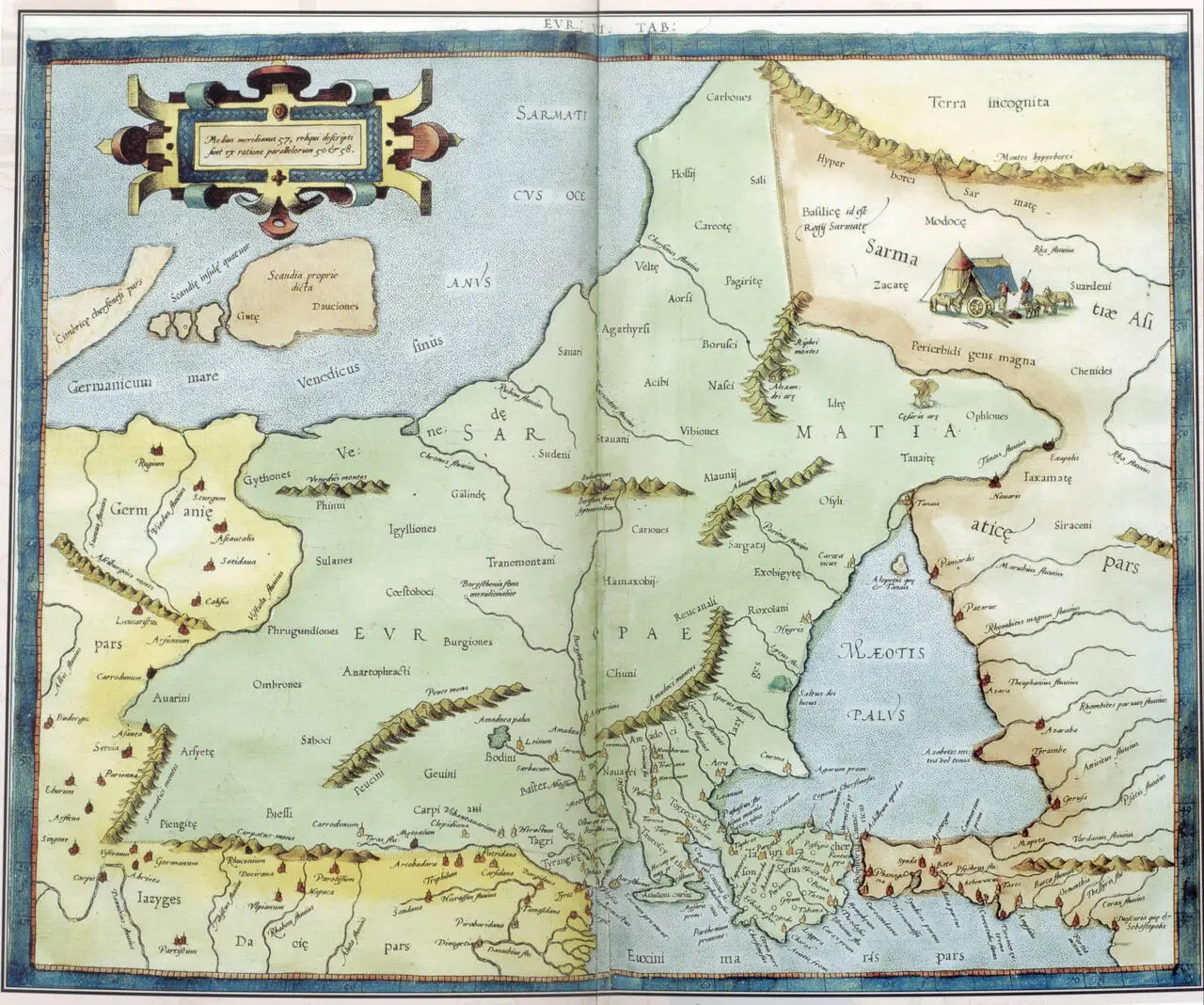

Вернёмся к рассмотрению – карты Птолемея (2 век н. э.).

Рис. 23. Клавдий Птолемей Герард Меркатор карта Европы VIII Кельн 1584 год.

Сразу необходимо обратить внимание на то, что река Дон (Tanais) делит евразийское пространство на Сарматию европейскую и азиатскую.

На карте часть территории Среднего Поволжья обозначена как Suardini – тут же вспоминается Сардиìния (итал. Sardegna [sar’deɲɲa], сард. Sardigna [sar’dinja]) – остров в Средиземном море, расположенный к западу от Аппенинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Некоторые египтологи (В. Б. де Руже, Ф. Ж. Шаба и др.) Сардов ассоциируют с одним из «народов моря» – шардана, совершившего попытку вторжения в Египет во время правления Мернептаха и Рамзеса III (XIII – XII вв. до н. э.) [35]. Если прочитать это слово с помощью чувашского словаря, то получим су/ар/тинěс,где су –гидроним, ар –арии (водные арии), уточняющее тинěс –море. су/ар/тинěс моряки, исповедующие архаичные верования, ар/хĕр/шангде ар –арии, хĕр –дева, шан —вера, вера арийских дев. Также допустимо предположить, что понятие суаруточняющее понятие çар –орда, войско, армия.

Возможно Клавдий Птолемей – греческий географ и картограф, не имея в своём распоряжении языково-письменных средств, способных точно передать исконную транскрипцию слова суартинěс,вынужден был обозначить место как suardini,где dini –его попытка воспроизвести понятие тинěс.Последующие учёные с подачи Н. И. Ашмарина превратили suarв сувар, савир, сабир ćуаć, ćуаз, ćы̆ваć —, а за частью словосочетания diniне увидели тинěс –море.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: