Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Название:Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05137-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов краткое содержание

Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и проходят по заданному маршруту. А поможет разобраться в хитросплетениях московских переулков известный москвовед и писатель Сергей Романюк.

Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В январе 1844 г. известный тогда архитектор, обвенчавшись вторым браком с вдовой его друга архитектора Ф. М. Шестакова, переехал в этот дом и прожил в нем 24 года, до кончины в 1868 г. Рядом с ним — трехэтажный жилой дом под реконструкцией (№ 10), также стоящий на земле усадьбы Глебовой-Стрешневой. В 1842 г. тогдашняя владелица купчиха Анна Эларова получила разрешение выстроить двухэтажный каменный дом, позднее надстроенный. В 1847 г. он перешел к семье Колли, выходцев из Шотландии, занимавшихся коммерцией и банковскими операциями, в Москве был известен банкирский дом «Колли и Ашенбах». В этом доме жили и ученые из семьи Колли: физик, профессор Московского университета Роберт Андреевич, и его брат химик-органик, профессор Московского технического училища Андрей Андреевич, установивший строение глюкозы.

В конце XVII — начале XVIII в. Милютинский переулок назывался Казенным, возможно, по Казенной слободе. Нынешнее название переулок получил, как это часто случалось в Москве, по фамилии самого приметного его жителя Алексея Яковлевича Милютина, который в 1714 г. завел здесь «шелковую, лентную и позументную фабрику на свои собственные деньги и своими мастеровыми людьми, своим старанием прежде других фабрик». Его лично знал Петр I, по рассказам, Милютин показал ему сотканные на ткацком станке собственного изобретения шелковые ткани и получил разрешение завести фабрику.

Первое время она помещалась в нескольких «деревянных поземных хоромах», а сам хозяин жил в «одинаких жилых малых полатах», в которых «с нуждою» помещался. Дело шло медленно, оно требовало много расходов и внимания. Были приглашены армяне-мастера из Астрахани «для чистки и пряжи и крашения шелков» и для обучения учеников «ленты и позументы ткать, гладкие и фигурные узоры набирать и рисовать, чему он сам умеет». Постепенно производство расширялось, продукции требовалось все более, и приходилось ленты делать «новых маниров», для чего приходилось «обрасцов по нескольку из-за моря выписывать». В 1720-х гг. строятся каменные производственные помещения.

При императрице Анне Иоанновне он, «находясь при Высочайшем дворе комнатным истопником», пожалован в потомственные дворяне. Роду Милютиных был дан герб, где изображались три серебряные вьюшки (прозрачный намек на придворные обязанности нового дворянина).

Его мануфактура была самой старой и самой большой в Москве — к концу XVIII в. на ней трудились 350 работников. После кончины основателя она перешла к его племяннику Михаилу.

Его внуки удостоились отдельных статей в энциклопедии. Самый старший, Дмитрий, реформатор русской армии, прожил долгую жизнь — он видел Пушкина, участвовал в войнах на Кавказе и против Турции, был военным министром и умер 95 лет в чине генерал-фельдмаршала в начале прошлого столетия. Средний брат, Николай, прожил 54 года, он был выдающимся государственным деятелем, активным участником освобождения крестьян от крепостной зависимости. Самый младший, Владимир, жил меньше всех — он скончался в 29 лет, но и за время, отведенное ему судьбой, стал известен как незаурядный публицист, автор нескольких талантливых книг по экономике. О родовом доме в Милютинском переулке сохранились интересные воспоминания Дмитрия Милютина.

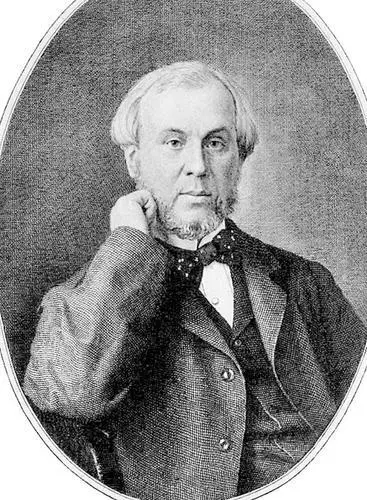

Николай Алексеевич Милютин

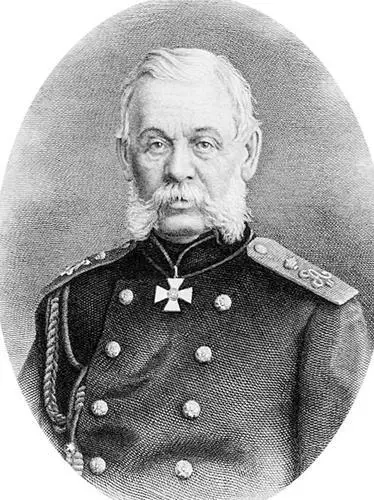

Дмитрий Алексеевич Милютин

После пожара 1812 г. фабрика постепенно пришла в упадок и закрылась, а владение разделилось на два участка — № 14 и 16.

Участок под № 14 в 1829 г. купила М. Ф. Секретарева, а в 1882 г. он переходит во владение купца Фердинанда Фульда, торговавшего химическими, москательными товарами и мелкими металлическими изделиями, потом к полковнику Херодинову, у которого в 1850–1860 гг. главный дом нанимала семья купца Ивана Васильевича Щукина, у которого было 11 детей, и многие из них стали известными собирателями и знатоками.

Дом № 14 известен тем, что связан с памятью поэта Валерия Брюсова. Его дед, крепостной крестьянин из Калужской губернии, получил вольную, переехал в Москву и разбогател на торговле пробкой, а вот отец, получив наследство, занимался самообразованием и увлекся литературой. Мать Брюсова была дочерью мещанина из Лебедяни, поэта-самоучки. Они наняли дом в Милютинском переулке, и в нем 1 (13) декабря 1873 г. родился будущий поэт, основатель русского символизма.

В метрической книге Евпловской церкви было записано: «…родился Валерий, — крещен 6-го числа, родители его Московский 2-й гильдии купеческий сын Мясницкой слободы Яков Косьмин Брюсов и законная его жена Матрона Александровна, оба православного вероисповедания, восприемники были: Лебедянский второй гильдии купеческий сын Яков Александрович Бакулин и Московской 2-й гильдии купеческая дочь девица Елизавета Косьмина Брюсова, крестил священник Дмитрий Добронравов с причтом».

В этом доме Брюсовы жили до 1877 г., когда был приобретен собственный дом на Цветном бульваре (№ 22).

Здесь же жил П. И. Бартенев, издатель исторического журнала «Русский архив».

Вернемся к милютинскому участку — дом № 16, стоящий по красной линии улицы, сохранился по крайней мере с XVIII в., позднее он был надстроен третьим этажом. Этот участок в 1829 г. перешел к майору Платону Митькову — его брат Михаил был членом Северного общества декабристов. Дом во дворе — одно из пушкинских мест Москвы. В 1834–1837 гг. тут жили родственники А. С. Пушкина — его тетка Елизавета Львовна с мужем Матвеем Михайловичем Сонцовым (Солнцевым) и двумя дочерьми — кузинами поэта. Он писал Наталье Николаевне 11 мая 1836 г. о посещении этого дома: «Был я у Солнцевой. Его здесь нет, он в деревне. Она зовет отца к себе в деревню на лето. Кузинки пищат, как галочки». В 1837 г. Сергей Львович Пушкин, живший в этом доме, узнал о гибели своего сына. Е. А. Баратынский вспоминал, что он «как безумный долго не хотел верить» страшному известию. «Мне остается одно, — сказал тогда ему Сергей Львович, — молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл».

Дом № 16 по улице — памятник театрального прошлого Москвы. В его подвале — восемь окон слева от входа во двор были лет двадцать назад заложены — в 1912 г. начались спектакли «Летучей мыши», первого московского театра миниатюр, выросшего на основе капустников артистов МХТ. На занавесе вместо чайки была изображена летучая мышь:

Мышка, ты так мила, резва,

Мышка, твоя афишка

Мала, пестра,

Смешна, остра…

Создатель этого театра, артист Никита Балиев, был одним из первых конферансье в России. Даже это слово — «конферансье» — до его выступлений не было известно. Атмосфера отдыха, непринужденной беседы, общения со зрителем — все это было заслугой Балиева. Обладая незаурядным вкусом, он сумел поставить дело так, что выступать на подмостках его театра считали за честь многие известные артисты. Современники вспоминали, что на эти актерские «ужины шуток» приглашалась вся Москва, а сам Балиев приобрел репутацию «самого большого мастера на самые маленькие пьесы». Биография этого театра началась с маленького подвальчика в доме Перцова, на Пречистенской набережной. Здесь после спектаклей собирались актеры и их гости, шутили, смеялись, отдыхали, выступали перед товарищами на маленькой сцене. Но Шаляпин и Собинов не пели, а… демонстрировали французскую борьбу, Станиславский показывал фокусы, а Качалов танцевал польку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: