Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Название:Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05137-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Романюк - Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов краткое содержание

Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и проходят по заданному маршруту. А поможет разобраться в хитросплетениях московских переулков известный москвовед и писатель Сергей Романюк.

Чистые пруды. От Столешников до Чистых прудов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помещение театра в Милютинском переулке уже значительно больше старого. Стены его были украшены панно, в углу зрительного зала виднелся фонтан в виде струившей слезы трагической маски, сделанной известным скульптором Н. А. Андреевым. Театр был необыкновенно популярен в Москве — его зеленоватая карточка с изображением летучей мыши и со словами «„Летучая мышь” разрешает вам посетить ее подвал» была предметом сокровенных желаний многих, здесь выступали такие знаменитости, как Шаляпин и Баттистини, Собинов и Качалов, Савина и Варламов. Здесь состоялся дебют будущей известной певицы Валерии Барсовой. К сезону 1915 г. театр перешел в свое третье помещение, в подвал только что отстроенного дома в Большом Гнездниковском переулке, 10.

В подвале же этого дома обосновалось тоже театральное предприятие — так называемая массалитиновская школа, руководимая артистами Художественного театра Н. О. Массалитиновым, Н. А. Подгорным и Н. Г. Александровым. В этом же памятном в истории русского театра месте 24 ноября 1916 г. спектаклем «Зеленое кольцо» родилась 2-я студия Художественного театра.

В доме № 16 в 1920-х гг. были и квартиры актеров К. Н. Еланской, И. Я. Судакова, И. М. Раевского.

В 1920-х гг. здесь был клуб ветеранов польского рабочего движения. Перед ними неоднократно выступал Юлиан Мархлевский, один из основателей Коммунистической партии Польши, именем которого переулок назывался в 1927–1990 гг.

Издавна этот переулок был центром притяжения для поляков, живших в Москве, и неудивительно, что в нем была построена католическая польская Петропавловская церковь.

История появления первой в Москве католической церкви начинается с времени Петра, когда его близкий помощник генерал Гордон, католик по вероисповеданию, испросил разрешения на строительство церкви. До того московские власти наотрез отказывались давать такое позволение — в Москве давно существовали протестантские кирхи, но католических и в заводе не было — как огня боялись покушений на «чистоту» православной веры. После 1812 г. многие католики переселились из бывшей Немецкой слободы в центр города, и они начали ходатайствовать о постройке церкви поблизости. Городские власти в лице генерал-губернатора князя Д. В. Голицына были отнюдь не против, но требовался и отзыв представителя официальной церкви. Голицын запросил митрополита Филарета, но не только он, но и Синод заняли непримиримую позицию: «Построение вновь церкви иностранного вероисповедания близко к центру города и на видном месте не может признано удобным и приличным и не может не сопровождаться неблагоприятными впечатлениями древней столицы, которой средоточие ознаменовано древнею святынею и священными памятниками православной церкви и царского благочестия…» К чести Голицына, он не прислушался к мнению мракобесов и разрешил строительство. Краеугольный камень здания польской римско-католической церкви был заложен 16 сентября 1839 г. (архитектор А. О. Жилярди), а освящение возведенного здания по измененному проекту (архитектор А. Ф. Шимановский) состоялось в июне 1849 г. Кроме церкви на участке находились богадельня и женская гимназия, жилой дом для причта и библиотека римско-католического благотворительного общества, где проходили заседания религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, и еще многие другие учреждения. В этой церкви отпевали «святого доктора» Федора Петровича Гааза. Толпы собрались его проводить на Немецкое кладбище. В ней крестили Владислава Ходасевича. Он вспоминал: «Очень важная во мне черта — нетерпеливость, доставившая мне в жизни много неприятностей и постоянно меня терзающая. Может быть, происходит она от того, что я, так сказать, опоздал родиться и с тех пор словно все время бессознательно стараюсь наверстать упущенное… Первым проявлением моей нетерпеливости было то, что я поспешил увидеть свет на две недели раньше, чем мне полагалось. Это событие произошло в 1886 году, 16 мая по старому стилю, в полдень… Поторопившись родиться, поторопился я совершить первую в моей жизни бестактность: досточтимому отцу Овельту, настоятелю польской церкви (что в Милютинском переулке), при погружении меня в купель совершенно отчетливо показал я нос. Достоверное предание о сем происшествии сохранилось в семье».

Польская церковь Петра и Павла

В советское время в здании бывшей церкви находились польский клуб, Госпольтеатр, польское культурно-просветительное общество «Труд». С уничтожением национальных обществ, газет, театров большевики вознамерились устроить в бывшей церкви кинотеатр — разобрали внутренние стены, пробили новые проемы, но в 1946 г. передали здание институту «Гипроуглемаш», который его значительно перестроил для своих нужд. Первоначальная псевдоготическая декоративная обработка сохранилась на стенах обеих флигелей.

Участок бывшей католической церкви с начала XVIII в. принадлежал князю Михаилу Петровичу Черкасскому и его наследникам, у которых его прикупила в 1777 г. вдова гвардии майора В. Л. Петрово-Соловово и соединила со своим участком на углу с Бобровым переулком (№ 20). На этом участке перед самым 1917 г. началось строительство большого и красивого доходного дома (№ 20/2) по проекту архитектора В. Е. Дубовского, но из-за войны достраивалось по упрощенному проекту А. М. Калмыкова. В 1930-х гг. в доме была квартира архитектора К. С. Алабяна, автора театра Красной армии, павильона Армении на ВСХВ и многих жилых зданий. С 1934 по 1946 г. в доме жил известный художник Е. Е. Лансере, удивительно разнообразный по своим интересам, — он был, как его называли, «гениальным иллюстратором» книг, акварелистом, театральным художником, скульптором, мастером станковой картины и монументалистом. И во всех этих областях изобразительного искусства Лансере добился удивительных успехов.

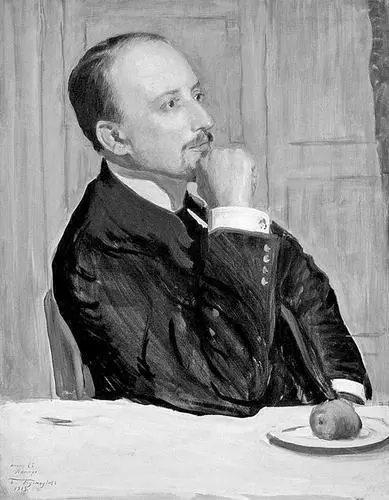

Б. М. Кустодиев. Портрет Е. Е. Лансере. 1913 г.

Бобров переулок, названный по фамилии купца Василия Бобра, до 1922 г. назывался Юшковым — по владельцу углового с Мясницкой дома (№ 21). В Бобровом переулке, почти на самом переломе, стоит дом (№ 4), выходящий за красную линию, что заставляет предположить его древность. И действительно, он датируется по крайней мере XVIII в. (в конце века владельцем был надворный советник Ф. М. Протасьев), но здание требует натурных обследований, так как в нем могут быть обнаружены и более древние части. Здесь в 1875–1886 гг. помещалась одна из самых известных дореволюционных московских газет — «Русские ведомости». Это владение приобрели с помощью железнодорожного магната, соиздателя газеты В. К. фон Мекка. Редакция занимала две комнаты в бельэтаже, одна — кабинет редактора, а другая, с одним длинным столом, была занята сотрудниками. Вход в редакцию был со двора, и там же находилась типография. Этот невзрачный дом помнит многих известных деятелей русской культуры, сотрудничавших в «Русских ведомостях». Имена Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. А. Тимирязева, Н. К. Михайловского, И. И. Мечникова неоднократно появлялись на страницах этой популярной в кругах передовой русской интеллигенции газеты. П. И. Чайковский в 1872–1876 гг. вел в газете «Музыкальную хронику»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: