Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков

- Название:Записки палеонтолога. По следам предков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наука» Ленинградское отделение

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков краткое содержание

Преследуя лошадей, бизонов и мамонтов, добывая пушного зверя, первобытные охотники продвигались в каменном веке на север по долинам рек Русской равнины и Сибири. В поисках следов давно минувших событий в животном мире четвертичного периода автор изучал великие «кладбища» зверей в долинах рек Русской равнины и Сибири, участвовал в раскопках пещер в Крыму, на Кавказе, Урале и в Приморье, исследовал древние рисунки на скалах. Описанию его путешествий на лодках, вертолетах, верхом и пешком при палеонтологических исследованиях мамонтовой фауны во многих районах нашей страны посвящена эта книга.

Записки палеонтолога. По следам предков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При раскопках под такими-то убежищами в местах скоплений рисунков бакинские археологи и обнаружили кости первобытных туров, джейранов, козлов, куланов и даже челюсть гепарда. [1] Устное сообщение Д. В. Гаджиева.

В 1945 г. я показал бакинскому археологу Исааку Джафарзаде основные участки обнаружения рисунков Беюкдаша, и тот организовал с 1947 г. их систематический учет и изучение. Наиболее интересной личной находкой Джафарзаде была, пожалуй, надпись на одном из камней, высеченная легионерами «блистательного» и «молниеносного» XII легиона императора Домциана в 90-х годах нашей эры. Эта надпись отчетливо доказывала, что после неудачного похода Помпея на древних албанцев римляне все же проникли до берегов Каспийского моря и устроили привал под скалами Гобустана.

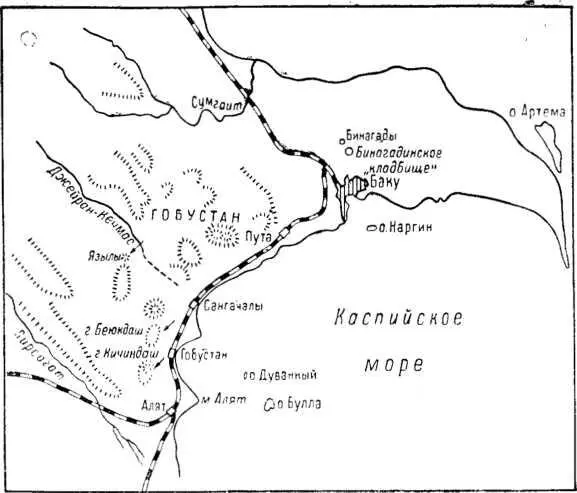

Рис. 13. Участки петроглифов Гобустана (показаны стрелками).

После 20-летнего изучения рисунков Исаак Джафарзаде опубликовал Альбом, посвященный древнему искусству неолитических и позднейших племен Гобустана. Он пришел к выводу, что большая часть рисунков Гобустана относится к эпохе неолита, меньшая — к мезолиту, веку бронзы и различным векам нашей эры. К сожалению, эти датировки даже по такой археологической шкале слабо документированы. Сюжет, стиль, техника выполнения, размеры рисунков — все это мало доказательные вещи, и не случайно, что Джафарзаде даже не пытался обосновать свои соображения. Столь же мало познавательного дали в этом направлении и остро полемические сумбурные экскурсы и попытки географических корреляций А. Формозова (1969). Его «I, II, III пласты» рисунков и попытки абсолютных датировок с точностью до тысячелетия не более доказательны, чем у Джафарзаде. Хорошо отличаются только рисунки кочевых пастухов последних веков нашей эры. Линии этих рисунков, прочерченные небрежно и поверхностно — в виде неровных царапин обломками ножей, кинжалов,— имеют белесый или палевый цвет, свежи, не покрыты лишайниками, не законсервированы. Такие рисунки крайне примитивны и изображают чаще всего всадника на лошади, иногда домашних животных: быков, лошадей, одногорбых верблюдов. Это жалкое подражание искусству древних мастеров. Между тем латинская надпись, вырубленная бронзовыми или железными зубилами, законсервирована на первый взгляд так же основательно, как и линии большинства неолитических рисунков, изображающих козлов, быков и людей.

Консервация рубленых линий рисунков объясняется процессами миграции солей в толще известняковых глыб. Намокание скал после дождя и их высыхание сопровождаются выщелачиванием солей кальция в глубинных участках глыб известняка, их миграцией и выпотеванием на поверхности с образованием плотной кальцитовой корочки. Этот процесс захватывает на протяжении веков и каждое новое поранение поверхности камня, будь то прорубленная линия рисунка или надписи. Иногда у такого законсервированного желобка контура рисунка возникают даже повышения краев, образующие небольшие валики. Не исключено, что именно процесс образования консервирующей корочки, его скорость и толщина кальцитового покрова могут дать реальную основу для датировок рисунков.

Особенностью скал Гобустана является еще их своеобразное выветривание и образование пленок лишайников. Некоторые свежие поверхности разломов скал оказываются без притока растворов, а следовательно без консервации, и начинают подвергаться более или менее энергичной ветровой эрозии с образованием каверн, расположенных либо беспорядочно, либо в виде ячеек, сот, разделенных сеткой твердых стенок. В результате некоторые глыбы со временем превращаются как бы в пустотелые «шкафы», «чемоданы» и в конце концов рассыпаются в прах. Пленки пустынных серых, коричневых, оранжевых и зеленоватых лишайников покрывают не все поверхности. Лишайники селятся преимущественно на устоявшихся наклонных поверхностях глыб камня.

Как бы то ни было, петроглифы Гобустана зафиксировали после бинагадинских асфальтов следующий — послеледниковый (голоценовый) этап истории фауны млекопитающих Восточного Закавказья. При сопоставлении видового состава изображенных животных с составом костных остатков из раскопок древних стойбищ получилась довольно правдивая картина смены фауны. Наш тщательный просмотр рисунков на месте и эстампов Джафарзаде в его Альбоме позволил составить список видов животных эпохи неолита и ранних веков металлов. Он насчитывает 22 вида.

Из 985 рисунков (по Альбому Джафарзаде, 1973), зарегистрированных в трех местах их скоплений — у холмика Язылы под Джингирдагом, у Беюкдаша и у Кичикдаша, — 348, т. е. 34.3%, изображают человека (не считая гребцов или воинов, сидящих в лодках и схематично или условно обозначенных палочками — зарубками). О них речь позднее. Остальные 587 рисунков — изображения животных: рыб, пресмыкающихся, птиц, зверей.

Три великолепных рисунка метровой длины посвящены рыбам, а именно несомненной белуге, изображенной, возможно, в 1/2—1/4 натуральной величины. Из рептилий — 5 изображений змей, определить которых точнее невозможно, но скорее всего это либо страшная ядом и коварством гюрза, либо агрессивный и огромный желтобрюхий (малиновобрюхий) полоз — обычные змеи Гобустана и в наши дни, которых особенно боится местное население. Среди рисунков зверей обильны копытные, составляющие основу пищевых рационов древних насельников-охотников, а потом и хозяйства скотоводов. В убывающем порядке копытные дали такое соотношение: безоаровые козлы — 224 (41.7%), быки — 102 (18.8%), лошади — 44 (8.2 %), куланы — 34 (6.3 %), олени — 29 (5.4%), джейраны —26 (4.8%), кабаны — 7 (1.3%), бараны — 6 (1.1%). Возможно, такое соотношение связано не только с эмоциями древних мастеров, но и с практической значимостью видов.

Хищные — всего 7 видов — представлены львом с характерной кисточкой на хвосте — 11 (2.0 %), барсом, тигром или гепардом — 5 (0.9 %) и единичными изображениями лисиц, волков, медведя, куницы, гиены. Из домашних хищных присутствуют изображения собаки — 6 (1.1 %) и кошки — 4 (0.7 %). Имеется единственный, при этом неудачный рисунок зайца — обычного зверька в Гобустане и в наши дни. Изображений птиц совсем мало. На камне 63 верхнего уступа Беюкдаша представлена какая-то птица, напоминающая гуся, да на камне 258 нижней террасы той же горы показан всадник с ловчим соколом или ястребом на правой руке.

Древние рисунки эпохи неолита в Гобустане в большинстве вполне реалистичны. Животные изображались в профиль с конечностями одной стороны тела. Большего требовать от древних умельцев нельзя. Шершавая поверхность известняка имела мало сходства с холстом наклонного мольберта, как и кремневый остроконечник — с бронзовым резцом Фидия или кистью Рубо и Сомокиша.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: