Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков

- Название:Записки палеонтолога. По следам предков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Наука» Ленинградское отделение

- Год:1981

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Записки палеонтолога. По следам предков краткое содержание

Преследуя лошадей, бизонов и мамонтов, добывая пушного зверя, первобытные охотники продвигались в каменном веке на север по долинам рек Русской равнины и Сибири. В поисках следов давно минувших событий в животном мире четвертичного периода автор изучал великие «кладбища» зверей в долинах рек Русской равнины и Сибири, участвовал в раскопках пещер в Крыму, на Кавказе, Урале и в Приморье, исследовал древние рисунки на скалах. Описанию его путешествий на лодках, вертолетах, верхом и пешком при палеонтологических исследованиях мамонтовой фауны во многих районах нашей страны посвящена эта книга.

Записки палеонтолога. По следам предков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

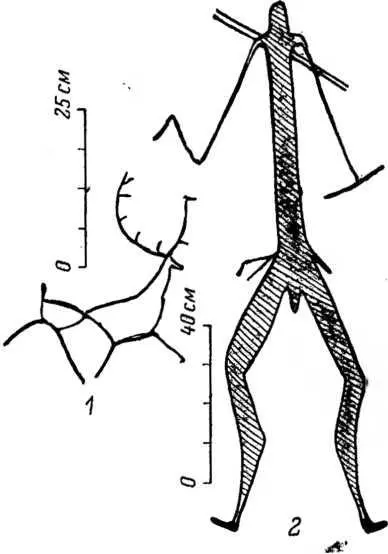

Рис. 16. Петроглифы горы Беюкдаш.

1 — олень, камень 22, 2 — воин, камень 39.

По нашему убеждению, анималистические сюжеты на скалах — это художественное воплощение эмоций древних гобустанцев под влиянием увлекательной действительности. Можно, конечно, приписывать этим рисункам и роль опосредованных фетишей в первобытных магических обрядах, культовых ритуалах. Ведь изобразительное искусство изредка бывало и бывает результатом более или менее сложных парапсихологических переживаний. Не следует сомневаться и в том, что рациональная расшифровка этих петроглифов возможна только на основе широких историко-этнографических параллелей и сравнений. Легкомысленные наскоки и умозаключения наезжих археологов и искусствоведов, без оценки всех фактов, относящихся к древнему быту, хозяйству, экономике и истории гобустанских племен, мало что могут добавить к простой констатации характера и состава петроглифов. Особенно это относится к изображениям лодок с их носовыми украшениями в виде зубчатой спирали или светящегося диска (солнца?). Мы уже высказывали в печати мысль о том, что рисунки лодок могли быть нанесены мореплавателями — пришельцами, поклонявшимися солнцу, а также местными мастерами, владевшими мореходным искусством. Существование рыбного промысла у неолитических и раннеметаллических (века бронзы) племен подразумевало и владение мореходными средствами, а следовательно, и связями с югом Каспия, где был лес, пригодный для кораблестроения.

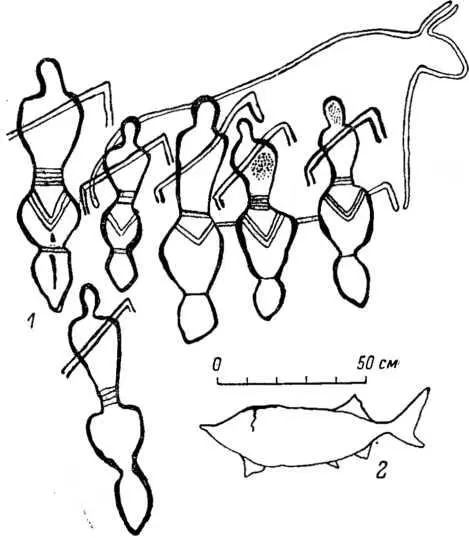

Рис. 17. Петроглифы горы Беюкдаш.

1 — амазонки (?) Гобустана, камень 78; 2 — белуга, камень 104.

Что касается животного мира, то в петроглифах он нашел довольно полное отражение и, что для нас особенно важно и ценно, состав изображавшихся животных подтвержден костными остатками зверей в слоях раскопов под скальными стенками с древними панорамами.

* * *

В 50-х годах усилиями научной общественности район петроглифов Гобустана был объявлен заповедным. Тем не менее строительные организации Баку предприняли разработку известняка на плато Беюкдаша. Посередине его была выпилена грандиозная ступенчатая выемка 300×400×20 м в виде опрокинутой усеченной пирамиды. Транспортировка известняка предполагалась вначале по наклонному туннелю, прорубленному в восточной стенке горы, и по автомобильной дороге, проложенной через участок наиболее интересного скопления рисунков. В связи с протестами ученых туннель был замурован, а блоки известняка перевозились по подвесной канатной дороге до железнодорожной станции Гобустан.

Гобустанский национальный парк еще ждет действенного культурного надзора и хозяина-исследователя — археолога и палеонтолога. Здесь необходимо категорически запретить выпас отар овец, устройство пикников среди скал. Необходимо также снести столбы подвесной дороги, по которой транспортировался известняк из центра столовой горы Беюкдаш, а на месте бывшего машинного строения установить павильон-музей.

Перспектива зоологического обследования древних языческих святилищ в ущельях Кавказа уже в 40-х годах манила меня в связи с работой над историей и географией фауны этой страны.

Еще западноевропейские путешественники позднего средневековья, гостившие у черкесов, — Жан де Люк, Спенсер и другие — упоминали о своеобразных жертвоприношениях, которые устраивались некоторыми племенами Предкавказья. Было известно, что в так называемых дзуарах — священных рощах, пещерах — и на живописных холмах в особые праздники устраивались пиршества, а черепа съеденных диких и домашних парнокопытных складывались в общую кучу или развешивались на деревьях и под навесами скал. Охотники приносили в святилища вываренные черепа добытых косуль, оленей, козлов, серн, зубров, посвящая их божеству охоты Авсати вне зависимости от праздников. В результате за ряд столетий накопились своеобразные остеологические коллекции, изучение которых, по моему мнению, могло улучшить представление о прежнем распространении диких копытных и о развитии животноводства горных племен. Академик А. Я. Гюльденштедт видел черепа зубров в пещере ущелья Уруха в начале прошлого столетия, а известный кавказский натуралист Н. Я. Динник напечатал в 1890 г. описание специальной экскурсии в пещеру Урухского ущелья Олисай-Дон.

В моем сознании возникали горы неворошенных черепов быков, овец, зубров, оленей, кавказских козлов, пересыпанных вековыми слоями пыли. Смутно маячила надежда отыскать в этих коллекциях остатки лосей. О лосях, живших на Кавказе, скупо звучали слова древних трактатов, и зоологи вели академические споры по поводу достоверности этих сообщений уже в течение столетия. Мне чудились дикие картины средневековых охот в живописных ущельях, где гибкие горцы кололи кольями и пронзали стрелами обезумевших от ужаса рогатых исполинов.

И вот в начале августа 1947 г. с благословения академика Е. Н. Павловского мы едем скорым поездом из Ленинграда в Орджоникидзе. Мой помощник молодой зоолог Олег Семенов-Тян-Шанский бодро цитирует по утрам Лермонтова, вдохновляясь предвкушением горных походов. Он уже давно прославил себя в Лапландском заповеднике отличными биологическими очерками о северных животных. В Орджоникидзе мы провели короткие консультации с местными зоологами, получили разрешение от Совета Министров Северной Осетии на исследование святилищ, и нанятый грузовичок помчал нас по предгорной наклонной равнине к Алагиру. Ближайшей целью было Ардонское ущелье и знаменитое капище Реком.

Обширная Владикавказская наклонная равнина, выполненная наносами левых притоков Терека, ныне вся распахана под посевы, но чувствуется, что еще совсем недавно, менее сотни лет назад, она была покрыта широколиственными лесами. От этих лесов сохранилась только священная роща Хетаг близ Алагира, с вековыми вязами, липами и невиданно крупными деревьями лесного ореха. Наши поиски в ней святилища были безуспешны. Как оказалось, в порядке «антирелигиозной пропаганды и выполнения плана заготовок утиля» огромная куча черепов была вывезена из Хетага перед второй мировой войной на костеобжигательные заводы.

Миновав Алагир с его белыми домиками и садами яблонь, мы попали в устье Ардонского ущелья. Первая гряда невысоких гор носит здесь название Лесистого хребта. Сглаженные меловые увалы покрыты буково-грабовыми лесами и кустарниками. Субтропическое тепло и влажность царили сейчас в этих ущельях, заросших орешником, гигантскими лопухами, борщевником. Куртины ольхи были обвешаны колючими и гладкими лианами. Над речкой и в стенках меловых обрывов, промытых много тысячелетий тому назад, виднелись местами уютные ниши, гроты, пещеры. Дальше горы резко повышались, ущелье суживалось, обрывы скал начали громоздиться один над другим, уходя под облака. Начиналась теснина второй гряды — Скалистого хребта. Наш грузовичок подлезал под скалы, нависшие в диком хаосе, рычал на выбоинах, но продолжал рваться вперед. Вдруг стало светло и просторно. Как-то внезапно мы очутились в другом мире — в ландшафте внутренних продольных долин и горной степи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: