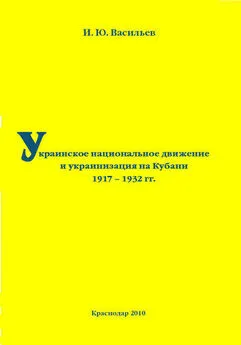

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05824-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание

Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?

В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.

Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Была и другая причина. Советский национальный проект в 1930-х гг., да и в дальнейшем, теоретически был слабо разработан. По сути, конструированием советской общности так никто всерьез и не занялся. Его всесторонняя разработка, которая позволила бы определить приоритеты, найти оптимальные пути его реализации и, используя общую динамику развития страны, успешно внедрять в жизнь, была заменена некоторыми важными, но далеко не единственно возможными практическими шагами в этой области. В конце концов сложилось такое положение, когда социально-политические процессы в стране, объективно способствующие формированию национальной общности, намного опережали их осмысление и надлежащее теоретическое оформление. В тех же случаях, когда это происходило (в основном уже в последние десятилетия существования Союза), живой творческий процесс, как верно замечает российский историк В. И. Котов, зачастую подменялся откровенным начетничеством, схоластикой и парадной риторикой, выхолащивающими из перспективного в целом проекта рациональные и прогрессивные элементы [1325]. Считалось, что все сделается само собой. Препятствовал утверждению проекта и идеологический догматизм (особенно в национальной сфере), так мешавший поступательному развитию страны.

Таким образом, оба момента: 1) несоответствие государственного устройства СССР нуждам построения советской общности людей и 2) несоответствие теоретического уровня осмысления новой общности тем потенциальным возможностям, которые были в ней заложены, – в конечном счете наряду с другими причинами обусловили неудачу этого национального проекта и развал Советского Союза. Поневоле возникают параллели с судьбой проекта общерусской нации и напрашиваются соответствующие выводы. Но это вовсе не означает, что советский народ был неким мифом, искусственной конструкцией, не оставившей следа в сознании и бытии. Можно сказать, что, как и проект большой русской нации, советский национальный проект (только в значительно большей степени) оказал бесспорное влияние на все народы СССР, и особенно на славянские, во многом определив их национальное самосознание, мироощущение, социальное поведение и обусловив их дальнейшую судьбу.

Не способствовали скорейшему сложению этой общности и некоторые субъективные обстоятельства. Новый курс в национальной политике был замечен обществом. Но в то время как одни восприняли его с радостью и удовлетворением, другие отреагировали на него с плохо скрываемым раздражением. В числе последних оказалось немало представителей партии и коммунистической интеллигенции, которые прочно придерживались левых взглядов и мыслили категориями пролетарского интернационализма. Превращение СССР в национальное и, что не менее важно, общенародное государство, поставившее интересы страны выше наднациональных, вызвало у этой влиятельной группы внутреннее отторжение и неприятие. Отсюда как раз и проистекали начетничество, выхолащивание живой сути из перспективного проекта, постоянный поиск внутренних врагов вместо плодотворной мирной работы. Эти люди считали ошибочным курс на «реабилитацию» исторического прошлого и отход от классовых позиций. Причем они не скрывали своих взглядов. Например, влиятельный литературовед В. Блюм был возмущен содержанием оперы «Иван Сусанин», пьесы «Богдан Хмельницкий», кинофильмов «Александр Невский», «Петр Первый», как искажающих исторические события и подменяющих советский патриотизм (очевидно, в его бухаринском понимании) пропагандой расизма и национализма. В своем негодовании он апеллировал к ЦК и лично к Сталину, правда не встретив у них поддержки [1326]: конкретно-исторические условия диктовали необходимость другого отношения к патриотизму. Подобных случаев обвинений патриотических произведений в национализме, расизме, антипролетарском характере, как и презрительного отношения к «возрождению белогвардейщины», насчитывалось немало.

Такая реакция была характерна для наиболее последовательных пролетарских интернационалистов, красных универсалистов, лиц с «экзистенциальной самоненавистью», значительная часть которых оказалась в числе идеологических противников Сталина. Особенно это было характерно для троцкистов, меньшевиков и сторонников былой левой оппозиции, как находившихся в эмиграции, так и остававшихся в стране. Узнав о «реабилитации» Сталиным слова Родина , меньшевики, например, с горечью отмечали, что предпринимаемые советским руководством шаги повторяют лозунги и цели белогвардейщины, выхолащивают классово-революционное сознание и подменяют его зоологическим национализмом и патриотизмом [1327]. Л. Троцкий был более прямолинеен и безапелляционен. Он также осудил Сталина и его соратников за поворот 1934 г. и их «национальный мессианизм» вообще и сделал вывод, что после его, Троцкого, изгнания из СССР «курс на международную революцию был ликвидирован». Он обвинял сталинцев в том, что они «забывают обо всем остальном мире… действуют, думают и чувствуют только “по-русски”» и что в СССР, наконец, завершился процесс, давно развивавшийся по нисходящей линии – от «революционного патриотизма к национал-реформизму» [1328].

Троцкий, организовавший за границей антисоветский 4-й Интернационал, продолжал отрицать за СССР право на развитие как самодостаточного политического и экономического организма и по-прежнему увязывал его будущее с «мировым и европейским социалистическим строительством». Основополагающим принципом возглавляемого им левого движения стал отказ от признания возможности построения социализма в одной стране. На деле это означало абсолютное неприятие уже ясно различавшейся трансформации СССР из базы мировой коммунистической революции в государство в привычном понимании этого слова. «Мы решительно отказываемся от задачи построить в “кратчайший срок” национальное социалистическое общество» [1329], – писал он еще в 1930 г. Это было открытым вызовом советскому руководству. Деятельность Троцкого, вновь, как и в 1923 г., вставшего на путь подготовки государственного переворота в СССР, была нацелена, как он сам откровенно писал, не на простую замену «одной команды руководителей другой». Его целью было изменение «самих принципов управления экономикой и культурой» [1330], которое означало бы превращение Советского Союза, образно говоря, обратно в «Совдепию». Апелляции к партии, призывы «устранить Сталина», «делать вторую революцию» и создавать подпольную компартию, противодействие троцкистов Советскому Союзу на мировой арене накаляли обстановку внутри страны и провоцировали репрессии против подлинных и мнимых оппозиционеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: