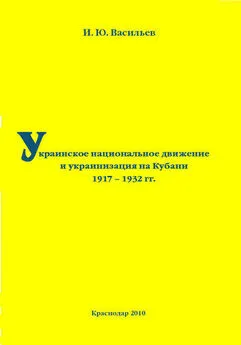

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05824-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание

Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?

В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.

Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В дальнейшем, на протяжении 1920-х гг., ни в составе интеллигенции, ни в том положении, которое она занимала в обществе и государстве, резких изменений не было. Вузы становились «путевкой в жизнь» для детей старой интеллигенции (благодаря уровню образования поступить им было легче, чем детям рабочих и крестьян), профессия давала возможность занять определенное место в обществе. Поэтому основная масса послереволюционной интеллигенции на Украине происходила, по терминологии тех лет, из мелкой буржуазии города и деревни [537]. И только с конца десятилетия государство приступило к активной подготовке новых кадров интеллигенции, что было вызвано их нехваткой в условиях начавшегося индустриального рывка. Этот процесс завершился к середине 1930-х гг., когда, согласно официальным установкам, появилась новая социальная прослойка – трудовая интеллигенция. К 1939 г. представителей профессий, связанных с умственным трудом, в УССР насчитывалось уже 839 616 [538].

Нельзя обойти стороной и еще один вопрос: можно ли относиться к интеллигенции как к чему-то единому? Интеллигенция неоднородна по своему социальному, профессиональному составу, значительную роль играет уровень подготовки и образования ее представителей, положение в обществе (которое, с одной стороны, является результатом их профессиональных качеств, а с другой – служит важнейшим условием для получения образования и места в жизни). Действительно, на первый взгляд трудно сравнить общественное положение, которое занимают сельский учитель и академик. Но при всем внешнем различии их объединяет специфика работы – умственный труд. Что же касается степени воздействия на жизнь общества, на сферу общественной мысли, то порой трудно сказать, у кого она больше – у кабинетного ученого или у простого учителя, работающего в постоянном контакте с широкими массами, особенно с детьми. От того, что учитель вложит в душу и голову маленького человека, зависит очень многое и в жизни этого человека, и в обществе в целом.

Конечно, можно говорить о «рядовой» массе интеллигенции и ее «элите» (например, профессорско-преподавательском составе вузов, академических институтов, представителях «свободных» профессий, объединенных в творческие организации или работающих самостоятельно) и исходя из этого анализировать силу их воздействия на жизнь общества. Но хотя данное разделение имеет место, оно достаточно условно, и обе эти группы весьма тесно связаны между собой. «Рядовая» масса интеллигенции принимает на вооружение мировоззренческие теории и доктрины, вырабатываемые «наверху», пропускает их через себя и несет в массы. А «элита», в свою очередь, «питается» настроениями, взглядами, практикой этой «рядовой» массы. Формально эти настроения должны идти от народа, быть народными по сути и лишь формулироваться интеллигенцией. Именно так ее представители и стремились представить связь «народ-интеллигенция». Однако, как показывает опыт, российскую и украинскую интеллигенцию собственно народные интересы и чаяния волновали мало. Интеллигенция жила своей особой жизнью, в мире привнесенных извне или созданных ею самой модных идей и теорий, мало соответствующих реальным нуждам общества. Это, впрочем, не мешало ей относиться к народу как к подопытной массе и навязывать ему свои взгляды и ценности. Исходя из них, она формулировала моральные принципы и стереотипы, создавала политические теории и идеологии.

Именно «наверху», в соответствующих творческих, научных и образовательных организациях формулируются поведенческие нормы для крупных общественных коллективов (социальных групп, классов, наций). Такие организации становились базой для идейного и идеологического оформления национальных движений. Вместо исходного «сырого материала», потенциальных элементов национального организма, настроений различных групп населения, иногда довольно общих и туманных, появлялся идеальный тип национального коллектива с концепцией прошлого и будущего, с четко оформленными идентификационными понятиями мы и они. Теперь уже «низы», а с их помощью и широкие народные массы должны были проводить в жизнь эти концепции и представления, а если надо, то подгонять и подстраивать под них существующую действительность. Вот почему национальные движения либо возникали вокруг научных центров или творческих коллективов, либо стремились к их созданию (например, к учреждению украиноведческих кафедр при вузах дореволюционной Малороссии и Галиции или к организации украинского университета). Трудно переоценить то значение для консолидации украинского движения и национального развития Украины, которое имели львовское Научное общество имени Шевченко или киевская Всеукраинская академия наук. Поэтому рассматривать обе группы интеллигенции (в данном случае нас интересует прежде всего гуманитарная интеллигенция) надо комплексно, не забывая об их теснейшем взаимодействии.

Политические настроения интеллигенции

После окончания Гражданской войны интеллигенция на Украине переживала далеко не лучшие дни. Помимо разрухи и прочих «неудобств», присущих военному лихолетью, на ее самочувствие влиял еще ряд моментов. Отношение большевиков к интеллигенции было настороженным, если не сказать большего. В сознании многих рядовых коммунистов и высокопоставленных партийцев закрепился образ интеллигента как классового врага [539]. Надо сказать, что подобное восприятие интеллигенции, порой перераставшее в «спецеедство», сохранялось на протяжении 1920-х гг., пока она продолжала оставаться «старой». Положение о диктатуре пролетариата и жесткий контроль над обществом не предусматривали особого положения интеллигенции в новом порядке и потому не могли ей понравиться.

Настороженное отношение большевиков к украинской интеллигенции объяснялось ее участием в Гражданской войне на стороне их противников. В связи с переходом к новой экономической политике, которая повлекла за собой некоторую либерализацию в экономике, у нее затеплились надежды, что вслед за этим начнется и демократизация общественной жизни. На этой почве стали отмечаться попытки отдельных лиц и групп выработать и распространить в массах свои альтернативные идеологии. Власти увидели в этом опасность, и начиная с середины 1920-х гг. борьба за умы людей, за право монополии над идеологической сферой велась все активнее. Прежде всего это коснулось интересов украинской интеллигенции, которой не были чужды мысли о судьбах Украины и которая имела свое мнение насчет проводимой политики и свою точку зрения на способы разрешения национального вопроса.

Однако не только большевики были виноваты в холодных отношениях с интеллигенцией. Не меньшая ответственность лежала и на последней и крылась в ее нереализованных амбициях. Вся российская интеллигенция считала себя «обиженной» революцией: запросы на духовное и политическое лидерство были велики, а гегемоном стали другие. Тем более это было характерно для интеллигенции украинской, пережившей крушение своих амбиций и, пожалуй, даже в большей степени, чем русская, считавшей себя морально ответственной за судьбу народа, который она, как сама считала, была призвана вывести из «плена египетского». Но в годы революции достичь единства народа и национальной интеллигенции не удалось во многом потому, что их цели далеко не всегда совпадали, а этого не могли или не хотели понять многие деятели украинского движения. «Идеалы масс не входили составной частью в мировоззрение интеллигента. Захваченный борьбой во имя личного счастья (а для многих достижение этого личного счастья было неразделимо с воплощением в жизнь тех или иных идей, в том числе национальных – А. М. ), интеллигент просто не обращал внимания на массы. Требования этих масс казались ему, интеллигенту, господину этих масс, покушением на его личную свободу, борьба за которую являлась сущностью его жизни. Таким образом, интеллигент мог думать о массах только как о своем личном враге» [540]. Хотя это было написано за несколько лет до революции, приведенная оценка как нельзя лучше отражает самочувствие интеллигенции в первые годы после окончания Гражданской войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: