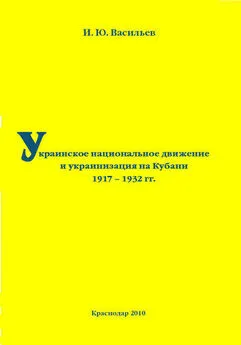

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Название:Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05824-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Марчуков - Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы краткое содержание

Что такое украинский национализм и какой идейный заряд он несет? Кто и зачем изгоняет русскую культуру, язык и идентичность из информационно-культурного пространства Украины? Чем вызвано противостояние внутри украинского общества? А главное: что такое «Украина», откуда и как она появилась, каков ее исторический путь?

В монографии на широком источниковом материале впервые в отечественной историографии исследуются ход, движущие силы и механизмы создания украинской нации в ключевой для этого процесса период – 1920–1930-е годы. Через призму деятельности украинского национального движения анализируются феномен украинского национализма, его идеологическая и мировоззренческая направленность, рассматриваются взаимоотношения украинской, русской и советской идентичностей, излагается идейно-политическая борьба в компартии Украины и Православной церкви. Книга позволяет по-новому взглянуть на современные национальные, культурные, языковые и политические процессы, имеющие место на Украине, выяснить особенности и перспективы российско-украинских отношений.

Украинское национальное движение. УССР. 1920–1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, в результате воздействия целого комплекса причин настроение весьма широких слоев украинской интеллигенции к началу мирного периода было подавленным, ощущалось разочарование, нежелание участвовать в общественной и политической деятельности (прежде всего советской). Состоянию апатии в полной мере способствовало ужасное материальное положение, в котором оказались все без исключения категории интеллигенции, начиная от мелких служащих и заканчивая известными деятелями науки и культуры. Например, зарплата ординарного профессора составляла 30 % от довоенной, а зарплаты учителя вплоть до середины 1920-х гг. хватало на удовлетворение лишь 50 % его нужд [541]. На материально-бытовом положении учителей негативным образом сказался перевод в 1921 г. школ на обеспечение местных бюджетов, что привело к задержкам заработной платы, произволу со стороны местных чиновников. Трудности ассоциировались с политикой советской власти и не могли способствовать признанию ее «своей».

Не все группы интеллигенции жили одинаково. В лучшем положении оказался (помимо советских служащих) инженерно-технический состав. Труд последних был востребован всегда, тем более в стране, восстанавливающей разрушенное хозяйство. Поэтому на протяжении всего десятилетия специалисты инженерно-технических профессий получали более высокую зарплату, лучшие пайки и вообще занимали привилегированное положение (естественно, относительное) по сравнению с представителями других групп интеллигенции [542]. Если в «технарях» государство было заинтересовано, то услуги гуманитариев ценились меньше. Нелегкое материальное положение заставляло людей сосредоточивать все внимание на том, чтобы выжить. «Учителя заботятся только о своем существовании» [543], – указывалось в анкетах по изучению социальных процессов, протекающих на селе.

С изменениями в экономике происходили и изменения в настроениях. Так, положение учителей постепенно улучшается уже с 1922 г. Школы стали финансироваться не только из местного, но и из государственного бюджета. С 1923 г. начала расти зарплата [544]. Улучшение материального положения медленно, но верно увеличивало категорию людей, настроенных по отношению к советской власти лояльно. Но в начале 1920-х гг. эта категория была еще относительно невелика. Большинство представителей интеллигенции было настроено к власти нейтрально. Это означало неучастие в какой-либо активной политической деятельности против большевиков, но вовсе не подразумевало отказа от негативного или критического отношения к советскому строю и коммунистам.

Другое направление представляли сторонники сменовеховства, считавшие, что вместе с нэпом начнется эволюция политического режима страны в сторону его либерализации. Суть сменовеховства заключалась в отчасти вынужденном, а отчасти сознательном признании того, что в сложившихся условиях советская власть, несмотря на ее видимый интернационализм, есть единственно национально-русская власть, а большевизм – глубоко русское явление. Весьма точно ухватил главную мысль сменовеховства Н. И. Бухарин: согласно ей, говорил он, «весь наш социализм – пуф. А не пуф новое государство с небывалой широтой размаха своей политики, с чугунными людьми, укрепляющими русское влияние от края до края земли» [545]. Сменовеховские настроения овладели значительными слоями интеллигенции, прежде всего, как легко убедиться из идейной установки, русской. В УССР сменовеховство также было больше популярно среди русской интеллигенции.

Наблюдались подобные настроения и среди интеллигенции украинской и связанных с ней мелкобуржуазных слоев населения. Но это сменовеховство имело совершенно другую идеологическую основу. Оно стало реакцией на переход большевиков к политике украинизации и увязывалось с ожиданиями трансформации УССР в сторону УНР. Оно затронуло также украинскую эмиграцию, правда не в таких масштабах, как русскую. В письме И. В. Сталину от 4 сентября 1922 г. секретарь ЦК КП(б)У Д. З. Мануильский указывал, что «в наших национальных республиках, в частности в Украине, “сменовеховство” запоздало в силу национальных моментов» [546]. Надежды украинской интеллигенции на эволюцию режима начали ослабевать после образования СССР. Создание союзного государства оттолкнуло немалую часть национальной интеллигенции, как и украинских националистов вообще, от политики советской власти [547].

И наконец, оставались люди, которые продолжали активно заниматься общественно-политической деятельностью – по преимуществу в подполье и бандформированиях [548]. По мере ликвидации подполья и благодаря прочим акциям советской власти, способствовавшим нормализации положения в УССР, политическая активность радикально настроенных представителей украинской интеллигенции, равно как и численность таковых, постоянно уменьшалась.

На протяжении всего десятилетия политика большевиков заключалась в сохранении кадров старых специалистов и смене их социально-политических настроений, то есть расширении категории «нейтральных» и на их основе – «лояльных» [549]. Достигалось это методом кнута и пряника. «Кнут» представляли собой политические процессы, на которых в качестве обвиняемых выступали представители интеллигенции: например, процесс над Киевским центром действий (апрель 1924 г.) или Шахтинское дело (май-июль 1928 г.). В основе таких процессов лежало либо желание «приструнить» интеллигенцию и напомнить, кто в стране «главный», либо найти виновного в экономических просчетах и ошибках. Это, впрочем, больше касалось технической (русской) интеллигенции. К репрессивным мерам относились и высылки за границу, которые тоже оказывали сильное воздействие. Например, в закрытом письме второго секретаря ЦК КП(б)У Д. З. Лебедя И. В. Сталину (1922 г.) указывалось, что после высылки 70 сменовеховцев настроения профессуры изменились и она теперь была готова «служить и не рассуждать» [550]. На вопрос видного партийного и государственного деятеля УССР П. П. Любченко, как относятся академики ВУАН к власти, С. Ефремов ответил, что они «привыкли» [551].

«Пряником» было улучшение условий работы и быта лиц, занятых умственным трудом. Восстановление экономики отражалось на положении интеллигенции и на ее отношении к большевикам. И хотя довольно большая масса работников интеллигентных профессий была настроена по отношению к ним язвительно-критически, нормальное материальное положение не давало повода для волнений. Но любое его ухудшение развязывало языки и усиливало недовольство.

Показательным может служить положение учительства – одной из наиболее многочисленных групп интеллигенции. Как свидетельствуют материалы учительских конференций и данные ГПУ, в 1925 г. самочувствие учителей было относительно благожелательным, а отношение к власти – лояльным. Но уже в следующем году был отмечен рост антисоветских настроений. Причиной стало ухудшение материального положения. Сказывалась огромная перегруженность – на одного учителя приходилось не 40 учеников, как полагалось по норме, а 80–140. Соответственно увеличивалось рабочее время. А зарплата сельского учителя в 1926 г. колебалась от 32 рублей 50 копеек до 65 рублей, что составляло в лучшем случае 40–50 %, а то и вовсе 10–15 % от довоенного заработка [552]. Городские учителя находились в чуть лучшем положении. Особенно раздражало учителей осознание несоответствия между теми задачами, которые на них возлагало государство, и теми средствами, которые на эти цели выделялись, а также то, что все это происходило на фоне роста экономики и уровня жизни населения. Резкое недовольство вызывало и то, что многие представители интеллигенции оказались гражданами «второго сорта», будучи лишенными некоторых политических прав [553].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: