Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Название:Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-444-80190-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение краткое содержание

Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс; несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

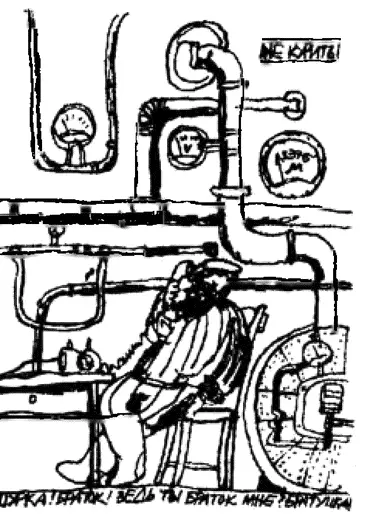

Котельные

В период позднего социализма среди представителей последнего советского поколения, главным образом детей интеллигенции, но не только их, начал нарастать и распространяться феномен отказа от серьезной профессиональной карьеры ради занятий, дающих много свободного времени. Наиболее крайними проявлениями этой тенденции был переход на работу кочегара, сторожа, грузчика, дворника и т.д. [139] Привлекательность подобной работы заключалась в ее необычной организации. Человек был занят две-три смены в неделю, служебные обязанности были минимальными, работа не требовала особых усилий и освобождала от необходимости посещать собрания, демонстрации и другие общественные мероприятия, которых было сложно избежать на других работах. Все это в совокупности давало массу свободного времени, которое можно было употребить для общения и всевозможных занятий.

Котельная (или кочегарка) была районным техническим узлом системы центрального отопления. В это помещение, расположенное на первом или в подвальном этаже, были выведены трубы горячего водоснабжения, на которых располагались перекрывающие краны, клапаны, приборы, измеряющие температуру и давление воды. Обязанностью техника котельной было следить за давлением в трубах, включать и выключать горячую и холодную воду, вызывать ремонтную службу и так далее. Техник должен был присутствовать в котельной в течение всей смены, но делать что-то конкретное ему приходилось редко. Обычно смена длилась двадцать четыре часа, после чего человек имел три дня выходных (это была так называемая работа «сутки через трое»). Существовали и другие способы организации рабочих смен. Хотя на этой работе человек получал минимум официально допустимой зарплаты (шестьдесят — семьдесят рублей в месяц), она давала огромное количество свободного времени.

Необычные исторические условия, при которых подобные профессии могли стать привлекательными, возникли в результате перформативного сдвига авторитетного дискурса. В данном случае закон об обязательном трудоустройстве исполнялся исключительно на уровне формы, а его констатирующий смысл изменялся до неузнаваемости (всеобщая обязательная профессиональная занятость подменялась на легальную минимизацию занятости), в результате чего появлялась возможность для формирования новых сообществ, видов знания, интересов, творческих занятий, способов организации времени и так далее. Можно было быть писателем, который, не являясь членом Союза писателей, не мог публиковаться и потому должен был иметь иное официальное «место работы». Можно было заниматься изучением древних языков или рок-музыкой, опять-таки без государственно признанного статуса. Отсутствие статуса профессионального писателя или музыканта в принципе не давало возможности зарабатывать на жизнь литературой или музыкой (хотя были и исключения — например, «музыканты-любители», подрабатывающие в ресторанах, на юбилеях и так далее). Но работа в котельной удовлетворяла закону об обязательном трудоустройстве, при этом обеспечивая минимальный доход и максимальное свободное время для занятий теми же литературой или музыкой. Эта практика была настолько распространена среди некоторой части городской молодежи и даже людей средних лет, что к началу 1980-х годов в центральных районах города на работу техника котельной стало сложно устроиться. Рок-музыкантов-любителей стали называть «кочегарами-рокерами» {285} , а знаменитая группа «Аквариум» позже в одной из песен назвала своих сверстников «поколением дворников и сторожей» [140].

Как и в предыдущих примерах, сообщества, формировавшиеся в этих условиях, подчас начинали сами контролировать доступ к таким рабочим местам, предпочитая заполнять вакансии своими. Такая практика позволяла общаться людям, имеющим схожие отношения с авторитетным дискурсом системы и схожие интересы в искусстве, философии или религиозной сфере [141], а также способствовала существованию взаимозаменяемости на работе, что было особенно важно в ситуациях, когда многие из членов этих сред «в свободное время» вели активную социальную, творческую или научную деятельность, хотя и не признанную и не институционализированную государством. Тем не менее некоторые из этих «кочегаров» имели вполне реальные научные степени. Одну из знакомых Инны, пытавшуюся устроиться на работу в котельную, спросили, чем она занимается. Услышав, что это средневековая история, ей ответили: «Что? Средние века? Ой, нет, нет. Здесь все занимаются историей права. Два кандидата наук, а третий скоро защищается» {286} . Этим историкам требовалось свободное время для исследований, не стесненных работой в государственных институтах, что давало возможность читать литературу и писать труды на темы, которые выходили за рамки, принятые государственными изданиями. В таких случаях зарплату кочегара можно сравнить со своеобразным государственным научно-исследовательским «грантом», позволявшим человеку заниматься определенной творческой или академической деятельностью, при этом не контролируя ее. Однако функционировал этот «грант» только в контексте вненаходимости по отношению к государственному дискурсу — «исследователь» не имел доступа к академическим ресурсам и сообществу, а большинство трудов, написанных таким образом, в государственных изданиях не печаталось. Это вновь иллюстрирует внутреннюю парадоксальность системы, в которой государство выступало спонсором занятий и видов существования, которые оно не предвидело и которые подчас даже противоречили его авторитетным высказываниям.

Работа в котельных позволяла заниматься культурологическими, философскими или религиозными темами, которые были практически исключены из советского академического канона, — буддизмом, зарубежным джазом, философией экзистенциализма и так далее. И хотя оклад работника котельной был ниже любых других, он позволял поддерживать вполне приемлемое существование, поскольку прожиточный минимум в Советском Союзе был невысоким, а базовые нужды субсидировались государством. По словам одного рок-музыканта, «до начала гласности и перестройки он мог жить на три рубля в неделю» {287} . Плата за квартиру, питание, транспорт, одежду, книги, билеты в театр, кино и музеи была весьма невысокой, а здравоохранение и образование — практически бесплатными. Таким образом, эти художественные, философские и научные среды формировались при прямой поддержке государства, но производили при этом формы знания, которые государство до конца не контролировало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: