Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Название:Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-444-80190-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение краткое содержание

Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс; несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку критерием разграничения музыки на хорошую и плохую вновь служила «ненормальная» форма — форма, которую составляли «неистовые звуки», «судорожные ритмы» и «уродливые завывания» — многие композиции джаза и рок-н-ролла можно было при желании отнести и к хорошей, и к плохой музыке. Ведь то, насколько ритмы судорожны, а звуки неистовы, оценка субъективная и не всегда очевидная; при желании к такому определению можно отнести и танго, и танец казачок, и оперу Вагнера, и народную музыку Центральной Африки. С другой стороны, в композициях американского джаза, блюза и рок-н-ролла легко отыскать корни народной музыки (классово близкого чернокожего населения Америки и других групп бедноты), о чем советская печать сама не раз писала [187]. Вместо того чтобы решительно отрезать дорогу любому западному джазу и рок-н-роллу, подобная аргументация, не раз звучавшая в те годы, создавала пространство неопределенности в сфере эстетики. Из нее следовало, что композиции зарубежного джаза и рок-н-ролла включают в себя действительно хорошую музыку, но как именно следует отделять ее от плохой, было не совсем понятно. Эта неопределенность усугублялась новой, быстро распространяющейся технологией массового копирования музыки. В результате западной музыки вокруг становилось все больше, что не только не добавляло ей очевидной негативности, но вело к ее постепенной нормализации.

В 1965 году другой советский композитор, Иван Дзержинский, писал в «Литературной газете» об опасностях, которые несет с собой легкость многократного копирования магнитофонной записи. На этот раз речь шла не о западной музыке, а о песнях новых советских бардов, любительские записи которых тоже расходились по всей стране:

Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную пленку. В этом есть… известная опасность — легкость распространения… Многие из этих песен вызывают в нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодежи {355} .

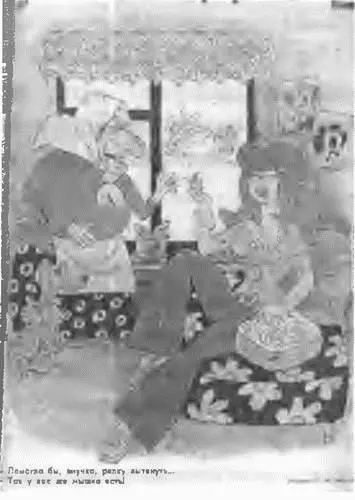

Как и в случае со стилягами, государственная критика любителей магнитофонных записей была неточной и непоследовательной. На карикатуре середины 1970-х в журнале «Крокодил» изображена девушка, одетая по последней западной моде — в расклешенные брюки, туфли на платформе, обтягивающую футболку, с сигаретой в руке. Она слушает магнитофон, стоящий рядом на кресле. Что за музыка звучит из магнитофона — ясно по одежде девушки и фотографиям западных рок-звезд, висящих на стене ее комнаты. А ее старенькая бабушка, одетая в простую крестьянскую одежду, просит ее умоляюще: «Помогла бы, внучка, репку вытянуть…» На заднем плане мы видим деда, который безуспешно пытается вытянуть репку. Внучка отвечает с пренебрежением: «Так у вас же мышка есть!» В карикатуре обыгрывается хорошо известная народная сказка про репку, в которой дед, бабка, внучка, собака Жучка и кошка не могут вытянуть репку из земли, пока на помощь им не приходит маленькая мышка. Но в отличие от внучки в народной сказке современная внучка отказывается помогать бабушке и дедушке. Она — лентяй и тунеядец, слушающий западный рок-н-ролл. Как и в предыдущих примерах, большинство любителей магнитофонных записей не отождествляло себя или своих друзей с образом ленивых и наглых переростков, живущих на иждивении родителей, бабушек и дедушек.

Аналогично ситуации с радиоприемниками, несмотря на подобную критику производство и популяризация советских магнитофонов (сначала катушечных, а позднее кассетных) продолжали нарастать. Если в 1960 году советская промышленность выпустила 128 тысяч магнитофонов, то к 1969 году их производство выросло до 1 миллиона, а к 1985-му — до 4,7 миллиона магнитофонов в год. Всего же за двадцать пять доперестроечных лет, с 1960 по 1985 год, советская промышленность выпустила, а советские люди приобрели около 50 миллионов магнитофонов {356} . За тот же период население Советского Союза выросло с 216 миллионов (1960 год) до 280 миллионов человек (1985 год), из которых молодое население в возрасте от 15 до 34 лет — основные пользователи магнитофонов и потребители магнитофонных записей — составляло на 1985 год около 90 миллионов человек {357} . Можно с уверенностью сказать, что среди советской молодежи, взрослевшей в 1960-х — начале 1980-х годов, включая даже тех, кто не имел собственных магнитофонов, большинство регулярно слушало магнитофонные записи дома, в гостях, в летних лагерях, на танцах, днях рождения, свадьбах, дискотеках. А значит, за эти двадцать пять лет в советском обществе произошла мощная культурная трансформация, которую Вайль и Генис, перефразируя известный ленинский лозунг, метко назвали «магнитофонизацией страны» {358} .

Основным результатом этого процесса стало не просто дальнейшее распространение западного джаза и рока, но и активное переосмысление этой музыки последним советским поколением в соответствии с его собственным культурным контекстом. Новый смысл, который эта музыка приобретала в Советском Союзе, подчас сильно отличался и от того, как она интерпретировалась в критических статьях советской печати, и от того, какой смысл она имела «на Западе». Для большой части советской молодежи эта музыка стала глубоко личной, своей и одновременно общей, нашей, а потому повлиявшей на эстетику и самосознание всего поколения. Как справедливо писала Татьяна Чередниченко, ощущение принадлежности к единому поколению, среди людей, выросших в 1960–1970-х годах, в отличие от предыдущих советских поколений, сформировалось не столько вокруг эпохальных достижений или трагических событий, сколько вокруг «возрастного фактора, как такового» {359} — то есть вокруг общих интересов, практик, вкусов и способов взаимодействия с авторитетным дискурсом и ритуализованными институтами системы. Магнитофонные записи зарубежных рок-групп были одним из наиболее ярких феноменов, посредством которого эти люди формировали себя и опознавали друг друга как своих.

Зарубежные виниловые пластинки попадали в СССР по различным каналам, особо важную роль в которых играли города с морскими портами — Ленинград, Рига, Одесса, Владивосток и другие. Советские моряки торговых судов и круизных лайнеров для иностранных туристов привозили пластинки значительными партиями из зарубежных плаваний и перепродавали их коллекционерам и посредникам музыкального черного рынка. Далее пластинки расходились по большим городам и копировались на магнитофонах. Магнитофонные записи переписывались вновь и вновь, расходясь все шире. Качество звука при многоразовой перезаписи хромало, но зато определенный набор западного рока распространялся десятками и сотнями тысяч копий по всей стране.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: