Максим Коломиец - Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР

- Название:Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-78289-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР краткое содержание

В 1945 году на Ленинградском Кировском заводе началось проектирование нового сверхтяжелого танка, получившего обозначение «Объект 260», а позже ИС-7. В конструкции этой боевой машины, воплотившей в себе весь опыт войны, было реализовано множество новаторских решений — самая мощная в мире 130-мм танковая пушка с механизированным заряжанием и силовыми электроприводами, 8 пулеметов, непробиваемый 150-мм «щучий нос» и 210-мм лоб огромной литой башни, превосходная эргономика, совершенная подвеска на пучковых торсионах, могучий 1050-сильный дизель с эжекционной системой охлаждения, гусеница с резинометаллическим шарниром и многое другое. На целое поколение опередив свое время, ИС-7 не имел себе равных ни по огневой мощи, ни по бронезащите, ни по маневренности и подвижности — 68-тонный колосс развивал скорость до 60 км в час!

Почему же этот СУПЕРТАНК, ставший венцом развития своего класса и уже готовый к запуску в серию, так и не был принят на вооружение? Когда в СССР начались работы по сверхтяжелым танкам, что поставило крест на судьбе КВ-3, как показали себя в боях под Ленинградом опытные КВ-220 и Т-150? И по чьей вине это перспективное направление было свернуто?

В новой книге ведущего историка бронетехники вы найдете исчерпывающую информацию не только о легендарном ИС-7, но и обо всей «линейке» «супертанков Сталина» — КВ-3, КВ-4, КВ-5, ИС-4, ИС-6, - а также об экспериментальных машинах, далеко опередивших свое время.

Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

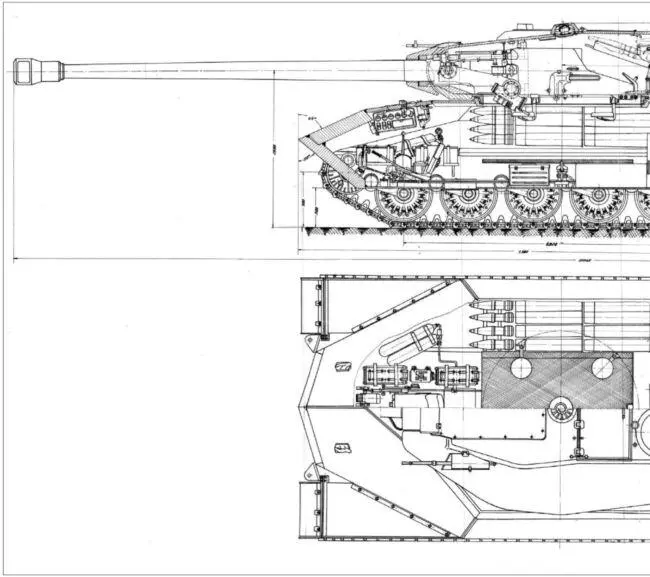

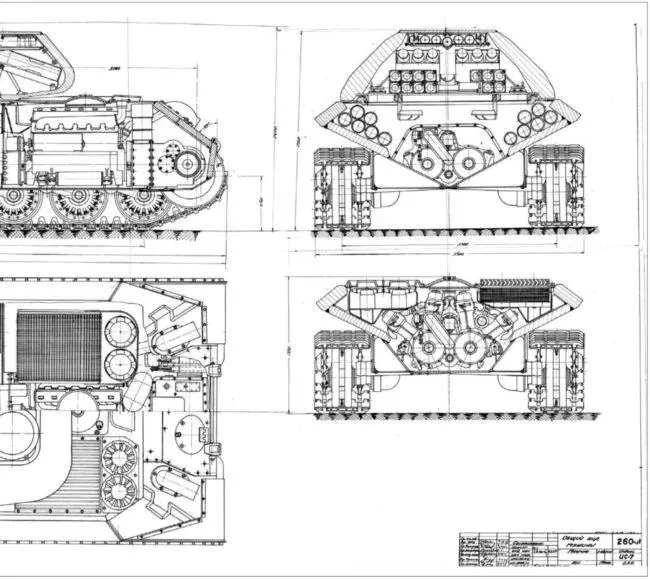

Общие виды одного из вариантов танка ИС-7 «объект 260», вариант со спаркой В-16 и механической трансмиссией, одобренный для изготовления осенью 1945 года (АСКМ).

Он действовал при помощи сжатого воздуха (25 атм.), и обеспечивал скорострельность 6–8 выстрелов в минуту.

В ходе испытаний выяснилось, что механизм заряжания имеет значительные габариты, и для его установки в ИС-7 потребовалось бы увеличить размеры башни. Чтобы избежать этого, отдел главного конструктора Ленинградского Кировского завода совместно с инженерами филиала завода № 100 спроектировали свой механизм заряжания, взяв за основу аналогичные механизмы корабельных артсистем. Именно его впоследствии и установили на «объекте 260»:

«Эта конструкция работала от электропривода, и была малогабаритна, что в соответствии с результатами полигонных испытаний башни обстрелом, и замечании комиссии ГБТУ ВС позволило создать рациональную по конструкции башню».

Кроме 130-мм орудия, на ИС-7 предполагалось установить 8 пулеметов: один

14,5-мм КПШ и семь 7,62-мм ШКАС. Следует сказать, что все пулеметы были разработаны в тульском ОКБ-15 под руководством Б.Г. Шпитального. Использование именно этих образцов для нового танка объяснялось тем, что ОКБ-15 имело опыт разработки пулеметных установок с дистанционным управлением для авиации — такую же планировалось использовать и на ИС-7.

По проекту установку со спаркой 7,62-мм ШКАСов предполагалось установить на корме башни в специальном броневом кожухе. Пулеметы должны были иметь круговой обстрел, а ведение огня из них производилось без выхода экипажа из танка. Для этого требовалось спроектировать специальный так называемый «следящий механизм». Он должен был позволить вести огонь из спаренной установки дистанционно, с места командира — при помощи специального зеркального прицела, а с места наводчика — при помощи штатного прицела. Это достигалось применением специального электропривода. Углы обстрела составляли 360 градусов по горизонту и от — 7 до 45 градусов по вертикали (в зависимости от положения установки). Броневой кожух должен был обеспечить защиту всей установки от пуль винтовочного калибра и мелких осколков снарядов. Пере-заряжание пулеметов должно было производиться при помощи специального электрического приспособления.

Помимо ОКБ-15 для разработки такой дистанционно управляемой установки и изготовления деталей для нее привлекли коллектив Всесоюзного электротехнического института имени В.И. Ленина, находившегося в Москве. Однако ни ОКБ, ни институт данную работу не выполнили. В результате, конструкторы филиала завода № 100 и Ленинградского Кировского завода спроектировали и изготовили установку своими силами. В отчете ЛКЗ за 1946 год об этом говорилось следующее:

«Отдел главного конструктора спроектировал и изготовил силами своей лаборатории синхронно-следящий электропривод пулеметной установки с использованием отдельных элементов аппаратуры и машин иностранной техники. Изготовленный образец указанной пулеметной установки был смонтирован на опытном танке, и проходит испытания. Синхронно-следящий привод обеспечивает высокую маневренность пулеметного огня.

В целях дальнейшего совершенствования пулеметного вооружения и усиления огневой мощи по наземным целям, разработана эскизная компоновка строенной пулеметной установки (14,5-мм и два 7,62-мм). Управление осуществляется с пульта командира танка».

Забегая вперед, следует сказать о том, что строенная установка на танк так и не была установлена, а впоследствии от ее использования отказались.

При проектировании «объекта 260» конструкторы большое внимание уделяли разработке системы управления огнем. При этом предполагалось использовать в конструкции машины все самые новые наработки в этой области, для чего привлекались специализированные предприятия. В частности, для установки на ИС-7 создавался специальный автоматизированный прибор управления выстрелом, получивший условное обозначение «Штурм». Принцип его действия был следующий. Наводчик осуществлял наводку на цель стабилизированной призмы прицела независимо от пушки, после орудие автоматически подводилось к стабилизированной линии прицеливания, и при совпадении линии и оси ствола автоматически производился выстрел. Помощь конструкторам Ленинградского Кировского завода и филиала завода № 100 при разработке «Штурма» оказывали специалисты НИИ-49 министерства судостроительной промышленности — эта организация уж имела опыт проектирования стабилизированных артиллерийских установок для военно-морского флота.

Танковый прицел со стабилизированной призмой (или линией прицеливания) разрабатывался ленинградским Государственным оптическим институтом имени С.И. Вавилова совместно с конструкторским бюро завода № 393 министерства вооружения. За основу предполагалось взять телескопический прицел ТШ-45.

В результате был спроектирован новый образец со стабилизированной линией прицеливания, получивший обозначение ТШ-46. Он имел сменное увеличение (3,75 и 7,5х) и поле зрения (19 и 9,3 градуса), а также систему электрического обогрева защитного стекла для того чтобы избежать запотевания.

К концу 1946 года были изготовлены и три автоматизированных прибора управлением выстрела «Штурм», в которых использовались прицелы ТШ-46. Один прибор направили на испытания в Морской НИИ № 1, а два установили на танках «объект 260».

Деревянная модель танка ИС-7 в натуральную величину, 1946 год. Хорошо видна башенка со спаркой пулеметов на корме и установка пулеметов на левом борту (АСКМ).

Помимо «Штурма», на ИС-7 предполагалась установка радио и оптического дальномеров. Первый разрабатывал НИИ-108 министерства связи, а второй — в конструкторском бюро завода № 393. В соответствии с заданием радиодальномер должен был обеспечивать определение дистанции до цели на расстоянии от 800 до 4000 м, а оптический — от 800 до 5500 метров. База последнего должны была составлять не более 1000 мм. Однако до конца 1946 года ни один из этих дальномеров так и не был изготовлен.

По результатам изучения трофейных немецких материалов по инфракрасным приборам, было принято решение установить аналогичные образцы и на «объекте 260». Впервые в отечественном танкостроении танк должен был оснащаться двумя приборами ночного видения — у механика-водителя и командира машины. Прибор механика должен был обеспечивать четкое распознавание предметов на расстоянии до 50 метров и иметь поле зрения не менее 30 градусов. Для подсветки предполагалось установить две фары диаметром 250 мм в передней части корпуса машины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: