Максим Коломиец - Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР

- Название:Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-78289-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР краткое содержание

В 1945 году на Ленинградском Кировском заводе началось проектирование нового сверхтяжелого танка, получившего обозначение «Объект 260», а позже ИС-7. В конструкции этой боевой машины, воплотившей в себе весь опыт войны, было реализовано множество новаторских решений — самая мощная в мире 130-мм танковая пушка с механизированным заряжанием и силовыми электроприводами, 8 пулеметов, непробиваемый 150-мм «щучий нос» и 210-мм лоб огромной литой башни, превосходная эргономика, совершенная подвеска на пучковых торсионах, могучий 1050-сильный дизель с эжекционной системой охлаждения, гусеница с резинометаллическим шарниром и многое другое. На целое поколение опередив свое время, ИС-7 не имел себе равных ни по огневой мощи, ни по бронезащите, ни по маневренности и подвижности — 68-тонный колосс развивал скорость до 60 км в час!

Почему же этот СУПЕРТАНК, ставший венцом развития своего класса и уже готовый к запуску в серию, так и не был принят на вооружение? Когда в СССР начались работы по сверхтяжелым танкам, что поставило крест на судьбе КВ-3, как показали себя в боях под Ленинградом опытные КВ-220 и Т-150? И по чьей вине это перспективное направление было свернуто?

В новой книге ведущего историка бронетехники вы найдете исчерпывающую информацию не только о легендарном ИС-7, но и обо всей «линейке» «супертанков Сталина» — КВ-3, КВ-4, КВ-5, ИС-4, ИС-6, - а также об экспериментальных машинах, далеко опередивших свое время.

Супертанки Сталина ИС-7 и др. Сверхтяжелые танки СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По С-70. На требования Министерства вооружения о поставке НИИ артиллерийского вооружения башни для проведения испытаний, Министерство транспортного машиностроения ответило отказом еще в 1946 г. и подтвердило этот отказ в этом году, т. к. для отстрела пушки устанавливать в башню необязательно.

Для испытаний пушки ГАУ передано НИИ артиллерийского вооружения Министерства вооружений специальный стенд Бр-2 на котором в настоящее время и производится отладка первого образца С-70. Два других образца только заканчиваются изготовлением НИИ артиллерийского вооружения.

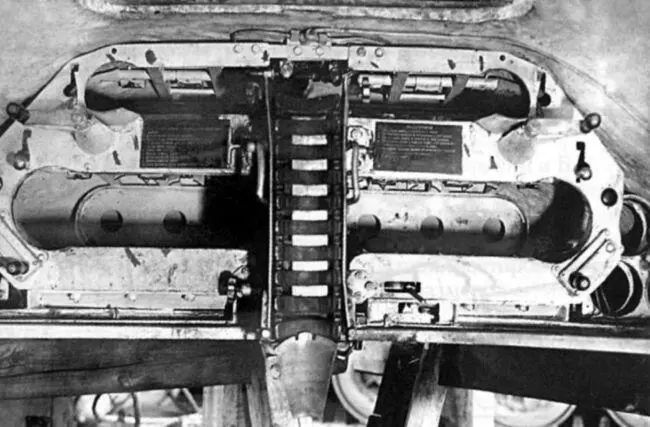

Механизм заряжания 130-мм пушки С-70 танка ИС-7 (на шесть выстрелов), разработанный Ленинградским Кировским заводом совместно с филиалом завода № 100, вид внутри башни. Внизу места для зарядов, над ними — места для снарядов. В центре хорошо виден лоток для подачи выстрелов к казеннику орудия (РГАЭ).

Таким образом, указанные три образца пушки еще не предъявлены для испытаний ГАУ Вооруженных Сил. Кроме того, ГАУ Вооруженных Сил приняло решение проводить испытание этих пушек комплектно с механизмом автоматизации заряжения. К изготовлению указанного механизма НИИ артиллерийского вооружения только еще приступило».

Тем не менее, сборка первого образца усовершенствованного образца танка ИС-7 завершилась к концу июля 1947 года. С 26 августа по 31 октября этот танк прошел длительные заводские испытания. Второй образец был собран 6 октября, а третий — 30 декабря 1947 года.

Как и его предшественник, «объект 260» выпуска 1946 года, ИС-7 1947 года имел классическую схему компоновки и экипаж из пяти человек. В отделении управления находилось место механика-водителя, в боевом отделении, справа от пушки размещался командир, слева — наводчик, и в задней части за ними — два заряжающих.

Корпус танка сваривался их катаных бронелистов толщиной 150, 100, 60 мм (лоб, борта, корма), установленных под большими углами наклона к вертикали. Впервые в отечественном танкостроении в конструкции танка применили цельногнутые бортовые листы, предложенные конструктором Г.Н. Москвиным, что позволило повысить снарядостойкость и увеличить внутренний объем. Днище и крыша изготавливались из 20 мм брони. За местом механика-водителя в днище отделения управления располагался люк аварийного выхода.

ИС-7 выпуска 1947 года получил башню измененной формы (по сравнению с машинами 1946 года). Она изготавливалась литой, и имела переменную толщину лобовой части от 210 до 90 мм при углах наклона от 0 до 45 градусов. В бортовой части броня была до 150 мм, а на корме — до 90 мм. В отличие от машины 1946 года, командирской башенки на крыше не имелось, а диаметр погона увеличили до 2300 мм.

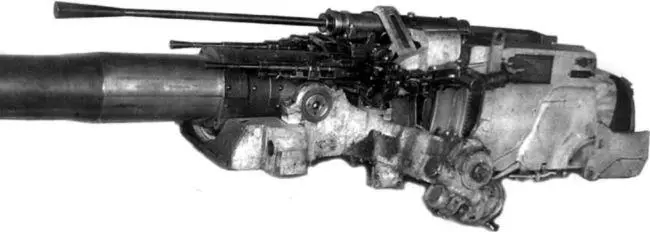

Вооружение ИС-7 состояло из 130-мм пушки С-70, имевшей систему продувки канала ствола после выстрела и однокамерный дульный тормоз. Орудие имело механизм заряжания, расположенный в кормовой части башни. Он имел электрический привод, в нем размещалось шесть снарядов и столько же зарядов, что обеспечивало скорострельность до восьми выстрелов в минуту. Весь боекомплект ИС-7 состоял из 30 выстрелов раздельного заряжания.

С пушкой была строено три пулемета — один 14,5-мм КПВ и два 7,62-мм. Установка крупнокалиберного пулемета вместе с пушкой позволяла использовать его для борьбы с легкобронированными целями, а также для пристрелки, что позволяло экономить снаряды.

Еще два 7,62-мм пулемета монтировались в специальных кожухах на бортах корпуса, и могли вести огонь по ходу назад. На второй и последующим образцах ИС-7 добавили еще два 7,62-мм пулемета, которые крепились на бортах башни снаружи, и также могли вести огонь назад. Управляли этими пулеметами заряжающие.

На крыше башни, на специальном вертлюге, устанавливался 14,5-мм пулемет КПВ, который мог вести огонь по зенитным целям. Боекомплект к пулеметам составлял 400 14,5-мм и 2500 7,62-мм патронов.

Механизм подъема пушки и поворота башни имел электромоторный и ручной приводы. При стрельбе использовался прибор управления выстрелом «Штурм», обеспечивающий автоматическую наводку орудия и производство выстрела в соответствии со стабилизированной линией прицеливания.

На первом ИС-7 выпуска 1947 года устанавливался телескопический шарнирный прицел ТШ-46В и перископический прицел ТП-47А с переменным увеличением.

На танках ИС-7 выпуска 1947 года устанавливался 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель М-50Т мощностью 1050 л.с. при 1850 об/мин с жидкостной эжекционной системой охлаждения и центробежным нагнетателем.

Эжекторы, изготовленные из фрезерованных броневых листов, использовались впервые в отечественном танкостроении. Причем пять разных моделей эжекторов проходили предварительные испытания на стендах филиала опытного завода № 100.

Запуск двигателя осуществлялся двумя электростартерами СТ-16. Кроме того, имелась резервная система запуска сжатым воздухом от одного из восьми баллонов.

Для очистки воздуха, поступающего к двигателю, применялись двухступенчатые воздухоочистители с автоматическим удалением пыли.

Запас топлива, размещенного в 11 баках, составлял 1300 л. Как и на танках 1946 года, использовались «мягкие» баки из специальной прорезиненной ткани, выдерживавшей давление до 0,5 атм. Запас хода по топливу составлял около 200 километров.

На танке ИС-7 выпуска 1947 года установили инерционный сухой матерчатый воздушный фильтр с двумя ступенями очистки и автоматическим удалением пыли из бункера с использованием энергии выхлопных газов. Такое решение использовалось в танкостроении впервые.

Трансмиссия танка состояла из механической планетарной коробки перемены передач, спроектированной совместно с МВТУ имени Н. Баумана в конце 1946 года, механизма поворота типа ЗК («Зайчик-Кристи»), двух комбинированных бортовых редукторов и двух передач заднего хода. Также в трансмиссии использовались дисковые фрикционы сухого трения и ленточные плавающие тормоза. Следует сказать, что нестабильная работа фрикционов усложняла управление танком на высоких скоростях, и требовала от механика-водителя определенного мастерства. Управление коробкой перемены передач велось при помощи гидросервопривода.

Качающаяся часть 130-мм пушки С-70 с установленными на ней пулеметами: одним 14,5-мм КПВ и двумя 7,62-мм РП-46 (РГАЭ).

Автоматическая система пожаротушения конструкции М.Г. Шелемина состояла из датчиков и огнетушителей, установленных в моторно-трансмиссионном отделении, и была рассчитана на трехразовое включение в случае загорания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: