Сергей Голицын - Сказания о земле Московской

- Название:Сказания о земле Московской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001906-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голицын - Сказания о земле Московской краткое содержание

Повесть о создании единого Московского государства. В книге рассказывается о политических событиях на Руси, о жизни и быте людей того времени.

Сказания о земле Московской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Далее безвестный, но поистине великого таланта создатель этого отрывка перечислял различные соседние народы, какие боялись русичей:

«…Половцы дети своя полошаху (пугали) в колыбели. А литва из болота на свет не выникываху (не показывалась), а угры (венгры) твердяху (укрепляли) каменые городы железными вороты, абы на них великый Володимер (Мономах) тамо не въехал, а немцы радовахуся, далече будучи за Синим морем…»

Далее, видимо, должен был идти несохранившийся рассказ о бедствиях от нашествия Бату-хана. Не случайно сочинение называется «Слово о погибели рускыя земли».

Кто бы ни был его создатель, он беспредельно любил Русь. И он гордился прошлым Руси.

Это «Слово», так же как и «Слово о полку Игореве», проникнуто любовью к Родине, к природе русской. И там и здесь прославляются прошлые победы…

3

гненным смерчем прошли полчища Бату-хана, и запустели, заросли мелким лесом некогда тяжким трудом народным распаханные нивы. Исчезли многие ремесла.

гненным смерчем прошли полчища Бату-хана, и запустели, заросли мелким лесом некогда тяжким трудом народным распаханные нивы. Исчезли многие ремесла.

Тот же монах Плано Карпини рассказывает, когда татаро-монголы брали города, они говорили пленным: «Выйдите, чтобы сосчитать вас согласно нашему обычаю»; а когда те выйдут к ним, то татары спрашивают, кто из них ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают…

Это ему рассказывали о других покоренных царствах. Но, разумеется, завоеватели так поступали и с плененными ремесленниками русских городов. Они превращали их в бесправных рабов, уводили с собой, угоняли даже в Монголию. И там несчастные, тоскуя о далекой Родине, создавали своими умелыми руками из золота, серебра, кости, камня, дерева подлинные сокровища искусства…

Раньше русские ремесленники-златокузнецы выделывали, вытачивали, выковывали, выплавляли, чеканили особо тонкие драгоценности — различные украшения для знатных людей, оклады на книги и на иконы, серебряную посуду.

Теперь это чудесное мастерство на долгие годы вообще исчезло. Некому было рождать красоту.

Славилось когда-то искусство поразительно тончайшей, изящной перегородчатой эмали, когда на малые серебряные или золотые пластинки узорами напаивались ребром серебряные или золотые крохотные ленточки-перегородки, а пространство между перегородками заливалось расплавленным стеклом, окрашенным в тот цвет, какой златокузнец считал самым подходящим.

Получил он заказ — создать на пластинке маленькую птичку. Для ее головки он напаивал ленточку колечком, размером с горошину, а внутри колечка напаивал для глаза птички другое колечко, вовсе как маковое зернышко. В большее колечко капал он краску желтую, а в меньшее — пускал маленькую черную капельку.

Каким острым должно было быть его зрение и как осторожно, маленькими щипчиками, он держал свернутую в колечко ленточку!

И что, может быть, самое удивительное: те краски не потускнели, держатся до сих пор, точно драгоценное изделие златокузнец создал совсем недавно.

Ни в одном городе Западной Европы, ни в ханствах Средней Азии, ни в царствах Закавказья не знали мастерства подобной красоты и тонкости, каким было ремесло перегородчатой эмали, которое процветало прежде всего в Киеве. После нашествия оно не возобновлялось и исчезло навсегда.

Изделия из эмали, какие начали изготавливать в Москве полтораста лет спустя, были грубее и упрощеннее и не шли ни в какое сравнение с прежней киевской красотой…

Во время археологических раскопок археологи в слоях после нашествия больше не находят сердоликовых бус, стеклянных браслетов, глиняных высоких корчаг-амфор.

И еще пример безвозвратного ущерба от нашествия.

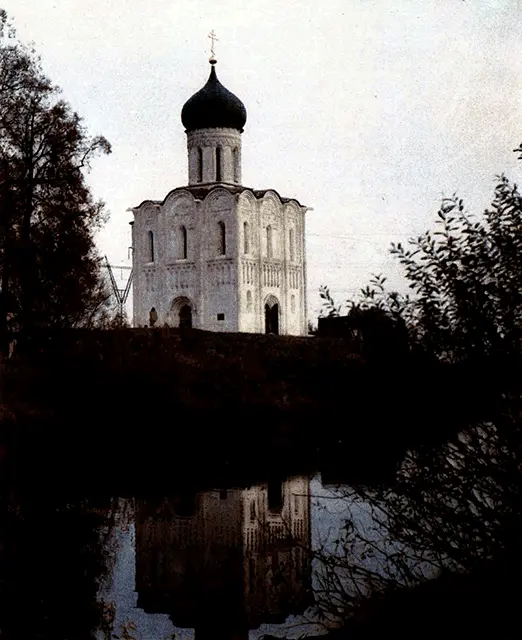

Белокаменные храмы были выстроены на земле Владимиро-Суздальской в XII и в первой трети XIII века. Это суровые и простые в своих очертаниях церковь Бориса и Глеба под Суздалем в Кидекше и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, это прославленная своею красотою на весь мир церковь Покрова на Нерли в Боголюбове, это огромный пятиглавый Успенский собор во Владимире, это Дмитриевский собор в том же Владимире и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Были и другие храмы, которые не дожили до нашего времени.

Их создавали безвестные, высокого таланта зодчие — выходцы из народа. На соборах Дмитриевском и Георгиевском каждый камень с вырезанным на нем либо чудищем, либо сказочной птицей — это подлинное произведение искусства.

После татаро-монгольского нашествия мастерство зодчих и камнесечцев — былая краса и гордость земли Русской — исчезло. Мастера либо погибли, либо их увели в далекую неволю. И на Руси некому было строить. Да в такую тяжкую годину люди забыли и думать о возведении каменных храмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: