Сергей Голицын - Сказания о земле Московской

- Название:Сказания о земле Московской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Детская литература»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001906-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голицын - Сказания о земле Московской краткое содержание

Повесть о создании единого Московского государства. В книге рассказывается о политических событиях на Руси, о жизни и быте людей того времени.

Сказания о земле Московской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Только пятьдесят лет спустя был построен первый каменный храм в Твери, девяносто лет спустя — в Москве и лишь через триста лет — во Владимире. Но эти храмы строились почти без украшений…

На русских городищах и во многих курганах встречаются шиферные пряслицы, какие женщины надевали на веретена.

С XI века пряслица изготавливались из розоватого цвета камня-шифера, который добывался только в одном месте на Волыни, из каменоломен близ города Овруча. Там же археологи обнаружили и мастерские, где вырабатывались эти очень нужные для всех женщин того времени предметы. И расходились розовые пряслицы по всей Руси, шли на продажу в соседние славянские страны — в Болгарию, Чехию и вплоть до берегов Одера.

После татаро-монгольского нашествия это ремесло также исчезло, мастерские были разгромлены, а мастера перебиты. Пряслицы стали изготавливать сами пряхи просто из обожженной в печи глины.

И теперь археологи, когда находят пряслицы шиферные, знают, что это — до нашествия. Если же пряслицы оказываются глиняные, — значит, данный слой в городище относится ко времени после нашествия…

Бывало, шла оживленная торговля между Русью и другими странами. По рекам, сухопутными дорогами, морским путем ехали и плыли русские и иноземные купцы в одну сторону и в другую. И с каждым годом эта торговля росла.

После нашествия русские купцы почти не ездили ни на запад, ни на восток. В это время между странами Западной Европы множился бойкий обмен разными товарами. И от этого обмена богатели тамошние государства и отдельные города.

А на Руси, наоборот, торговля пошла на убыль. Некому было производить товары для рынков дальних стран, некому было их доставлять…

И между отдельными княжествами почти не велась торговля. Жители городов и селений кормились со своих нив и огородов, охотой и рыболовством, одевались в домотканые одежды. А украшения в первое время после нашествия даже князья и бояре не покупали, да и не у кого было их покупать.

И жилища, вновь построенные, больше не украшали затейливой резьбой. И перестали наносить затейливые узоры на разную домашнюю утварь.

Не до красоты было — лишь бы день прожить…

4

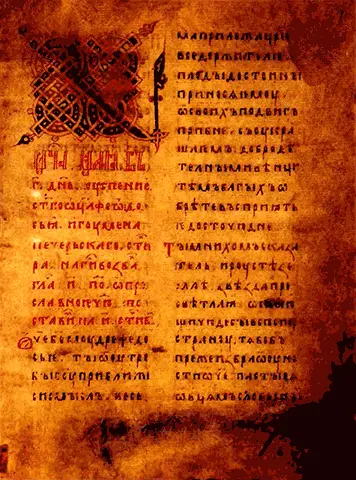

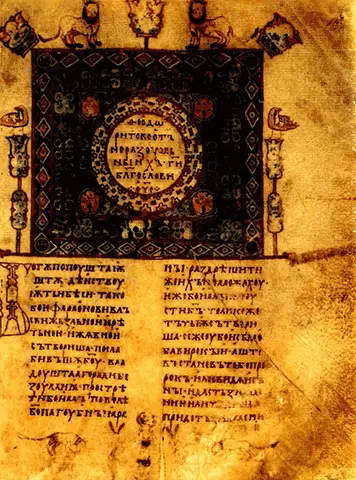

игде, ни в восточных царствах, ни в Западной Европе, не велось такого летописания, какое было на Руси. С XI столетия из года в год усердно записывались памятные события — большие и малые, какие происходили в пределах русских княжеств. Писали летописцы об усобицах между князьями, о набегах кочевников, о неурожаях. А то о звезде хвостатой, в небе появившейся, или о двухголовом теленке, что народился в некоем селении, заносили записи на пергамент.

игде, ни в восточных царствах, ни в Западной Европе, не велось такого летописания, какое было на Руси. С XI столетия из года в год усердно записывались памятные события — большие и малые, какие происходили в пределах русских княжеств. Писали летописцы об усобицах между князьями, о набегах кочевников, о неурожаях. А то о звезде хвостатой, в небе появившейся, или о двухголовом теленке, что народился в некоем селении, заносили записи на пергамент.

Летописцы подробно писали о князьях, перечисляли их имена, их заслуги, подлинные и надуманные, рассказывали о родственных связях, разбирали их родословные, писали об усобицах между ними, о встречах, о переговорах, какие они вели, о рождениях и браках сыновей (но не дочерей).

Повествуя о времени нашествия, летописцы называли тех князей, какие гибли, описывали обстоятельства их смерти. А сложили свои головы тогда по всей Руси сотни тысяч мирных жителей городов и селений, чьи имена остались безвестными.

О них, о простых людях — крестьянах, холопах, ремесленниках, купцах, — о народных восстаниях, о раздорах между богатыми и чернью, о вечевых сходках редко в летописях находились строки.

Рассказывая о том или ином событии, летописцы неизменно отмечали, в день какого святого оно произошло. Вставки о «божественном» попадаются чуть ли не на каждой странице.

Эти записи — буква за буквой, строка за строкой — вели иноки-старцы в больших монастырях, таких, как Киево-Печерский, вели их при княжеских дворах. Иные события, возможно, записывал ближайший к князю боярин.

Заставки и буквицы в летописях тщательно выводились алой киноварью, тонкой, в три беличьих волоска, кисточкой, их рисовали с хитрыми узорами и переплетениями из невиданных цветов, а то со зверями и птицами. Летописи переписывались, дополнялись, вновь переписывались. Они хранились в тайниках при каменных храмах, в кованых сундуках, в случае пожаров их, наравне с иконами в драгоценных окладах, первыми выносили из огня. В каждом княжестве ведение летописей считалось особо почетным и важным государственным делом.

При нашествии Бату-хана, наряду со многими священными и мирскими рукописями, в пламени пожаров гибли и величайшие исторические сокровища — летописное своды.

Вовсе прекратилось летописание в Киеве, в Чернигове, во Владимире, а там, где оно продолжалось, события описывались бледно и немногословно.

5

же сказано было, что князь Ярослав Всеволодович не привел свои полки на подмогу полкам брата Юрия. В летописях упоминается, что принадлежавший ему город Переславль-Залесский был взят и сожжен татарами.

же сказано было, что князь Ярослав Всеволодович не привел свои полки на подмогу полкам брата Юрия. В летописях упоминается, что принадлежавший ему город Переславль-Залесский был взят и сожжен татарами.

Скорее всего, Ярослав с дружиной тогда в дремучих лесах где-то укрывался, выжидал, как дальше пойдут события. Бату-хан направил к нему посла с такими словами:

— Зла на тебя не держу. Чего прячешься? Выходи!

Виделись ли тогда Бату-хан и Ярослав — неизвестно. Летописи о том молчат.

Чтобы собирать дань с покоренной земли, Бату-хану надо было наладить хоть какой-то порядок. Он назначил своей волей и властью великим князем владимирским и суздальским не поднимавшего на него меч Ярослава. Да и по древним русским законам положено было, что младший брат по смерти старшего ему наследует. А в летописи только и сказано было: «Ярослав же по пленении том (после того нашествия) пришед, седя в Володимере».

Дружинники Ярослава и случайно уцелевшие владимирцы подбирали на улицах города трупы убитых и погребали их, был погребен в Успенском соборе и привезенный с берегов Сити прах князя Юрия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: