Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Название:Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0592-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Козловцева - Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века краткое содержание

Настоящая монография посвящена истории общин сестер милосердия, действовавших в Москве с середины XIX до начала ХХ века. Исследование написано на основании многочисленных архивных документов и опубликованных источников. Впервые дается описание всего комплекса существовавших при общинах благотворительных учреждений, разбирается их состав, организация и результативность их деятельности, представлены и проанализированы разнообразные статистические данные. Показана героическая работа общин во время военных действий и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер милосердия, об их характерах и судьбах. Для всех интересующихся русской историей.

Московские общины сестер милосердия в XIX – начале ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Община «Утоли моя печали» командировала на Дальний Восток 12 сестер милосердия. Уполномоченной отряда была назначена старшая сестра Мария Хроменко. В 1901 г., после прекращения боевых действий, восемь сестер вернулись в общину, а четверо остались в Приамурском крае, выйдя там замуж. Все сестры за усердное служение были удостоены высочайших наград. Две из них получили золотые медали, а остальные – серебряные [612].

В 1904–1905 гг. Россия вела тяжелую войну с Японией. С началом военных действий Главное управление Российского Общества Красного Креста создало Исполнительную комиссию, на которую была возложена организация помощи больным и раненым воинам на театре военных действий. Среди задач, стоявших перед РОКК, было формирование штатного состава сестер милосердия для военно-лечебных заведений, устройство питательных и врачебно-наблюдательных пунктов, а также открытие собственных лазаретов [613]. Всего на Дальнем Востоке действовало 98 лазаретов Красного Креста на 23 тыс. мест и в Иркутском районе 22 лазарета на 2465 мест. Красным Крестом было сформировано восемь дезинфекционных отрядов и два зубоврачебных кабинета [614].

На театре военных действий ощущалась нехватка сестер милосердия, и приезд совершенно не подготовленных к делу волонтерок не менял ситуацию [615], поскольку настоятельно требовалась помощь опытных сестер милосердия, многие из которых отправлялись на Дальний Восток уже второй раз.

Иверская община командировала в места боевых действий несколько отрядов. 12 февраля 1904 г. на Ляодунский полуостров отправился отряд-госпиталь на 200 кроватей [616]. В его состав вошли главный врач Л. В. Борнгаупт и еще пять врачей, старшая сестра С. Г. Полуэктова, 15 сестер милосердия, 29 санитаров и служащих.

С 23 марта 1904 г. по 15 сентября 1905 г. отряд работал в Харбине. Из-за большого количества раненых пришлось развернуть госпиталь не на 200, а на 700 мест. Раненые поступали с очень тяжелыми ранениями, большей частью в грудь, живот и голову. Кроме того, солдаты были в грязи, так как постоянно лил дождь и, по замечанию одной из сестер, «почва так растворилась, что получился какой-то кисель, доходящий лошади до брюха» [617]. Их мыли, одевали, перевязывали. Больных старались не сразу отправлять дальше, в глубь России, а дать им возможность поправиться настолько, чтобы они могли без вреда перенести дорогу. Но долго оставаться в Иверском лазарете раненые не могли, так как надо было освобождать места для вновь поступавших. Операции и перевязки шли целый день, так что члены отряда сбивались с ног. Из писем с фронта видно, что сестры милосердия страдали не столько от физической усталости, сколько от морального истощения – ведь им на протяжении целого года приходилось постоянно видеть и переживать ужасные картины человеческих страданий [618]. Только 11 мая им на помощь прибыл второй отряд Иверской общины из 20 сестер [619]. В Москву отряд вернулся 14 октября 1905 г. [620]

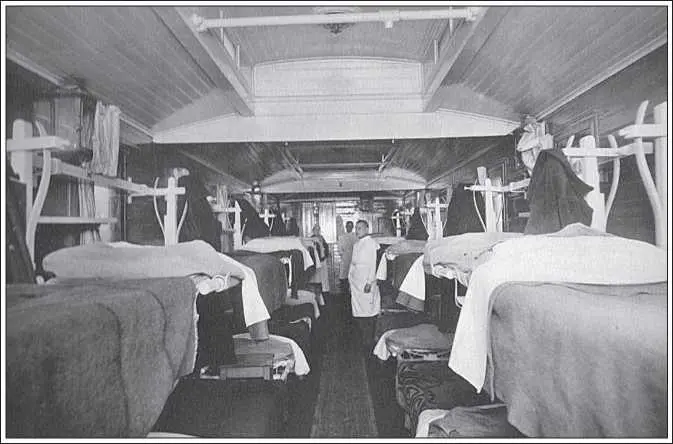

Тыловой санитарный поезд № 64 Московского Городского Управления, переданный Всероссийскому Союзу городов. Внутреннее устройство вагонов (Альбом деятельности Московского Городского Управления по организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных 1914–1915 гг. М., 1915. С. 2)

Вслед за первым отрядом община до конца года отправила во фронтовые лазареты и на санитарные поезда небольшими группами еще 79 сестер милосердия [621], и каждой из них августейшая попечительница Елизавета Федоровна вручила образки и подарки. Им выдали также по 125 руб. подъемных и по 30 руб. жалованья за первый фронтовой месяц вперед, более 50 наименований летней и зимней одежды и снаряжения.

В санитарных поездах на 800-1000 раненых приходилось часто всего две-три сестры [622]. Их работа затруднялась еще и тем, что проходов между вагонами не было. Зайдя в один вагон-теплушку, сестра должна была ехать в нем до следующей остановки вне зависимости от того, требовалась там ее помощь или нет. «На остановке спрыгиваешь из вагона при помощи санитара и бежишь вдоль поезда со страхом, что он может тронуться, а ты останешься на разъезде, ибо не у всех вагонов есть тормоз, на который можно бы вскарабкаться, да еще удалось ли бы это на ходу двинувшегося поезда, – вспоминала сестра Н. В. Козлова. – Стучишь в какую-нибудь дверь. Санитар приотворяет ее, спускает лесенку, если таковая имеется, а не то так тянет на руках, и вот опять в теплушке, где, может быть, и не требуется помощь, а рядом в вагоне она нужна, но туда не добраться до следующего перегона» [623]. При таких условиях не все раненые вовремя получали необходимую помощь, а сестры милосердия испытывали «чувство полного бессилия и стыда от своей бесполезности» [624].

С началом боевых действий великая княгиня Елизавета Федоровна организовала Особый Комитет для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке. Средства, собранные Комитетом, пошли на снаряжение большого количества санитарных отрядов, устройство этапных лазаретов, снабжение складов Красного Креста. На средства, поступившие в личное распоряжение ее высочества, был снаряжен Сахалинский отряд для оказания медицинской помощи жившим на острове Сахалин поселенцам и арестантам [625]. Деятельное участие в организации отряда принимала фрейлина Их Величеств Евдокия Федоровна Джунковская. Отряд состоял из пяти сестер милосердия, четверо из которых командировались московскими Александринской и Иверской, а одна – Санкт-Петербургской Евгеньевской общиной. Во главе отряда стоял доктор И. С. Нарциссов, а старшей сестрой назначили сестру Иверской общины А. М. Михайлову. Кроме того, к отряду были прикомандированы иеромонах Иосифо-Волоколамского монастыря Порфирий и причетник Николай Петров.

Отряд выехал на Сахалин 24 июля 1904 г. Сразу же по прибытии на остров был открыт лазарет, активно функционировавший до 16 июня 1905 г., когда в связи с приближением неприятельских войск был преобразован в передовой перевязочный пункт. Окончательно отряд прекратил свою деятельность только с занятием острова японскими войсками. Доктор И. С. Нарциссов погиб, оказывая помощь раненым во время сражения. Остальной персонал 4 августа 1905 г. был вывезен в Японию, а затем вернулся в Россию [626].

Известно, что Комитетом «Христианская помощь» на театр военных действий также был командирован санитарный отряд, развернувший лазарет в Хабаровске [627], однако подробных сведений о его работе не сохранилось.

Во время Русско-японской войны с особенной силой проявился конфликт между военно-медицинским ведомством и Российским Обществом Красного Креста. Госпитали и лазареты Красного Креста выгодно отличались своим устройством, порядком и хорошим обеспечением. Это, безусловно, вызывало недовольство и зависть чиновников военно-медицинского ведомства. В этом смысле характерны высказывания заведующего санитарно-статистической частью Военно-санитарного управления доктора Н. Козловского: «Лазареты Красного Креста не руководствовались порядком и обычным режимом, обязательным в военно-лечебных заведениях, что всегда служило поводом к предъявлению претензий и всякого рода недопустимых требований к военно-лечебным заведениям; неудовлетворение же этих требований влекло за собой незаслуженные нарекания на военно-лечебные заведения» [628].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: