Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

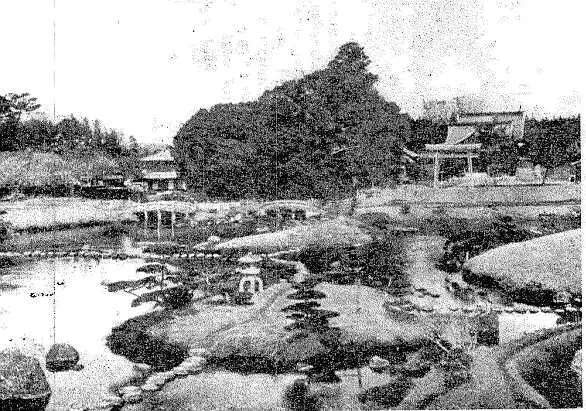

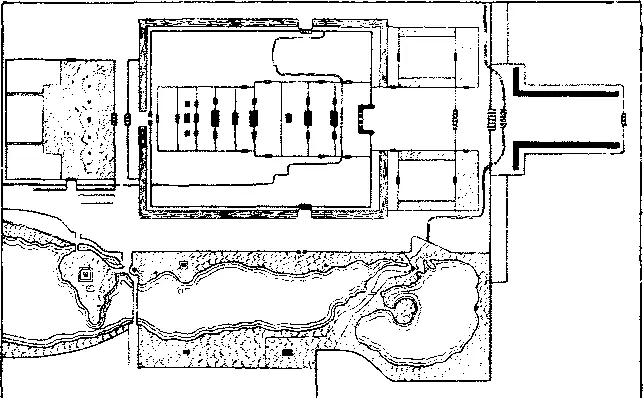

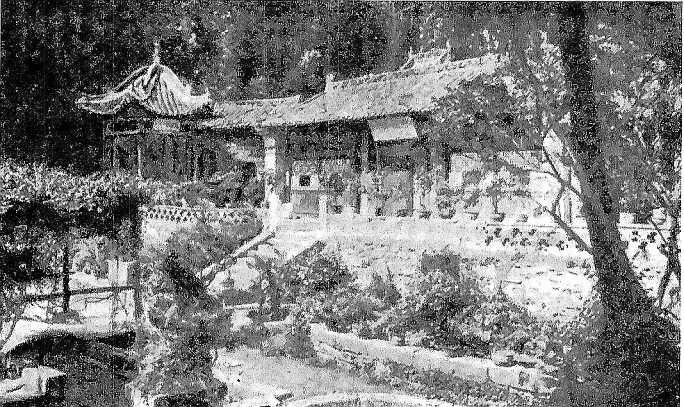

Одним из наиболее блестящих образцов китайской садовой архитектуры является мост (рис. 32; ср. рис. 33) в императорском саду (рис. 34) в Пекине (1723–1735). Живописная кривая моста является главным элементом архитектурно-художественной композиции. Зрителю открываются две возможности восприятия моста: при проходе по нем и при проезде под ним на увеселительной лодке. В первом случае мост реально проносит зрителя через пространство сада. Крутой подъем моста является главным композиционным эффектом. Высота моста, связанная с тем, что он состоит из одного-единственного арочного пролета, не может быть объяснена только техническими причинами, так как мы знаем более низкие многопролетные китайские мосты, гораздо более удобные для движения по ним, и так как общий художественно-композиционный замысел пекинского моста захватывает зрителя с первого же взгляда. При подъеме на мост и спуске с него зрителю открывается бесчисленное количество сменяющих друг друга точек зрения на сад и окружающую его природу, которые с каждым шагом по-новому преподносят ему один и тот же ландшафт благодаря различной высоте, занимаемой зрителем в различных точках моста по отношению к развертывающемуся вокруг него пейзажу. При проезде на увеселительной лодке под мостом точки зрения на мост, сад и природу не менее разнообразны, живописны и увлекательны. Когда лодка находится еще далеко от моста, кривая моста включается в общую систему живописных кривых сада и природы. С приближением к мосту его арка, дополненная отражением ее в воде, образует раму, которая охватывает собой часть пейзажа, давая ему обрамление. В тот момент, когда лодка проезжает под мостом, рама исчезает и вновь развертывается освобожденный от нее ландшафт. Доехав до противоположного конца пруда, лодка поворачивает обратно, и зритель видит издали мост, вписанный в ландшафт, как с первой точки зрения. Таким образом, пекинский мост в различных смыслах составляет часть живописного ландшафта, дополненного садовым ансамблем.

Но мост, как все формы китайской и японской архитектуры, имеет и религиозно-символическое значение. Эта проблема разработана еще очень мало. Символика моста сложна и разнообразна. Распространено истолкование моста как формы, концентрирующей воды запруды в одной точке, перед тем как им течь дальше. Так же и все мысли человека, все его страдания, вся его жизнь концентрируются в одной точке — именно мысли о вечной истине. Мост в храмовом комплексе ведет через все страдания людей и их радости, через их стремления и дела к истине, к храму. Так в китайских источниках определяется символика моста.

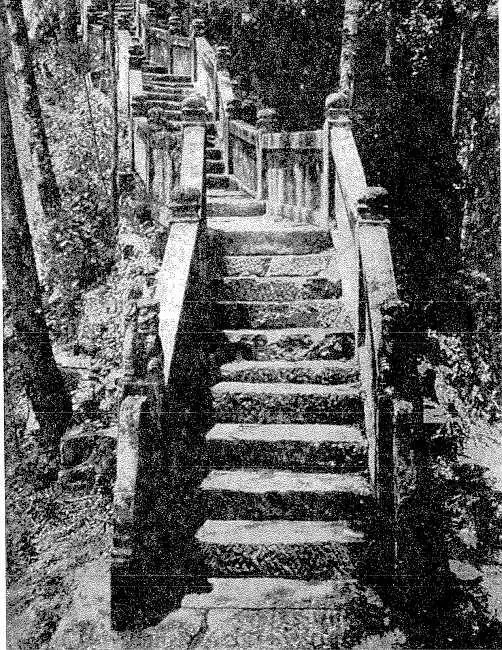

Привожу еще другой характерный уголок китайского сада. В саду монастыря Миао-тао-дзе (рис. 36) устроена каменная лестница (рис. 35), ведущая на сравнительно невысокий холм. Она идет не прямо вверх, хотя для этого не было никаких практических препятствий. Лестница поднимается зигзагами, в которых легко узнать типичную живописную кривую китайского сада.

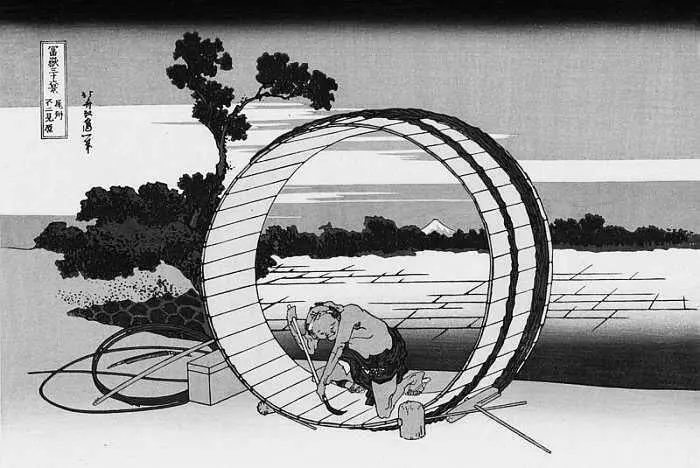

При изучении китайской садовой архитектуры нужно учесть своеобразный характер китайского ландшафта (рис. 37), в котором теряются сады. Сам пейзаж динамичен. Господствуют разобщенные холмы вулканического происхождения, асимметрические и неправильные по очертаниям. Почва сырая, и земля покрыта множеством мелких водных поверхностей. Общее впечатление напоминает облака или волны неспокойного моря. Контуры холмов подвижны. Спокойная поверхность земли уничтожается водой, очертания луж так же динамичны, как и холмы, которые, кроме того, отражаются в воде. Все в движении. Древние китайцы называли горы и обрывы «пульсами духа». В основе этого образа лежит представление о том, что земля имеет свою скрытую деятельность и что внутри ее действуют могучие силы, которые «пульсируют», вздымают поверхность земли, благодаря чему образуются холмы. В этих верованиях продолжает жить первобытный анимизм, населяющий природу таинственными силами, господствующими над человеком.

Божества не персонифицировались. Это были боги неба, земли, звезд, духи гор и рек, лесов, ручьев, ключей, колодцев, боги почвы, посева и т. д. Небо — высшее божество. Отсюда название «Небесная империя». Император — единственный посредник между небом и народом. Замкнутой касты жрецов не существовало: представители правящих классов выполняли их функции. Особое внимание обращалось на сохранение семьи и дома. Китайская религия — религия природы, которая стоит в непосредственной связи с анимизмом эпохи доклассового общества и представляет собой его усложнение и развитие. Природа истолковывается как населенная духами, от которых зависит благополучие человека. Как и во всякой восточной деспотии, господствующий класс мыслится в заговоре с этими силами, и это дает ему право и возможность эксплуатировать массы. «Шаньлинь» — это скрытая деятельность земли. Тремя основными стихиями являются вода, воздух (главным образом облака) и земля. Человек вышел из природы и после смерти опять растворяется в ней. Эти воззрения глубоко проникают в китайскую и японскую архитектуру, которая является средством распространения и внедрения в широкие массы населения этих религиозных идей, укреплявших господствующее положение китайской и японской аристократии. Господство садовой архитектуры и растворение при помощи сада человека и его жилья в природе являются наглядным выражением взглядов древних китайцев и японцев на человека, природу и божество, характерных для китайской и японской монархий. В Японии наиболее выдающиеся архитекторы-садовники, которые больше всего имели значение в истории развития садового искусства, были священниками. Правда, и китайская и японская религия переживала ряд крупных периодов своего развития и с течением времени разветвлялась на различные направления, подчас очень усложняющие их историю. Особенно важны конфуцианство, даосизм и буддизм, которые вносят существенные изменения в религию природы и получают широкое распространение. Но каждое из этих религиозных течений в конце концов более или менее растворяется в религии природы, самой древней и пустившей в Китае и Японии наиболее глубокие корни. Так, например, культ Конфуция не есть, в сущности, поклонение человеку Конфуцию или его человекоподобному образу, а скорее благоговение перед ним, которое является чем-то средним между культом природы и культом предков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)