Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Название:Очерки по истории архитектуры Т. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-9524-0111-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т. 1 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н.И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

В книге представлена общая картина развития архитектурных стилей, анализируются основные архитектурно-композиционные проблемы, дана характеристика отдельных наиболее выдающихся произведений мирового зодчества — от эпохи доклассового общества (XII тысячелетие до н. э.) до периода восточных деспотий (V век н. э. включительно). Прилагается обширный материал о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама, приведены редкие фотографии, планы и реконструкции сооружений.

Книга посвящена архитектурным памятникам эпохи доклассового общества и восточных деспотий. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий стран Древнего Востока.

В книге представлены обширные сведения о древнейшей архитектуре Японии, Индии, Месопотамии, Египта, Крита и Персии. Уникальные приложения содержат исчерпывающую информацию о памятниках мусульманской культуры в период первоначального расцвета ислама. Издание богато иллюстрировано редкими фотографиями, планами и реконструкциями сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

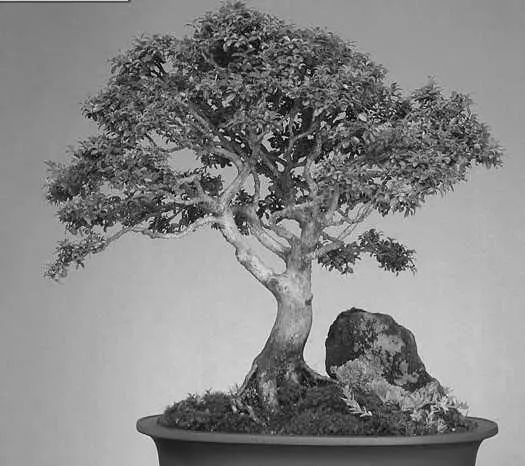

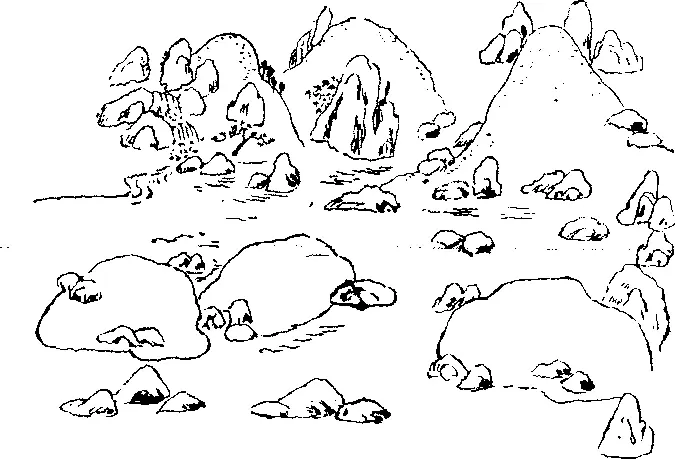

Увлечение камнями отчасти объясняется стремлением к долговечности сада. Схему сада в некоторых случаях можно передать одним лишь указанием на расположение камней. Так, например, архитектор Сеами (XV век н. э.) дает в своем архитектурном руководстве образцовый план сада, в котором не указано почти ничего, кроме камней. Некоторые камни предназначены для хождения по ним и образуют каменные дорожки, имеющиеся почти во всех японских садах. На них камни положены так, что промежутки между ними приблизительно соответствуют длине шага. Почва в японских садах покрыта мхом, а не травой, как в садах Европы; мох очень ценится, и камни предохраняют его от ног.

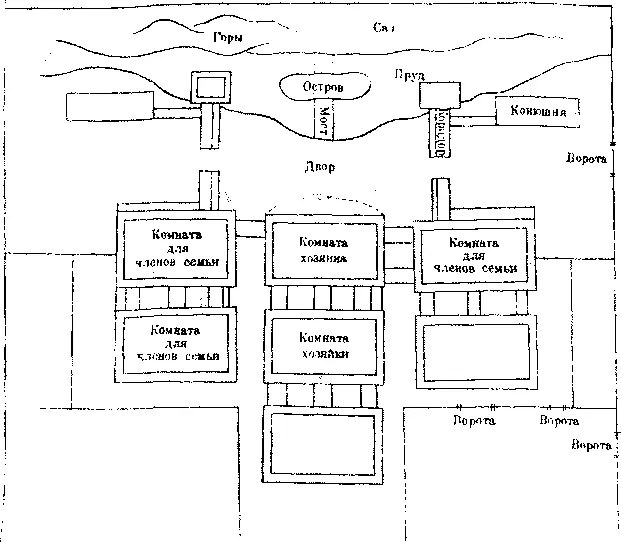

В течение всего первого периода истории японского сада господствует так называемый стиль синден (рис. 48 и 49; синден — главное здание в японском садовом ансамбле этого времени). Сад этого периода рассчитан главным образом на рассматривание его из синден, из беседок на берегу пруда или, наконец, с увеселительной лодки на пруду. В маленьких садах этого времени каменные дорожки состоят нередко из таких маленьких камней, что по ним в действительности ходить нельзя. Когда зрители сидят на корточках на циновках в главном зале дома, их взгляд бродит по крошечным каменным дорожкам, которые изящно вьются по саду. Однако маленькие сады никогда не должны быть уменьшены настолько, чтобы рисунок дорожек воспринимался только как узор. Необходимо, чтобы люди чувствовали себя в саду как в природе, поэтому обязательно должно быть установлено соответствующее соотношение между садом и природой. От дома через сад к природе искусственность оформления постепенно ослабевает.

В эпоху Гемпеи (1158–1185) и в последующую эпоху Камакура (до XIII века) японский сад претерпевает очень существенные изменения. Это время усиленных войн и распространения буддизма. Сад превращается в место самоуглубления. Появляются прохладные, тихие дорожки для гулянья, весь сад получает характер убежища отшельника. Вместо непрерывных удовольствий, на которые был рассчитан сад предыдущей эпохи, основная задача нового типа сада — дать посетителю возможность уединиться в тишине и спокойствии. Мост посреди сада из высокого, под которым могла проезжать увеселительная лодка, становится низким и потому более приспособленным для гулянья. Пруд теперь уже не предназначен для катания по нему; поэтому вместо чистой проточной воды предпочитают стоячую воду, болотистую и заросшую. Теперь сад рассчитан главным образом не на созерцание его из главного помещения, как раньше, а на восприятие его с самых различных точек зрения во время прогулки зрителя. В связи с этим развивается и новая техника садового искусства, называемая шихошомен (сёин), т. е. «всесторонняя лицевая сторона». Главной ее целью является развертывать перед двигающимся в самых различных направлениях зрителем разнообразные живописные виды.

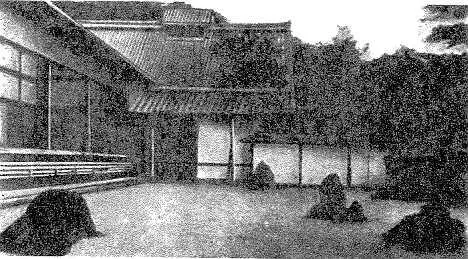

Садовое искусство пережило в Японии особый расцвет во второй половине XV века. В это время сады принадлежат почти исключительно буддийским храмам. Интересной проблемой истории японского садового искусства этого времени является влияние на него живописи. Основные черты японского сада XV века состоят в стремлении избегать роскоши, простоте, крайней чистоте, самоуглубленной молчаливости, скромности, возвышении над земными делами и т. д. Храм располагают обычно в красивом пейзаже, в горах, далеко от людей. При этом сад понимается как часть жилья и храма.

Особое внимание обращают в это время на то, чтобы по возможности целостно и законченно разработать переход между ландшафтом и садом, которые непосредственно продолжают друг друга. Обыкновенно сад располагают на высоком месте. В самом саду от его центра к периферии — к его наружным границам — деревья расположены все гуще и становятся все выше. За ними вдали вырисовываются ленты гор. Расположение сада на холме создает естественный переход между садом и окружающей природой, так как сад по возможности занимает всю вершину холма. Вместе с тем из такого расположения вытекает известная дистанция между садом и ландшафтом.

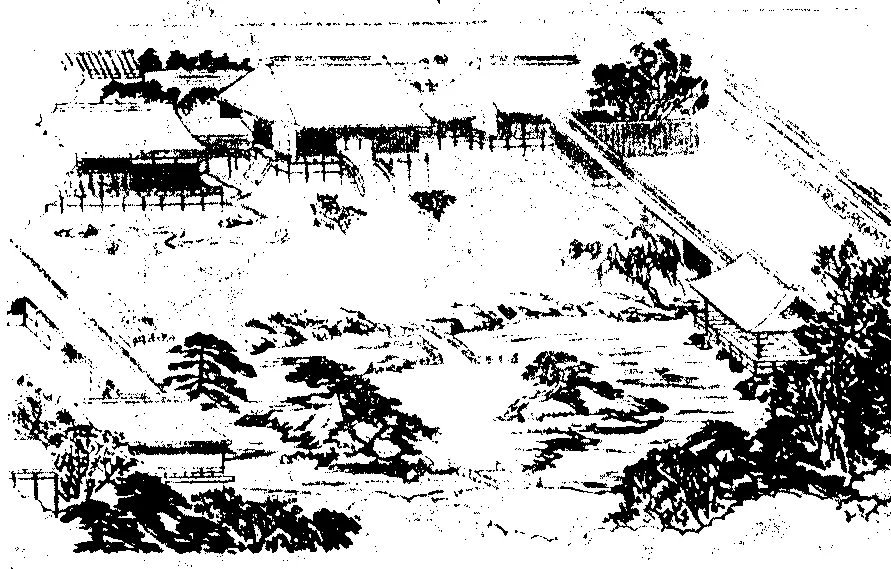

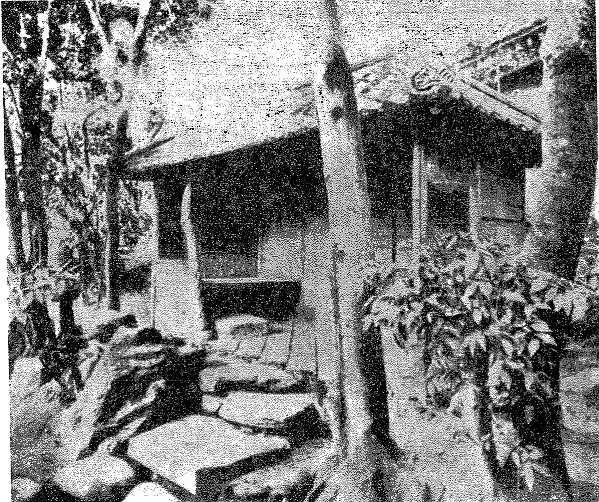

Для японского садового искусства играет большую роль сложный и тщательно разработанный ритуал чаепития, тесно связанный с буддийской религией. Центром этой церемонии является специальный чайный домик, окруженный чайным садом, который теснейшим образом с ним связан. Все в целом отличается скромным характером, небольшими размерами, простотой и выглядит по-деревенски. Весь комплекс отделен от жилья и его сада. В чайном саду господствует атмосфера отшельничества. Особенно характерна маленькая, полуоткрытая ожидальная хижина в саду (рис. 50), в которой приглашенные сидят перед доступом в чайный домик. Ожидание и созерцание сада во время него должно быть долгим, чтобы побудить человека отойти от мирских забот и углубиться в отшельническое настроение чайного сада. Каменные дорожки развились, по-видимому, именно в чайных садах. Чайная церемония была особенно распространена в эпоху Токугава (1603–1867), когда даже наиболее крупные сады были подчас не более как соединением нескольких чайных садов в одно целое. При движении зрителя по такому саду лицо сада все время меняется. Каждый ландшафт, который составляет часть такого сада, обладает особым характером и настроением и имеет в качестве своего ядра чайный домик. Лучший из таких садов этого времени принадлежит императору; он находится в его увеселительном замке Каццуро около Киото (рис. 51).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)