Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Strzygowski J. Die Baukunst der Armenier und Europa, I, II. Wien, 1918; Тороманян Т. II Зап. вост. отдел, русск. археол. общества. 1909. N 19; Fyfe Th. (Architectural Review, XII), 1907.

III. Византийская архитектура X–XV веков

Архитектура Константинополя X–XII веков

В промежутке между восстановлением иконопочитания (843 г.) и взятием Константинополя крестоносцами (1203 г.) в столице господствует крестово-купольный тип храма, который известен в достаточном количестве памятников, позволяющих установить эволюцию стиля ведущей в стране придворной константинопольский школы X–XII веков. Правда, погибло одно из наиболее крупных зданий этого периода, которое считалось особенно выдающейся постройкой, — Новая церковь (Nea) императора Василия Македонянина (867–886 гг.). Многочисленные попытки представить себе ее первоначальный вид на основании сохранившихся памятников и довольно кратких сведений о ней в источниках являются очень условными и спорными. В науке господствует тенденция преувеличивать значение Неа, которая некоторыми исследователями признается определяющей для всего последующего развития византийской архитектуры, что вряд ли соответствует действительности, так как средневизантийские архитектурные памятники имеют ряд предшественников доиконоборческого и иконоборческого периода, сохранившихся в столице и в провинции.

От X–XII веков в Константинополе сохранились только культовые здания, дворцовые постройки этого времени, как и более ранние, известны почти только по описаниям. Но и церкви дошли до нас с очень сильными переделками и искажениями, так как после взятия Константинополя турками они были превращены в мечети, каковыми они остаются до сих пор, причем в связи с этой переменой назначения в течение ряда столетий были отломаны значительные части византийских зданий, пристроены новые и т. д. Однако на основании изучения оставшихся византийских частей первоначальный вид церквей был восстановлен довольно точно.

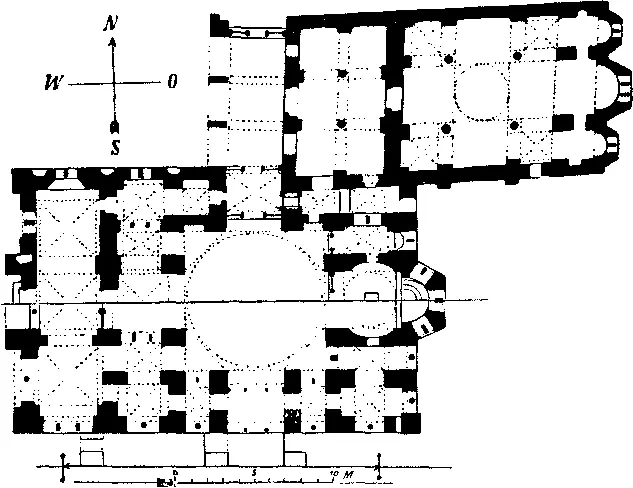

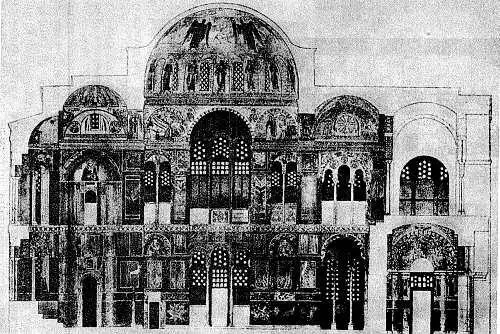

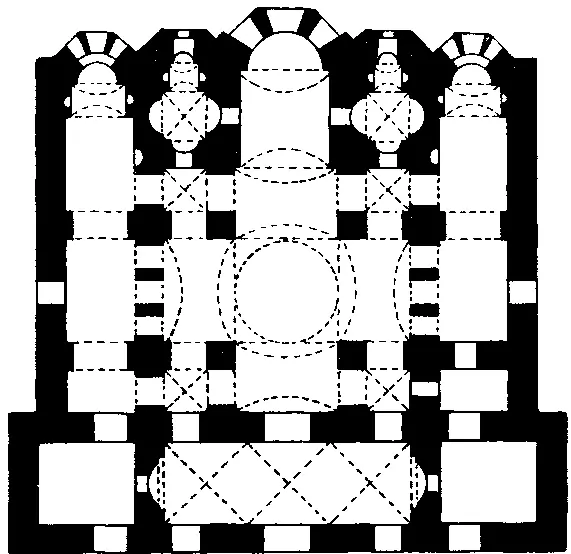

В течение всего этого периода господствует крестово-купольный тип, но кроме него известны еще два других архитектурных типа, имеющие значение. Это — маленькое здание перистильного типа, в котором перекрытый куполом небольшой центральный квадрат, с примыкающей к нему апсидой, отделен с трех сторон тройными аркадами на колоннах от более низкого внутреннего обхода, перекрытого крестовыми сводами, благодаря которым оказались возможными большие световые пролеты в трех подкупольных арках. Базиликальный разрез церквей перистильного типа ясно показывает их происхождение от купольной базилики (рис. 361 дает пример XIII века, однако в Константинополе известны и более древние здания того же типа). Другим типом является купольное культовое здание на восьми подпорах, которое представлено церковью Луки в Фокиде в Греции (рис. 331 и 332) XI века, в основном связанной с константинопольской архитектурой. Этот архитектурный тип восходит к ранним центральным зданиям типа Сергия и Вакха в их восточновизантийской переработке (рис. 286 и 294). В связи с восемью подпорами купола стоят угловые перекидные сводики, на которых лежит купол, которые восходят к диагональным нишам и называются в отличие от парусов тромпы. Как для перистильного типа, так и для типа с восемью подпорами характерно противопоставление перекрытой куполом центральной части, с примыкающей к ней апсидой, и окружающего центральную часть внутреннего обхода, отделенного от нее колоннадой. Эта же особенность играет очень важную роль и в пятинефном крестово-купольном типе храма, который господствует в X–XII веках в столице (рис. 333), в отличие от трехнефного крестово-купольного храма, господствующего в это время во всей византийской провинции (рис. 342, 343 и др.). Противопоставление центральной части и внутреннего обхода связывает все перечисленные архитектурные типы с Софией.

Основной характер константинопольского богослужения, драматизирующего события Священного Писания, развертывая действие вокруг центрального амвона под куполом (ср. стр. 421), является внутренним ядром разделения пространства на центральную часть и обход, которое определяет все три архитектурных типа столичного зодчества X–XII веков. Оно играет особенно важную роль в пятинефном крестово-купольном храме, который был наиболее распространенным и на изучении которого мы в дальнейшем сосредоточимся. Действительно, пятинефная крестово-купольная церковь (рис. 333) последовательно группирует все свои части вокруг центрального купола. Весь план имеет квадратную форму. Центральный подкупольный квадрат, в котором поставлен амвон, окружен двумя правильными концентрическими кольцами помещений. Первое кольцо образовано четырьмя ориентированными по странам света (так как алтарь всегда обращен на восток) полуцилиндрическими сводами ветвей креста, опирающихся на четыре свободно стоящие подкупольные опоры, и находящимися между ветвей четырьмя угловыми помещениями, перекрытыми крестовыми сводами. Наружное кольцо состоит из двух боковых нефов, отделенных от центральной части столбами и промежуточными колонками или тонкими столбиками и дополняемых до полного кольца отделенным от соседних помещений стенками нартексом и тремя апсидами на востоке, из которых только центральная открыта внутрь главной части, а боковые совершенно замкнуты и состоят из четырех полуциркульных ниш каждая. Над боковыми нефами и нартексом были хоры, которые отверстиями в подкупольных арках выходили в главную часть, в то время как верхние угловые помещения были в большинстве случаев от нее отрезаны и заключали замкнутые самостоятельные часовенки. Таким образом внутренность членится на боковые нефы, предназначенные для зрителей, и центральное пространство для изобразительных символических культовых действий. Прототипом церкви монастыря Липса 908 года (рис. 333), наиболее ранней из известных средневизантийских крестово-купольных столичных церквей, являются купольные базилики, особенно типа Софии в Салониках (рис. 316), где подкупольные пилоны расслаиваются, и в базиличную основу внедряется крестово-купольная система, причем этот вариант представлен в Константинополе в доиконоборческую эпоху в еще более развитом, чем в Салониках, виде в церкви Диакониссы (около 602 г.). Пятинефные крестово-купольные церкви Константинополя X–XII веков, по сравнению с их прототипами, отличаются законченностью и четкостью внутренних пространственных членений, в то время как в купольных базиликах постоянно наблюдается еще расплывчатость форм и колебания в членениях и соотношениях. В средневизантийское время центральная часть культового здания, которая в Софии состояла из цельного и неразделенного подпорами пространства, членится четырьмя свободно стоящими купольными подпорами; вместе с тем центральная часть по отношению к боковым нефам больше, чем в Софии. Центральные столбы с арками и куполом над ними образуют над амвоном свободно стоящий балдахин, очень сильно выделяющий амвон, причем четыре столба дают новую преграду вокруг амвона, а полуцилинрические своды ветвей креста активно направляют зрителей к амвону. Очень вероятно, что зрители заполняли собой также и внутреннее кольцо помещений вплоть до подкупольных столбов, пространство между которыми сравнительно незначительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)