Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2

- Название:Очерки по истории архитектуры Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-0112-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Брунов - Очерки по истории архитектуры Т.2 краткое содержание

Классический труд по истории всемирной архитектуры — самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Самое полное и подробное исследование важнейших памятников мирового зодчества.

Книги Н. И. Брунова посвящены памятникам мировой архитектуры, от эпохи доклассового общества и восточных деспотий до Ренессанса. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий различных стран.

Книга посвящена периоду колоссального прогресса в истории архитектуры, времени, когда она выделилась из сферы искусств в самостоятельную систему форм и соотношений. Автор излагает различные теории и методы развития мирового зодчества, органично сочетая структурный анализ целостных комплексов пространственных искусств древности в исторической динамике их совершенствования с социально-экономическими экскурсами в многомерность своеобразных условий Греции, Рима и Византии.

В книге представлены различные теории и методы развития мирового зодчества. Даны обширные сведения об архитектуре эпохи античности Греции, Рима, Византийской империи и двух ее наиболее крупных школ — константинопольской и восточной, а также архитектуре Киевской Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии. Издание богато иллюстрировано фотографиями и планами сооружений.

Очерки по истории архитектуры Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

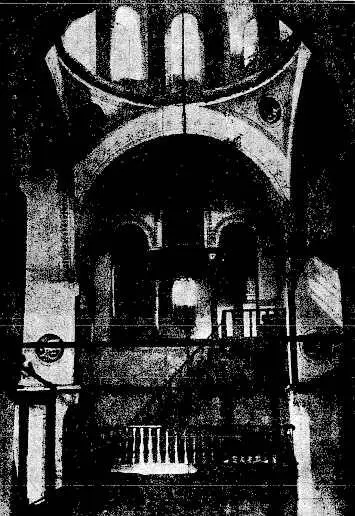

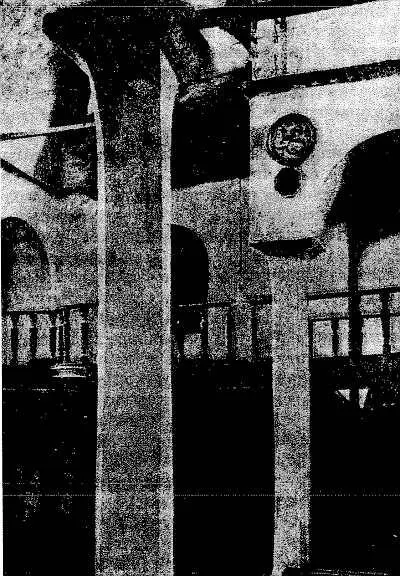

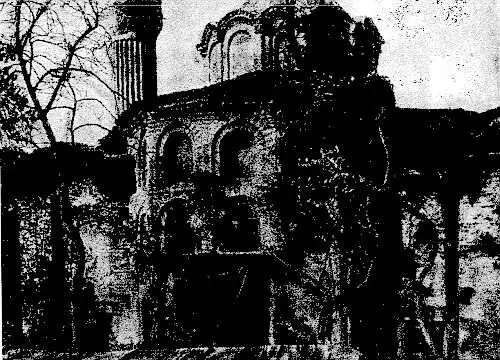

Отмеченная материализация и конкретизация внутреннего пространства, захватившая в VI–X веках константинопольскую архитектуру, гораздо сильнее проявляется в восточных провинциях. Она выражена тем сильнее, чем меньше коснулось данного памятника влияние столичной культуры. Параллельно с этим усиливается на Востоке и пещерный характер внутреннего пространства, с чем связано уменьшение наружных и внутренних пролетов, утолщение стен и все более и более сильное отделение друг от друга отдельных частей внутренности, вплоть до полного ее раздробления на совершенно разобщенные ячейки. В константинопольских зданиях всегда сказывается противоположная тенденция связи отдельных внутренних помещений друг с другом (рис. 335) и с окружающим пространством и растворения массивной оболочки в пространстве. Эта тенденция в Константинополе все усиливается от X до конца XII века, что можно подробно проследить на последовательном ряде константинопольских зданий. Очень наглядно растворение массы сказывается на апсидах, наружные грани которых все более умножаются, от трех доходя до пяти и семи, причем, гладкие в X веке (рис. 338 справа), они в XI, особенно в XII веке, все сильнее покрываются многочисленными полуциркульными в плане нишами (в которые включены световые пролеты), расположенными правильными горизонтальными и вертикальными рядами и совершенно разлагающими телесность стен, внося в них пространство и связывая их с окружающим (рис. 339). Внутри растут все пролеты, как внутренние, так и наружные, что выражается в том, что подкупольные столбы становятся все тоньше, а примыкающие к ним арочные пролеты все шире и выше, так что между арками и полуцилиндрическими сводами над ними остается все меньше и меньше массы, и зритель получает впечатление, что своды очень легки и парят в воздухе (ср. рис. 334 и 337). В этом нельзя не усмотреть преодоления восточновизантийской телесности и все большего облегчения и одухотворения форм. Усиливается дематериализация, которая была так характерна для Софии и совершенно чужда зданиям в восточных провинциях. В X–XII веках, кроме того, наблюдается все усиливающаяся тенденция вытягивать формы вверх, что особенно заметно на апсидах церквей монастыря Пантократора в Константинополе XII века, отличающихся — и в целом, и в частях — сильным вертикализмом.

Средневизантийское пятинефное крестово-купольное константинопольское здание X–XII веков является дальнейшим развитием архитектуры Софии константинопольской и таким образом продолжает линию развития, идущую от зодчества рабовладельческих Греции и Рима, наследие которых оно в себе содержит. В этом его отличие от архитектуры восточных деспотий. Средневизантийская архитектура столицы целиком основана на освобожденном в VI веке в Софии замкнутом внутреннем пространстве. Несмотря на связанное с влиянием восточновизантийской школы усиление массивной оболочки, замкнутое внутреннее пространство в Константинополе X–XII веков все же сохранило господствующее положение в архитектурной композиции благодаря большим пролетам, уже в X веке, по примеру Софии, сильно разлагавшим массу, а в течение XI и XII веков еще значительно больше ее ослабившим. Константинопольская дематериализация уничтожила восточную пещерность. Но вместе с тем средневизантийская столичная архитектура сделала значительный шаг вперед в смысле овладения замкнутым внутренним архитектурным пространством, введя расчленение центральной части пятинефного крестово-купольного здания на отдельные помещения, ясно оформленные, четко отделенные друг от друга и друг другу подчиненные. Такое членение внутреннего пространства очень способствует овладению им человеком. При этом играют большую роль сравнительно небольшие размеры зданий, несравненно более скромных, чем София и другие постройки VI века. Но особенно важно членение главного пространства на легко обозримые части, которые связаны друг с другом в пространственную группу. Внутренность Софии, грандиозно-колоссальная, сходна с громадными массами зданий восточных деспотий в нерасчлененности своей пространственной громады: слишком контрастно противопоставление человека и всего среднего нефа в целом. В X–XII веках внутреннее пространство разлагается на части, из которых складывается целое. Отдельные части, обладая большой самостоятельностью, вместе с тем умеренно подчинены целому. В XI–XII веках в Константинополе в высших аристократических кругах наблюдается интерес к классической греческой культуре, который особенно ясно выражается в литературе и живописи. В связи с этим общим направлением стоит и некоторая рационализация архитектурной композиции, проявившаяся в овладении ясным членением замкнутого внутреннего пространства, что в общем развитии мировой архитектуры является очень крупным этапом, который нужно отнести главным образом за счет Константинополя, так как в восточной школе наблюдается обратная тенденция к уничтожению членений внутренних пространств, к разбивке всей внутренности на совершенно отделенные друг от друга помещения, к образованию недифференцированного пещерного внутреннего ядра, охваченного непроницаемой массивной оболочкой, как это особенно ярко проявилось в латитудинальных церквах и однонефных базиликах Месопотамии.

Однако эти унаследованные от Греции и Рима элементы рационального членения архитектурной формы не могли в условиях феодального общества произвести глубокого переворота в методах архитектурного мышления, остававшихся в Константинополе X–XII веков в основном феодальными. По сравнению с VI веком феодализация константинопольского зодчества X и следующих веков сильно продвинулась вперед. Это особенно ярко проявилось в системе средневизантийских пропорций, существенно отличающихся от системы пропорции Софии. Совершенно новым принципом в средневизантийской костантинопольской архитектуре X–XII веков являются «карликовые» формы, которых мы не находим в столице до иконоборчества. Они особенно ясны на нишах апсид, происходящих от больших античных ниш, со статуями в них, построенных по человеческой мерке, как, например, в сценах театров и других произведениях так называемого римского барокко (ср. рис. 191–193). На византийских апсидах XI и XII веков (рис. 339) ниши так малы, что получается впечатление, точно они сооружены для карликов, а не для нормальных людей. Архитектурно-художественный смысл карликовых ниш и других карликовых форм заключается в дематериализации. Зритель должен, чтобы мысленно с ним слиться, отказаться от полновесности своего тела и представить себе самого себя бестелесным существом. Таким образом архитектурные формы, без посредства изобразительности и символизма, активно распространяют идеи аскетизма, на котором построено монашество — учреждение, игравшее такую большую роль в жизни феодального общества. Внутри церквей тоже господствуют карликовые пропорции, главным образом в тонких мраморных колонках аркад световых пролетов (особенно в апсидах), аркад, отделяющих хоры (рис. 334 и 335), в тонких мраморных столбиках аркад между главной частью и боковыми нефами и т. д. В некоторых случаях (например, в Молла-Гюрани-Джами в Константинополе) даже подкупольные столбы настолько тонки, что приближаются по своим пропорциям к карликовым формам (рис. 337). Сюда же относятся и такие детали, как, например, крошечные оконца и дверные наличники в западных угловых помещениях на хорах Эски-Имарет в Константинополе (рис. 336). Воздействие всех этих карликовых форм на зрителя совершенно подобно впечатлению, производимому наружными нишами апсид. Карликовые формы, кроме того, откладывают глубокий отпечаток и на все остальные архитектурные формы, которые кажутся гораздо более дематериализованными и одухотворенными. Но особенно велико значение карликовых форм, как наружных, так и внутренних, в качестве масштаба, определяющего впечатление, производимого зданием в целом. Контраст между высокими столбами, держащими внутри купол арки и своды, и карликовыми формами, контраст между ними и всем внутренним пространством, контраст между маленькими нишами апсиды и всей массой ее, или даже всей наружной массой здания, так велик, что между ними наступает соотношение, напоминающее два масштабных регистра в восточно-деспотической архитектуре (ср. стр. 10). Крупные формы кажутся от этого много больше, самые мелкие, по контрасту с ними, — много меньше, человек принижается, здание над ним господствует. Все это воспринимается особенно остро в связи с сильной дематериализацией форм. Карликовые формы заимствованы из мусульманской архитектуры; источники говорят о том, что мастера из Багдада строили императору Феофилу (829–842 гг.) дворец в Константинополе. Карликовые формы, как один из элементов типично феодальной дематериализации, встречаются еще долго спустя во дворцах западноевропейских феодалов и в культовых зданиях романского и особенно готического стиля (рис. 380).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)